あすか 9月号 2024年 令和6年

八月あすかの会秀句 兼題「異 残暑」 二〇二四年八月二三日

◎ 野木桃花主宰の句

銀漢や異郷さすらふ友がをり

オカリナの調べ流して浜の秋

異郷へと旅立つ友よ秋あつし

夫も老いにき紛れ込む花野かな

◎ 野木主宰特選

家といふ箱むし〱(繰り返し記号)と稲光 都 子

◎ 武良竜彦特選

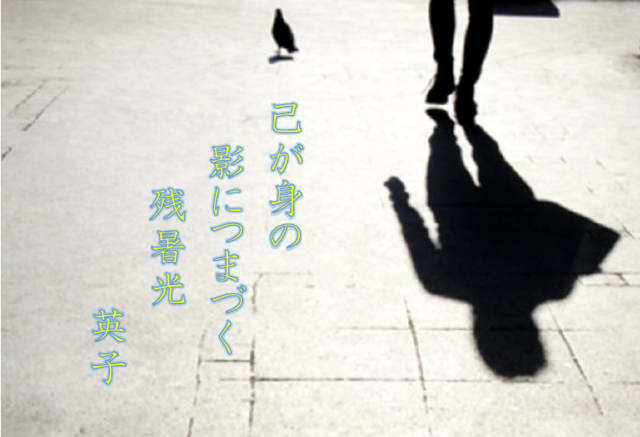

己が身の影につまづく残暑光 英 子 最高得点句

◎ 秀句 選の多かった順

バーボンの氷ことりと星月夜 尚 準高得点句

異形めく向日葵の首白昼夢 みどり

異論などある筈もなく西瓜食ぶ 孝 子

梨食めば梨の音してひとりなる さき子

糸とんぼ草を離れてより透けり 英 子

仏壇の残暑の扉開けてあり さき子

狗尾草道草を食う風もあり さき子

幼子の髪透きとほる花野かな 玲 子

閼伽桶の水を捧ぐ個長崎忌 悦 子

透析の血濁は清へと大夕焼 かづひろ

残暑なほ汲めば汲むほど井戸の水 市 子

語り合ふふるさと異に青りんご 市 子

異を唱へ親族和ます生身魂 都 子

鳳仙花知覧に残る手紙かな 典 子

秋思ふと弾かねば琴の立ち通し 英 子

梵鐘の音の余韻に法師蝉 悦 子

異次元の好きな宰相秋の風 尚

異人館井戸水に売る青りんご かづひろ

八月や六日九日十五日 尚

溝萩のひときは群れて知己の墓 みどり

詩ごころ抱(いだ)きて残暑の厨事 市 子

メダリストの鳴らす鐘の音爽やかに 典 子

釜の蓋ひねもす開けて蟻地獄 礼 子

異母兄を慕ふ弟星月夜 ひとみ

終戦日目覚めぬままの無言館 悦 子

サンダルを履きて足指解き放つ 都 子

風待ちの暖簾に残る暑さかな 玲 子

ゆるゆるとバス上り来る残暑かな 玲 子

異郷にて医師を全う秋さびし 英 子

再びの駅は無人や桐一葉 孝 子

異文化の衣装彩やかパリ五輪 典 子

露座仏の眩しさうなり晩夏光 典 子

身預けし動く歩道を出で残暑 ひとみ

揚羽蝶過る耳もと風起きて ひとみ

赤を噴く「沖縄の図」や終戦日 ひとみ

異存なく村をあげての曼珠沙華 礼 子

盆灯籠五百羅漢に嘆き顔 礼 子

体温を越える一日や残暑かな 都 子

訪う人を休ませ晩夏の切株よ 悦 子

製図室椅子をベッドに昼寝かな かづひろ

ドライアイスを懐に鳶の残暑かな かづひろ

何某の墓の積石吾亦紅 孝 子

階の手摺に置かるる残暑かな 孝 子

畦異にむらさき凛と秋薊 市 子

異国語の飛び交う空港残暑 さき子

病葉にまたも目がゆく厨窓 みどり

新興地カレーの匂ふ残暑かな みどり

オフィス街残暑貼りつく石畳 尚

垂幕に「祝陸上部」夏終る 玲 子

高校三年生の素振百本晩夏光 悦 子

参考ゲスト参加 武良竜彦

ピアフ流すセーヌに五輪の残暑かな

かなかなの焦がす天地が浄土なり

朝顔や色とりどりの訣あり

生捕りにせむと人来る虫の秋

講話 あすか塾 64

「先行句」問題について

俳句の先行句の存在にまつわる問題は、俳句という短詩型文芸の、その短さゆえに抱える類想、類型句の問題でもあります。

この問題は様々な観点による受け止め方が存在し、ある一つの基準で解決するような問題ではないと思います。

筑紫磐井氏が現代俳句協会の機関俳誌「現代俳句」の七・八月号の対談で、類想類句こそ、俳句文化の分厚さだ、というようなことを述べていました。歳時記自身がその見本帳ではないかということで、類句集である歳時記を参考にして、多くの人たちは、俳句を学び詠んできたわけです。言語表現文化という括りでみると、そういう見方にもなるでしょう。

公的な場への類句の発表を許してもいい、放置していいとは、だれも思わないでしょう。また作者が気づいていない行為なら許せて、意図的なら許すべからざる行為だ、というのが一般的な意見でしょうが、ことはそんなに単純なことではないと思います。

類想、類句の発表を許さないという考えは、「作者のオリジナル」でという考えに基づきますが、その観点は近現代文学のもので、近代以前にはなかった「個」を重視する、人間中心主義的、西洋文学的な視座です。

日本の近代以前は、類想、類句を詠むのも、句座の賑わいの一つとして許していた文化があったのでしょう。

そんな大らかな文化が「時代遅れ」と見做されるようになってから、類句批判意識が顕著になって来たのでしょう。

これは伝統俳句との超克の問題とも絡みます。

伝統俳句的な世界を超えて、独自、新しい俳句をという人には、類句を作る作者の姿勢の問題に感じられるでしょう。

そんなことは一切関係なく、俳句作りを楽しんでいるだけの人は、そこまで批判されなければならない問題なの、という気持でしょうし、そのことに厳密な句会から足が遠のくでしょう。

また、意図的にそれをやる作者、確信犯的な作者は、言語遊戯派に多く、先行句を和歌の「本歌取り」的に踏まえて詠むことで、新奇さを生み出す試みをする俳人もいます。

そんな態度自身に拒否感を抱く人もいるでしょう。

因みによく話題になる類想句の例を次に揚げます。

句の下の「先・後」が発表された順番です。

鐘つけば銀杏ちるなり建長寺 漱石 先

柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺 子規 後

凩の果はありけり海の音 言水 先

海へ出て木枯帰るところなし 誓子 後

桐一葉日当りながら落ちにけり 虚子 先

桐の葉のうら返りして落にけり 鬼城 後

獺祭忌明治は遠くなりにけり 芥子 先

降る雪や明治は遠くなりにけり 草田男 後

どれも類想句として、過去にも議論になった有名な句例です。

どちらの方がいいとか、好きとか、咄嗟にいろんな感想が浮かぶでしょう。いろんな見方、批判、評価があり、どの意見が正しいというものではない、ということが、この例でも分かります。

この類想、類句の存在は、AI俳句の高度化の問題とも絡みます。AIが学習しているのは過去の句という、歳時記的データと、俳句で使用されている語彙、その組み合わせ方を含んだ膨大なデータの蓄積によって自動生成されるものですから、生身の身体的存在である俳人が、その表現において、どこまでオリジナリティのある創作ができるか、という深刻な問題に発展してゆく問題でもあります。

類想句に陥らず、AI俳句に劣らぬ表現をするには、電子システムであり、身体を持たないAIにはない、自分の今生きてあること、自分という命の重みの中から立ち上げた表現だけではないか、といえるかもしれません。つまり俳句を詠むときに、頭の中だけで考えた、実態とはかけ離れた記号としての言葉のハンドリングに頼らないという姿勢、それが大事ということになるのではないでしょうか。

それには先ず、「いい俳句」より「自分だけの世界がある俳句」を詠む姿勢が大事になってくるのではないかと思います。

現実問題として、句会などで、先行句の存在のことが問題になったのなら、御誌のように、ひろく意見を求めて議論するのは、とてもいい文化だと思います。批判ではなく、共に考え、学ぶという姿勢ですね。

俳誌「こんちえると」からの要請による寄稿

あすか塾 64

《野木メソッド》による鑑賞・批評

「ドッキリ(感性)」=感動の中心

「ハッキリ(知性)」=独自の視点

「スッキリ(悟性)」=普遍的な感慨へ

◎野木桃花主宰八月号「青梅雨」から

待ちわびし友垣薔薇の十重二十重

祝宴のシャンパングラス緑さす

この二句は今年の「あすか年度大会」のことを詠まれた句ですね。「待ちわびし友垣」に続いて、その一人ひとりを「薔薇の十重二十重」と表現して、いつもは誌上でしか交流がない同人、句友と直接触れ合えるひと時は愉しく、主宰の立場としては、その一人ひとりの句を毎月、選考している身ですから、ひとしおの思いがあるでしょう。乾杯の音頭で共に高く掲げたシャンパングラスに新緑の色が映えています。

青梅雨や青の時間をひとりじめ

下五の「ひとりじめ」に、その静謐な時間をしみじみと抱きしめているような思いが溢れていますね。

しんがりに校長先生早苗束

いろんな田植の景が浮かびますが、わたしは幼稚園か小学校の行事としての田植経験の景が浮かびました。みんなのようすを最後尾で見守りながら、自分も早苗束を分けて植えている、微笑ましい景ですね。

◎ 「風韻集」八月号から 感銘秀句

来し方は短くもあり虹仰ぐ 村田ひとみ

「来し方は短くもあり」という感慨はよくありますが、下五に「虹仰ぐ」としたのは独創的ですね。あのように輝く未来を遠望したこともあったよね、という思いが立ち上りますね。

お隣は三味線のある花筵 柳沢 初子

筵敷きの花見の席で、中には大音量の音楽を傍若無人に流している迷惑行為をよく見かけますが、この句は「三味線」の音。花の景がぐっと和の色合いになって乙ですね。

文化の日鉄道連隊後架跡 矢野 忠男

「後架(こうか)」の元の意味は、禅寺で僧堂の後ろに架け渡して設けた洗面所、寺の後ろにあるので「ごか」ともいい、つまり便所のことですね。この句では「鉄道連隊」とありますから、戦争遺跡のことか、作者の実体験の回想の景でしょうか。それを「文化の日」の季語と取合せたことに、作者の批評意識を感じる句ですね。

雪解水を気罐車に入れ峠駅 山尾かづひろ

見過ごしそうですが、今では「機関車」と書きますが、それを「気罐車」という昔風の表記にして、蒸気機関車の給水ポイント駅の定位置「峠駅」の景を、懐かしく表現しているのですね。

春日影穏やかなりし父母の墓 吉野 糸子

墓石は無機物の石でできていますから、表情というものはありません。墓参に来た家族の心を投影した「穏やかなりし」という俳句的表現なのですね。

薫風や木樽の底を日に晒し 安齋 文則

近くに味噌の造成所があるのでしょうか。味噌を使い切った後、丁寧に洗い清めて干してある光景でしょう。都会の真ん中ではない、環境のいい地方の町並みまで見える句ですね。

木の芽雨纏い庭木のきらきらし 磯部のり子

下五は「キラキラす」などとしてしまいがちですが、ひらがなで柔らかく、また余韻のある「し」止めにした表現が効果的ですね。

緑濃し古地図のままの武家屋敷 大木 典子

古地図を手に古都の散策を楽しんでいる景が浮びますね。町並みも道も昔のままだ、という発見には、一気にタイムスリップしたような一種の感慨がありますね。

たかんなの祠突きあぐ底力 大澤 游子

昔はお堂や民家の庇を突き破って伸びる竹を見かけましたが、近年は稀ですね。この句は昔ながら「祠」の景で、町で大切にされている場所のようです。

開墾地いま馬鈴薯の花盛り 大本 尚

北海道の見霽かす(みはるかす)広大な馬鈴薯畑の、白い花の景が見えます。その壮大さと同時に、その開墾にあたった人たちの苦難の歴史も偲ばれますね

とにかくに一個丸ごと西瓜買ふ 風見 照夫

俳句では「とにかくに」という心象の直接表明的な表現は避ける傾向がありますが、この句はそれを冒頭にもってきて、何事かと思わせた結果が、西瓜買いの話だった、というユーモラスな効果を上げていますね。

石仏の百面相や青葉闇 金井 玲子

大小さまざまのたくさんの石仏、同じように見えて、よく見ると一体一体、表情が違い、見ていて飽きませんね。

ポケットにバスの半券花疲れ 近藤 悦子

「花疲れ」は花が咲き疲れているのではなく、花見をした人間の疲れですね。「バスの半券」へのクローズアップの表現が効果的で、その心地よい疲れ具合が伝わりますね。

飛鳥山都電の纏ふ飛花落花 坂本美千子

東京都北区にある区立「飛鳥山公園」は桜の名所の一つですね。江戸時代享保年間に行楽地として整備され、明治六年(一八七三年)三月には日本最初の公園の一つに指定されました。旧渋沢家飛鳥山邸が位置しており、晩香廬と青淵文庫の建物は国の重要文化財に指定されています。今年の十月に「あすか俳句会」では吟行が計画されています。この句に詠まれている都電は、都電荒川線(東京さくらトラム)のことでしょう。公園には王子駅前停留場または飛鳥山停留場から下車徒歩三分の距離です。この句は「飛花落花」ですから、桜の季節の景ですね。

戦塵の紛れ降るやも霾ぐもり 鴫原さき子

ロシアのウクライナ侵攻の戦塵が、そのすぐ西南の砂漠の黄塵に混じっているかもしれない、そう詠んだだけの句ですが、そこに俳句的な「もの言わぬ批評性」が立ち上る表現ですね。

まづ座る亡夫が植えたる花の下 摂待 信子

木蔭に椅子などを置いて座れるのですから、もう木蔭を作るほどの大きさになった花の樹でしょう。いっしょにそうして座り、亡き夫と花を見上げたことにまつわる、さまざまな思いがこみ上げていることでしょう。

船頭の白秋の童歌(うた)糸柳 高橋 国友

「どんこ舟(柳川市の水路を巡る際に使用される舟)で長い竹ざおを操って進む景でしょうか。城跡の石垣や煉瓦の並倉(ならびぐら。)。船頭が歌った童謡は何でしょうか。柳川、船頭などの言葉が出てくる童謡は知りませんが、「この道」「ペチカ」「待ちぼうけ」などが思い浮かびます。柳川のことを短歌では「「色にして老木の柳のうちしだる 我が柳河の水の豊けさ」と詠んでいますね。

流行に距離置く暮し半夏生草 高橋みどり

人によると思いますが、一般的に壮年期、老年期に入ると流行に疎くなる傾向がありますが、この句は意思をもってそのような「はやりもの」と距離をおく、静かで、地に足の着いた生き方をしようと決意している気持ちを感じますね。

更衣白また白の登校日 服部一燈子

衣替えの制服が紺色系の冬服の色から、白の成分の多い制服に変わったのですね。その集団としての登校姿には、季節の変わり目を実感させる感慨がありますね。

畝たつる一ト鍬ごとに土匂ふ 宮坂 市子

「あすかの会」俳句会で野木主宰特選になった句です。土とともにある暮らしの景が、実感を込めて詠まれていて、命の手応えが伝わりますね。

◎ 「あすか集」八月号から 感銘好句

密やかに春ほどきたる蕗の薹 城戸 妙子

「春ほどきたる」が秀逸ですね。他の言い方に換言できない独創性がありますね。

走り梅雨「ライトライン」の宇都宮 久住よね子

「ライトライン」は、宇都宮芳賀ライトレール線のことですね。下部が鮮やかな黄色で窓に続くボティ部は半透明でおしゃれなデザインの車体です。雨の中を颯爽と走っている姿が浮かびます。

茶香炉の感触すでに夏兆す 紺野 英子

「茶香炉」はお茶を焚いて香りを楽しむ香炉ですね。素材は陶器・磁器・ ガラス製で、香りが立ち昇る小窓のデザインが多様で、それを観るのも楽しみの一つでしょう。

カーネーション母の居場所に飾り置く 齋藤 保子

この「母」はすでに他界されているようですね。「居場所」には、具体的な場所と、心の安住できる抽象的な「心の場」も含めて詠んだ句のようです。この句を鑑賞した読者がそれぞれにその「場」に思いを巡らせることでしょう。

卯の花やときをり動く猫の鼻 笹原 孝子

飼猫をよく観察してできた句ですね。その切り取り方に愛情を感じる表現ですね。「卯の花」の和名の「空木 ウツギ」は、幹(茎)が中空であることからの命名といいます。花は卯月(旧暦四月)に咲くことから「卯の花」と呼ばれています。その小さな可憐な花を上五に置いたの効果的ですね。

軒に干す紅花高気圧来たる 須賀美代子

紅造りをする農家か民家がある景ですね。「高気圧来たる」に、花弁がよく乾くことを願う気持ちが込められていますね。

権太坂に投込塚あり風五月 須貝 一青

「権太坂」は横浜市 保土ケ谷区 にある旧東海道 の坂の名称で、 町名 の一つですね。「投込塚」は 難所のひとつと云われた権太坂で行き倒れた人々の亡骸が投げ込まれた井戸の跡に建立された「投込塚之跡」の石碑ことですね。人だけでなく、馬などの動物の遺骨も発掘されたそうです。

鮮やかや大志ある如夏の雲 鈴木 稔

夏の雲といったら高く力強くみるみる盛り上がって、高く聳える入道雲、つまり積乱雲でしょう。そこに大志を抱く思いを投影した表現ですね。

日傘にもドレミの柄や港町 砂川ハルエ

上五が「日傘にも」と「も」がついていますから、五線や音符マークが、他にも溢れている景がうかびますね。下五が「港町」ですから、楽隊と踊りで行進する港まつりの景が浮かびました。

ビニールハウス雨雨雨や青トマト 関澤満喜枝

ビニールハウスの外は雨が降りしきっているようです。日照が足りず、トマトがなかなか赤く色づかないことを、案じているのでしょう。旱続きの雨不足も困りものですね。

中蔭の空を照らせよ沙羅の花 高野 静子

「中蔭」は仏教において生と死を繰り返し流転する過程を四有(四種の生存)に分けて、その前世の死の瞬間から次の世に生を受ける刹那までの時期までの幽体とでもいうべきもの、またはそのような状態である期間を指す仏教語ですね。この句ではその「空を照らせ」と、まるで現世が「中蔭」の最中であるような表現がされています。下五の「沙羅の花」は、釈迦入寂の「沙羅双樹」とは別の木の花ですが、そのイメージを喚起する言葉ですね。何か深い祈りのようなものを感じる句ですね。

一夜明け筍見上ぐる幼かな 高橋富佐子

一夜のうちに、自分の背丈より遥かに高く伸びた筍を、幼児が驚いて見上げている表現にしたのが、効果的ですね。

シャボン玉悪心吐息つめこんで 滝浦 幹一

シャボン玉の見た目の表現を詠む句はたくさんありますが、「悪心、吐息をつめこんで」とした表現には初めて出会い、新鮮に感じました。自分の中に積もりに積もった思いが籠った表現ですね。

車椅子の機嫌のままに日向ぼこ 忠内真須美

自分の体調や気分ではなく「車椅子の機嫌」と、客観的な視座で詠んで、視野が広がりユーモラスな句調になりましたね。

慟哭かバリトンの声牛蛙 立澤 楓

牛蛙の低音を男性の音域名で、中間の「バリトン」にして、まるでイタリアン・カンツォーネで、悲劇を歌っているように表現したのが独創的ですね。後の二つのテナーやバスはそぐわないですね。

蝸牛今日は誰に会いに行く 千田アヤメ

蝸牛の、あの鈍(のろ)い歩みに、「誰に会いに行く」のと問いかけている表現がユーモラスですね。自問の言葉を鈍行の蝸牛に投影しているのでしょう。

通るたび茉莉花の香のそこにあり 坪井久美子

茉莉花はマツリカまたアラビアジャスミンのことで、花は香りが強く、ジャスミン茶(茉莉花茶)などに使われていますね。ジャスミン茶は、マツリカの花冠で茶葉を着香します。またハーブオイルやお香などにも使われています。作者はこの香が好きのようです。

命名の書を立て掛けて武者人形 中坪さち子

武者人形と墨書の命名書は、男子の節句の二大セットですね。みなさん知っていることですが、それを句に詠んで、切り取るのが歌心ですね。

父の日に画く自画像祖父似かな 成田 眞啓

「あすか」誌上では「自顔像」となっていましたが、誤植だと思いますので「自画像」に改めて転記しました。祖父似は隔世遺伝でそれを誇らしく思っているのですね。この句の作者は自分で自画像を描ける絵心のある方のようです。

朗朗と詩吟の響き暖かし 西島しず子

「音吐朗朗」といって音声の明るく澄んでいるさまを表現することばがありますが、その「朗朗」ですね。そこに季節、気温、肉声の「暖かさ」を感じたのですね。

雨乞の三囲神社梅雨に入る 沼倉 新二

三囲(みめぐり)神社は、東京都墨田区向島に在る神社ですね。宝井其角の句碑があり、宝井其角が雨乞いをする人に代わって詠んだとされる句で、翌日に雨が降ったことから、雨乞いの句と呼ばれています。「遊(ゆふ)た地や田を見めくりの神ならば」と、五・七・五の冒頭に「ゆたか」の三字を織り込み豊作の祈りが込められています。この句はそれを踏まえて、下五の「梅雨に入る」を恵みの雨のように表現したのでしょう。

番傘を老僧いとしむ牡丹かな 乗松トシ子

日常生活で使用される和傘には三種類ありますね。

シンプルで丈夫な雨傘の「番傘」。細身で装飾性のある雨傘の「蛇の目傘」。そして「日傘」。そんな日常使いの丈夫な「番傘」を「いとしんで」いるのが、僧侶だと詠んで、雨季の一つの景を表現した句ですね。牡丹の花が美しい傘のように感じる句ですね。

動物園私も見てと夏鴉 浜野 杏

野性の鴉が動物園で飼われている動物たちのことを「見られる」ことを楽しんでいるかのように感じて、羨ましがっているかのような表現で、意表を突かれる句ですね。もちろん動物たちの真意は判りませんが、作者の思いの巧みな表現ですね。北海道の開拓地を題材にした他の三句も好句でした。

大銀杏結えぬ力士の五月場所 林 和子

新入りの力士は髪がまだ伸びていなくて、大銀杏が結えないでいるのですね。その若々しくもまだ技も未熟な力士に、心から声援を送っているのでしょう。

大柄な模様三つのあっぱっば 平野 信士

通常「アッパッパ」とカタカナ表記しますが、この句では柔らかなひらがな書きにしたのが優雅な感じがしていいですね。大きめでゆったりとしたデザインが特徴で、一九二〇年代から一九三〇年代にかけて流行しました。一九二九年(昭和四年)の東京は、まるで今年のように猛暑であり、清涼着と名づけて売りに出されたアッパッパが流行しました。気候もがこの服の流行の原因になっているのですね。まだ和装の女性が多い時代です。佐藤愛子の著書『今は昔のこんなこと』の紹介で「女性解放の第一歩『アッパッパ』」と表現しています。元々は「くいだおれ」創業者の山田六郎の考案で、歩くと裾がパッパと広がることからついたという説があり、元は近畿地方での俗語だったのですね。この句では、「大柄な模様三つ」と表現して、清涼感がありますね

五月病Z世代の孤独感 曲尾 初生

初生さんには、他に「少年のやさしき言葉若葉風」の句もあるように、この世代は心根が優しい傾向があるようで、それは今の世相と相容れない思いを抱いていることの裏返しではないか、という評を読んだことがあります。そのことをしっかり感じて句にしてあげる作者の心根はもっと優しいですね。

ほたるいか能登に光をはなちけり 幕田 涼代

これは「光をはなちけり」という表現に、能登半島震災への励ましの句のように感じました。

難儀せし鳩の巣作り放り出す 増田 綾子

下五の「放り出す」を読んで、えっ、ついに巣作りを諦めてしまったの? とびっくりしました。まるで人間の所作のように表現してユーモラスですね。

ねぢれ花モデルハウスの庭先に 水村 礼子

この句の「ねぢれ花(旧仮名遣い)」は漢字では、「捩花(ネジバナ)」と書き、別名にモジズリ(綟摺、盤龍参)があります。湿っていて日当たりの良い、背の低い草地に良く生育し、周りの草より高く伸びあがっているように咲いていますね。花色は通常桃色で、小さな花を多数細長い花茎に密着させるようにつけますが、その花が花茎の周りに螺旋状に並んで咲く「ねじれた花序」が和名の由来ですね。それが「モデルハウス」の、整地されたばかりの所にもう侵入して咲いていることに、逞しさを感じている句ですね。礼子さんの別の句「初夏の風一本道行く郵便夫」も好句でした。

背くらべ負けて見あげる立葵 緑川みどり

人間同士の「背くらべ」かと思って読んでいたら、下五が季語の「立葵」と表現されていて新鮮でした。背の高いまっすぐに伸びた茎とひらひらとした薄い花びらの大きな花が美しく梅雨時から夏にかけて赤やピンクなど色とりどりの花を咲かせ、観賞用や薬として昔から親しまれてきました。

天道虫君の眼に写るもの 望月 都子

天道虫の習性をよく観察した表現ですね。高いところを目指し、その頂上から飛翔します。その描写に加えて「君の眼に写るもの」と表現して、そのミクロの視界に写る広い世界へと読者を誘いますね。

薫風に乗りて嬰児生れ来る 保田 栄

「薫風」は若葉繁る木々の香りを爽やかに運ぶ初夏のですね。思わず深呼吸したくなる香りに満ち南風で、新緑の間を通り抜けて吹く初夏の風ですね。その空気感の中での、新しい命を寿いでいる、すばらしい句ですね。

競ひ合ひ空に万才白木蓮 安蔵けい子

白木蓮の花が競い合ってバンザイをしているという表現は、童話的で微笑ましいですね。

難聴や妻より冴えて遠花火 内城 邦彦

難聴は身体的な困難さのひとつですが、この句ではまるで、利点のように「冴えて」と表現して、気持ちまで明るくなりますね。下五の「遠花火」という、音の遠さの表現で結んだのも効果的ですね。 他の「父の日や座って居られぬ父の性」も好句でした。

旅の宿山椒味噌の懐かしき 大谷 巖

今は余り自宅では食べなくなっていた山椒味噌が旅先の宿で出されて、記憶が蘇えったのでしょう。味覚や嗅覚には過去の記憶が宿っていますね。

菓子紙の万葉仮名や風薫る 大竹 久子

和菓子の包装紙のデザインとして、万葉仮名が使われていることで、「風薫る」季節感を表現した巧みな句ですね。きっと万葉集の一首かもしれませんね。

青き時間始まつてゐる実梅かな 小川たか子

思い切り冒頭で「青き時間」という抽象表現で、作者の実感の表明で始めて、まだ青い実梅の具象表現で結んだのが効果的ですね。他の「校庭は光の器夏燕」も好句でした。この二句でもうかがえるように、たか子さんは比喩の技が冴えていますね。

未だ見ぬ化粧せし母紅の花 小澤 民枝

あまり外出もせず、お出掛けのおめかしもしない、質実であることを良しとされていたような、母親の心象表現でしょうか。そこに深い慕情がありますね。

ゆったりと一人厨に梅仕事 柏木喜代子

日々の暮しの「しごと」の一つ、「梅仕事」ということばがいいですね。わたしの母も食事の準備のことを「食べごしらえ」などと言っていました。毎季節ごと、各家庭では梅を付けたり、味噌つくりの仕込みをしました。「ゆったりと一人厨に」という表現に、丁寧な日々の暮しぶりがうかがえる句ですね。

ランナーの後を追ふかに柳の芽 金子 きよ

集団で傍を通過したランナー集団が起こした風に、しだれ柳が靡いている景が浮かびます。まさに一陣の風、という清涼感のある表現ですね。

聖五月ラ・カンパネラの鳴り止まず 神尾 優子

カトリックでこの月を「聖母月」と呼ぶことから、「聖五月」という言葉が俳句でも使われるようになってきました。神聖な雰囲気を纏うことばですね。『ラ・カンパネラ』はフランツ・リストのピアノ曲で、パガニーニのバイオリン協奏曲第二番第三楽章のロンド『ラ・カンパネラ』の主題を編曲した曲です。イタリア語で「鐘」という意味ですね。この句はまるでその鐘が鳴り響いているような表現ですね。

草叢ゆれ小さき空ゆれ夏来たる 木佐美照子

草叢が風にそよいでいます。次の「小さき空」が謎めいていて、読者に想像を委ねて多様な読みへ誘っている表現ですね。草叢の潜む小さな生き物の目線で、草叢の隙間から覗いている空と解することもできるでしょう。あなたはどんな空を想像しますか。