その中で上記のものはよく考えられているように思いました。

【 TimeTact 】探究にフォーカスした社会と繋がる教育を

探究学習が高校のカリキュラムを変えようとしています。

直近の調査ではほぼ全ての高校が取り組んでいます。

パッケージされた教材を提供する教育系企業が多く参入しています。

一方、熱心な先生が勧めている学校もあります。

いいものも悪いものもゴチャと出てきている感じです。

その中で上記のものはよく考えられているように思いました。

その中で上記のものはよく考えられているように思いました。

他もものも

しばらく調査してみます。

私が事務局長を務める学校広報ソーシャルメディア活用勉強会が編集した本としては8冊目となる『これからの「教育」の話をしよう8 進む高・大・社連携』が7月28日に発行されました。

電子出版でも紙の書籍でもどちらかで読めるインプレスNextPublishingで発行されています。

現在、グローバルやデジタル人材などの新しい時代に即した先進的な教育の必要性も叫ばれる一方、過疎化が進む地方での産業の振興も見据えたキャリア教育も大きな課題になっています。アフターコロナを見据えて実施した「大学の国際化」セミナー、高校と大学、大学と産業界との連携を通じた、生徒・学生の探究学習、キャリア教育、地方におけるウェルビーイングな教育のあり方など、教育の課題と実践事例について、勉強会でのプレゼンテーションや学長・校長インタビュー記事を掲載しています。

【目次】

はじめに

第1章 高大連携、社会連携を考える

1-1 学生が見る景色を変えたい~桐蔭横浜大学 学長 森朋子氏に聞く

1-2 福島県での高校生・大学生のサービス・ラーニングの取り組み~灘校教員から福島のNPO、そして大学教員へ[前川直哉]

1-3 「エレガンス」への挑戦 女子大学ブランディング~285件の産学連携事例をいかす梅花女子大学[藤原美紀]

1-4 高校と社会と育てる地域人材~探究学習における高大「教育」連携・接続の視点から[井出大地]

1-5 常翔学園高等学校における探究学習・高大連携の取り組み[田代浩和]

1-6 進路指導および高大連携の実践と課題~佼成学園女子高等学校を例に[西村準吉]

1-7 地方都市・御殿場からの学校改革の挑戦~御殿場西高等学校 校長 勝間田貴宏氏に聞く

1-8 「鹿児島の私学が元気である」わけは「協調」「向上」「貢献」にある~学校法人川島学園 理事長 川島英和氏に聞く

第2章 大学の国際化を考える

2-1 地方国立大学の国際化~グローバル人材育成推進事業の経験から[長沢誠]

2-2 持続可能な国際交流~学内の国際化に向けて[田中久美子]

2-3 大学における国際教育の実践とその課題[西村直樹]

2-4 日本におけるグローバル人材育成の課題~宮崎国際大学 副学長西村直樹氏に聞く

2-5 「えいご村」を作ろう![山下研一]

おわりに

GKB48活動履歴

GKB48教育カンファレンス等登壇者

GKB48書籍の紹介

はじめに

第1章 高大連携、社会連携を考える

1-1 学生が見る景色を変えたい~桐蔭横浜大学 学長 森朋子氏に聞く

1-2 福島県での高校生・大学生のサービス・ラーニングの取り組み~灘校教員から福島のNPO、そして大学教員へ[前川直哉]

1-3 「エレガンス」への挑戦 女子大学ブランディング~285件の産学連携事例をいかす梅花女子大学[藤原美紀]

1-4 高校と社会と育てる地域人材~探究学習における高大「教育」連携・接続の視点から[井出大地]

1-5 常翔学園高等学校における探究学習・高大連携の取り組み[田代浩和]

1-6 進路指導および高大連携の実践と課題~佼成学園女子高等学校を例に[西村準吉]

1-7 地方都市・御殿場からの学校改革の挑戦~御殿場西高等学校 校長 勝間田貴宏氏に聞く

1-8 「鹿児島の私学が元気である」わけは「協調」「向上」「貢献」にある~学校法人川島学園 理事長 川島英和氏に聞く

第2章 大学の国際化を考える

2-1 地方国立大学の国際化~グローバル人材育成推進事業の経験から[長沢誠]

2-2 持続可能な国際交流~学内の国際化に向けて[田中久美子]

2-3 大学における国際教育の実践とその課題[西村直樹]

2-4 日本におけるグローバル人材育成の課題~宮崎国際大学 副学長西村直樹氏に聞く

2-5 「えいご村」を作ろう![山下研一]

おわりに

GKB48活動履歴

GKB48教育カンファレンス等登壇者

GKB48書籍の紹介

Amazon

↓

リーフレットを封筒で郵送すると開封率が下がると思われるので、目につくカード型のツールを作りました。大学学長室あてに300ほど郵送し終えました。

集客はネットがいいのですが、認知してもらうためにあえてDMします。

集客はネットがいいのですが、認知してもらうためにあえてDMします。

【学校広報ソーシャルメディア活用勉強会(通称GKB48)について】

GKB48は学校広報担当者がソーシャルメディアを通じて縦と横につながることで、新しい可能性がうまれるのではないかと考え、有志で勉強会を立ち上げたことが始まりです。あの当時の空気感もあり、Facebookグループとして一年後には600名を越える勉強会になり、勉強会も各地で開催されるようになりました。

Gは学校広報の頭文字G

Kは活用のK

Bは勉強会のB

そして48は全国47都道府県に海外を加えて48

勉強会で共有した問題意識をメンバーだけでなく、広く社会に発信してみようと始まったのがGKB48教育カンファレンスです。教育の現場で先進的な取り組みを行う人や団体、学校に登壇してもらってTED形式でプレゼンテーションと提言をしてもらいます。そして、それを書籍にまとめて発信もしています。

書籍名は『これからの「教育」の話をしよう』で現在まで7巻を発行しており、もうすぐ8が刊行されます。インプレスR&DのNextPublishingという仕組みを使い電子書籍としても発行しています。

【公式サイト】

https://gkb48.com

【WEBマガジン】

これからの「教育」の話をしようWEB版

【Twitter】

https://twitter.com/gkb48tweet

【Facebookページ】

これからの「教育」の話をしよう-学校広報ソーシャルメディア活用勉強会

https://www.facebook.com/gkb48.social

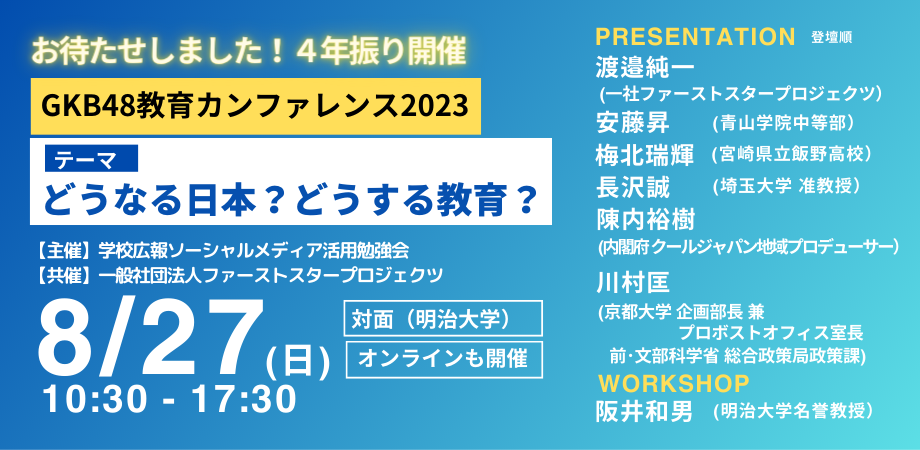

8月27日(日)明治大学アカデミーコモンを会場に学校広報ソーシャルメディア活用勉強会(通称 GKB48)のイベントを開催します。事務局長を務めていますので、その準備と運営のために鹿児島から関東に来ています。2か月の長期出張になるので、株式会社シンクアップ本社の近くに滞在しています。

イベント終了までこちらのブログで様子を書いていきます。

イベントの詳しいことは

↓

【学校広報ソーシャルメディア活用勉強会(通称GKB48)について】

GKB48は学校広報担当者がソーシャルメディアを通じて縦と横につながることで、新しい可能性がうまれるのではないかと考え、有志で勉強会を立ち上げたことが始まりです。あの当時の空気感もあり、Facebookグループとして一年後には600名を越える勉強会になり、勉強会も各地で開催されるようになりました。

Gは学校広報の頭文字G

Kは活用のK

Bは勉強会のB

そして48は全国47都道府県に海外を加えて48

勉強会で共有した問題意識をメンバーだけでなく、広く社会に発信してみようと始まったのがGKB48教育カンファレンスです。教育の現場で先進的な取り組みを行う人や団体、学校に登壇してもらってTED形式でプレゼンテーションと提言をしてもらいます。そして、それを書籍にまとめて発信もしています。

書籍名は『これからの「教育」の話をしよう』で現在まで7巻を発行しており、もうすぐ8が刊行されます。インプレスR&DのNextPublishingという仕組みを使い電子書籍としても発行しています。 → https://amzn.to/44P61EK

【公式サイト】

https://gkb48.com

書籍名は『これからの「教育」の話をしよう』で現在まで7巻を発行しており、もうすぐ8が刊行されます。インプレスR&DのNextPublishingという仕組みを使い電子書籍としても発行しています。 → https://amzn.to/44P61EK

【公式サイト】

https://gkb48.com

【WEBマガジン】

これからの「教育」の話をしようWEB版

【Twitter】

【Facebookページ】

これからの「教育」の話をしよう-学校広報ソーシャルメディア活用勉強会

https://www.facebook.com/gkb48.social

https://www.facebook.com/gkb48.social

ことりこ出版『見るだけ算数』 DVDビデオ動画で参考書の全ページを解説!小学生6年間で学ぶ くり上がり 分数などの『計算ルール・コツ』を効率よく学べる!

簡単なようで、つまずきやすい算数の計算。

それもそのはず。くり上がり、くり下がり、かけ算、わり算、分数、小数、四則混合など小学生6年間で学習する『計算のルール』がたくさんあります。 計算はいつかできるようになるから心配ない?かもしれませんが、早め早めに計算全般を理解して、計算力をつけ、お子さんに計算力の自信を持たせることは とても大切です。

計算に自信を持てば、算数は得意かも 好きかも と思うきっかけになります。 計算力が付けば、論理的な考え方、順序立てて考える思考力もつきます。計算が得意になれば、算数全般が得意になる可能性が増えます。次のステップである文章問題や図形問題などを学習するにあたって、計算力はとても役立ちます。楽に、短時間で『計算のルール、コツ』をマスターする体験をしてください!

それもそのはず。くり上がり、くり下がり、かけ算、わり算、分数、小数、四則混合など小学生6年間で学習する『計算のルール』がたくさんあります。 計算はいつかできるようになるから心配ない?かもしれませんが、早め早めに計算全般を理解して、計算力をつけ、お子さんに計算力の自信を持たせることは とても大切です。

計算に自信を持てば、算数は得意かも 好きかも と思うきっかけになります。 計算力が付けば、論理的な考え方、順序立てて考える思考力もつきます。計算が得意になれば、算数全般が得意になる可能性が増えます。次のステップである文章問題や図形問題などを学習するにあたって、計算力はとても役立ちます。楽に、短時間で『計算のルール、コツ』をマスターする体験をしてください!