2022年11月12日、奈良市立三笠公民館の開館50周年式典に招かれ参加しました。同時に公民館で活動する皆さんの書や写真などの展示、茶会、模擬店等もあり、そこに「マイ・フォト短歌」展も。5月、6月、7月と、月一回、公民館主催講座として「マイ・フォト短歌」の講師をつとめました。その講座の作品展です。

この企画は、とにかく、どんな方でも身近に短歌を…ということで、昨年より、写真家の河村牧子さんと、私の歌を入れた写真展を開催していることもあり、そうだ!自分で撮影した写真に歌をつけよう!と考え、「マイ・フォト短歌」としました。三回の講座で歌を作り、写真に入れて仕上げたものが、50周年事業の展示の一つとして掲示されたのです。

5月第1回目。まずは、写真を持ってきていただいて、その写真について、皆さんに解説してもらいました。語ってもらう中で、ご自身が何を大切にしているのか、どういう気持ちでこの写真を選んだのか、撮影したのかがわかります。いろんな言葉が出てくるので、それを歌のヒントにしてもらえたらと。ところが、歌のネタになる言葉を見つける、ということ以前に、参加者自らの人となりが、とてもよくわかる、というか、写真のことを語りつつ、実は自分を語っている…という場になっていて、なんだか新しい交流の風景を見るようで、写真や短歌で、こういうこともできるの!と、ちょっと目からウロコで、嬉しくなりました。

写真もいろんな写真があり、技アリの完成度の高いものや、身近な家族や風景、様々です。既に、写真が絵として十分に語ってくれているので、そこはあまり説明しすぎず、歌を作っていきます。

6月、第2回目。皆さんは限られた字数や言葉の選択で、中々、整えるのに工夫がいりますが、自作を披露してもらいながら、私が即興的にやりとりして、歌を完成していきました。その時の様子を、館長の松田さんが歌にしてくれました。それが以下の写真です。

左が松田館長さんの歌。元々、講座中のホワイトボードには文字は書かれてないのですが、そこに歌を入れたところがいいセンス!というか、こちら、講座中は頭がフル回転で、もう何も覚えてなくて…こんな風に温かく見てくださっているんだなと、ただ有り難く思った次第で…。

右は私の歌で、公民館の外観が鳥のようなので(「フクロウ」がモチーフとのこと)三人の学生さんたちは三羽烏!

7月、3回目は、完成した歌に字体を選んで、写真にレイアウトして、印刷して…できあがり!

この講座は、天理大学の杉山研究室の学生さんが、講座の筆記や歌の文字入れや印刷等、強力にサポートしてくれ、そのおかげでできたようなものです。若い人の声や言葉があると、講座も活気に満ちます。本当にありがとうございました。

さて、「マイ・フォト短歌」展示写真を一部、紹介します。人物写真は掲載しませんが、皆さん、大切な人への気持ちがよく出ていました。

最後に、式典には仲川げん奈良市長も来られましたが、その日は、市内の学校の150周年と100周年の祝賀式典があり、公民館は式典三件目?!ということでした。

学校も公民館も、地域にとってとても大切な場所です。この私たちの身近な場所が、学びと交流の場として、今後も良い時間を重ねていけますようにと願って。そしてその場に、これからも「歌」がありますように。

この企画は、とにかく、どんな方でも身近に短歌を…ということで、昨年より、写真家の河村牧子さんと、私の歌を入れた写真展を開催していることもあり、そうだ!自分で撮影した写真に歌をつけよう!と考え、「マイ・フォト短歌」としました。三回の講座で歌を作り、写真に入れて仕上げたものが、50周年事業の展示の一つとして掲示されたのです。

5月第1回目。まずは、写真を持ってきていただいて、その写真について、皆さんに解説してもらいました。語ってもらう中で、ご自身が何を大切にしているのか、どういう気持ちでこの写真を選んだのか、撮影したのかがわかります。いろんな言葉が出てくるので、それを歌のヒントにしてもらえたらと。ところが、歌のネタになる言葉を見つける、ということ以前に、参加者自らの人となりが、とてもよくわかる、というか、写真のことを語りつつ、実は自分を語っている…という場になっていて、なんだか新しい交流の風景を見るようで、写真や短歌で、こういうこともできるの!と、ちょっと目からウロコで、嬉しくなりました。

写真もいろんな写真があり、技アリの完成度の高いものや、身近な家族や風景、様々です。既に、写真が絵として十分に語ってくれているので、そこはあまり説明しすぎず、歌を作っていきます。

6月、第2回目。皆さんは限られた字数や言葉の選択で、中々、整えるのに工夫がいりますが、自作を披露してもらいながら、私が即興的にやりとりして、歌を完成していきました。その時の様子を、館長の松田さんが歌にしてくれました。それが以下の写真です。

左が松田館長さんの歌。元々、講座中のホワイトボードには文字は書かれてないのですが、そこに歌を入れたところがいいセンス!というか、こちら、講座中は頭がフル回転で、もう何も覚えてなくて…こんな風に温かく見てくださっているんだなと、ただ有り難く思った次第で…。

右は私の歌で、公民館の外観が鳥のようなので(「フクロウ」がモチーフとのこと)三人の学生さんたちは三羽烏!

7月、3回目は、完成した歌に字体を選んで、写真にレイアウトして、印刷して…できあがり!

この講座は、天理大学の杉山研究室の学生さんが、講座の筆記や歌の文字入れや印刷等、強力にサポートしてくれ、そのおかげでできたようなものです。若い人の声や言葉があると、講座も活気に満ちます。本当にありがとうございました。

さて、「マイ・フォト短歌」展示写真を一部、紹介します。人物写真は掲載しませんが、皆さん、大切な人への気持ちがよく出ていました。

最後に、式典には仲川げん奈良市長も来られましたが、その日は、市内の学校の150周年と100周年の祝賀式典があり、公民館は式典三件目?!ということでした。

学校も公民館も、地域にとってとても大切な場所です。この私たちの身近な場所が、学びと交流の場として、今後も良い時間を重ねていけますようにと願って。そしてその場に、これからも「歌」がありますように。

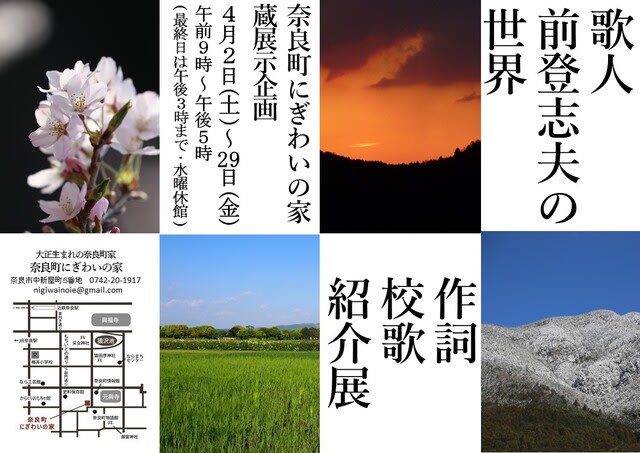

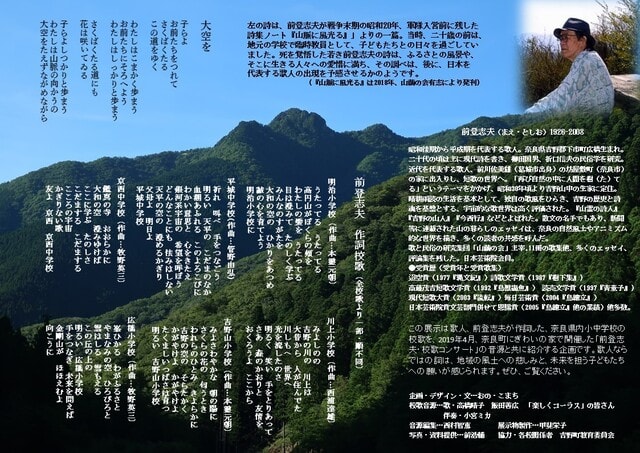

展示リーフレット

展示リーフレット

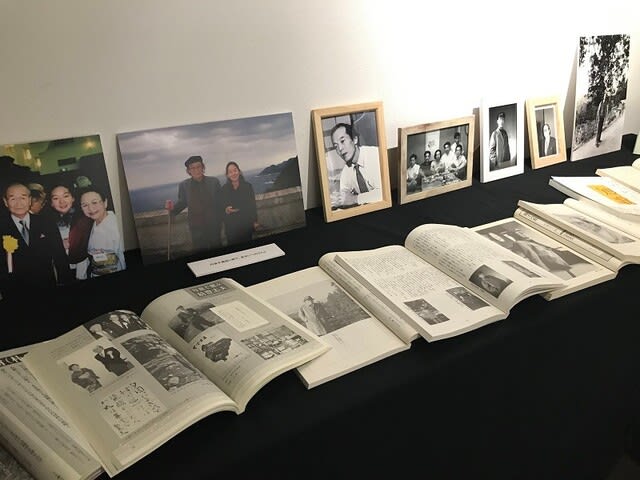

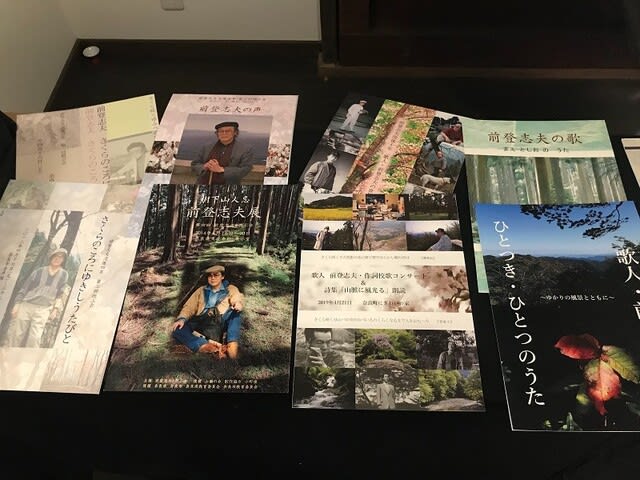

蔵展示様子

蔵展示様子 寄付していただいた色紙

寄付していただいた色紙