先月、11月は奈良町にぎわいの家は毎週末、イベントがあり、沢山の方でにぎわいました。

以下、そのイベントを取材していただいた、毎日新聞の記事ですが、見開きの左右(赤ペンで囲んだところ)ページに、たまたま、二つの事業が同時に掲載され、珍しいやら有難いやらで、備忘録として記します。

左側が「何だこれは!~中学生の爆発的表現力」展 右側が「テイチクうたものがたり」 の二件です。

地元のならやま中学校二年生による展示。前回の万博のレジェンド、岡本太郎について学んだことから、そこから自分たちなりの表現作品を。

また、水墨画は、未経験ながら、「なぜ、みんなこんなに描けるの?」こちらも爆発的な感性が炸裂。お客様は「へー!」「すごーい!」を連発していました。新聞には、海外のお客様が写真におさめている姿が。

今年はテイチクレコード創立90年。元々、奈良が本社でその本社工場から、沢山のヒットレコードがら全国に届けられました。

2016年に上演した朗読劇「テイチクうたものがたり」(脚本・演出…小野小町 出演…言の葉の羽)の再演で、この作品は、テイチクの創立50周年の社史より、昭和初期から戦後すぐの様子を、創業者の南口重太郎氏のエピソードと共に、語るものです。

おかげさまで、この作品は、これまでも各所に招かれ、上演しています。

この度は、にぎわいの家では12/1が本番でしたが、その前日は、学園前サロンの一環で、西部公民館でも披露しました。つまり二日連続の公演だったのです。

元テイチク社員の方にもトークをお願いし、朗読劇とあわせて、満員御礼のうちに終えました。

お客様、関係者の皆様、ありがとうございました。

以下、そのイベントを取材していただいた、毎日新聞の記事ですが、見開きの左右(赤ペンで囲んだところ)ページに、たまたま、二つの事業が同時に掲載され、珍しいやら有難いやらで、備忘録として記します。

左側が「何だこれは!~中学生の爆発的表現力」展 右側が「テイチクうたものがたり」 の二件です。

地元のならやま中学校二年生による展示。前回の万博のレジェンド、岡本太郎について学んだことから、そこから自分たちなりの表現作品を。

また、水墨画は、未経験ながら、「なぜ、みんなこんなに描けるの?」こちらも爆発的な感性が炸裂。お客様は「へー!」「すごーい!」を連発していました。新聞には、海外のお客様が写真におさめている姿が。

今年はテイチクレコード創立90年。元々、奈良が本社でその本社工場から、沢山のヒットレコードがら全国に届けられました。

2016年に上演した朗読劇「テイチクうたものがたり」(脚本・演出…小野小町 出演…言の葉の羽)の再演で、この作品は、テイチクの創立50周年の社史より、昭和初期から戦後すぐの様子を、創業者の南口重太郎氏のエピソードと共に、語るものです。

おかげさまで、この作品は、これまでも各所に招かれ、上演しています。

この度は、にぎわいの家では12/1が本番でしたが、その前日は、学園前サロンの一環で、西部公民館でも披露しました。つまり二日連続の公演だったのです。

元テイチク社員の方にもトークをお願いし、朗読劇とあわせて、満員御礼のうちに終えました。

お客様、関係者の皆様、ありがとうございました。

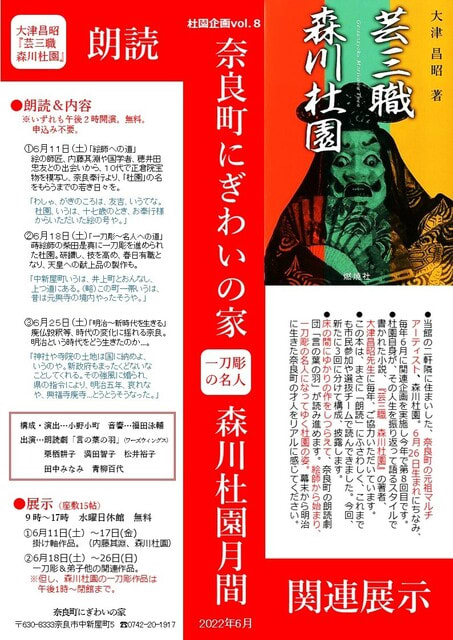

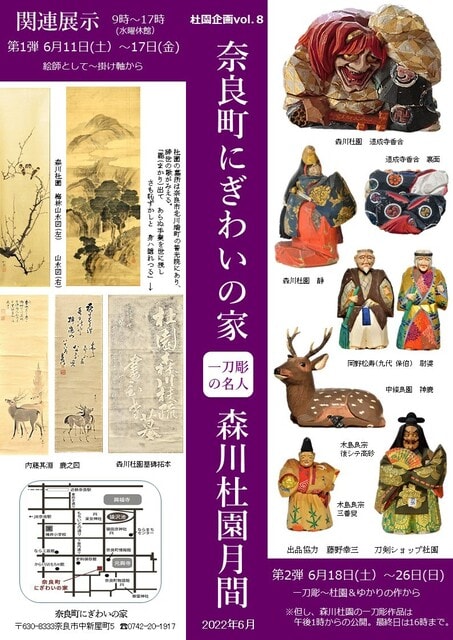

大津昌昭先生

大津昌昭先生 朗読中。

朗読中。 玄関前に菊ボール。この製作は根気いるんです…。

玄関前に菊ボール。この製作は根気いるんです…。 玄関 嶋田作品と赤い花、妙にあいます。

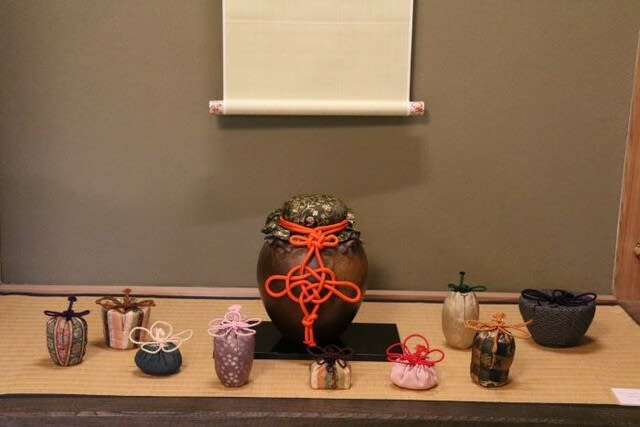

玄関 嶋田作品と赤い花、妙にあいます。 茶室。行李にいっぱいの菊を。

茶室。行李にいっぱいの菊を。 一番広い15帖。大きな床の間なんです。

一番広い15帖。大きな床の間なんです。