①3/26 OSK日本歌劇団「紅に燃ゆる~真田幸村 紅蓮の奏乱~」」 於…奈良市100年会館

たまたま、チケットをいただいて、見にいきました。そもそも、私は小学校の時に第一次ベルばらブームで、オスカル役の安奈淳の、哀切感ある伸びやかな声と透明感にはまった1人で、やはり、歌劇は宝塚、なので、今思うと残念ながら、近鉄あやめ池のOSK公演は見たことがなく…。OSKはご存じのように、近鉄が撤退してから解散、復活と苦労しながらも、今年95年を迎える歌劇団です。もともと、東京のSKD(松竹歌劇団)大阪のOSKと、松竹の歌劇団として、関西を中心に上演、その後、近鉄傘下に入り、今はまた、松竹が協力しているようです。私が子どもの頃、水之江滝子という、背の高いおばさまがいましたが、戦前のSKDの大スターだったとのことで、その頃から、戦前の歌劇には興味ありました。これも子どもの頃見ていたテレビの女優、葦原邦子さんが、宝塚の男役スターとか知ってびっくりしたり。そして、OSKのスターといえば、京マチ子さん。あの黒沢明の映画「羅生門」のなんともいえない、不思議な肉感とムード、独特でしたが、歌劇出身の方は舞台出身ということが、なんというか、やはり存在感が独特だなと思います。宝塚出身の八千草薫、有馬稲子さんなど、どこか凛としていますものね。(八千草さんにはテレビCMで私の歌を読んでいただいたという有り難い経験も…)

話がそれましたが、100年会館で見た、OSK版、真田幸村は、とても良く、楽しめました。団員さんたちが本当にいい。なんというか、こうして舞台にたてる、その一期一会を感じながらの芝居。気迫もあるし、とにかく共感できる。応援したくなるのです。プロの方なので、ある部分、段取りでやれないこともない、そういうシーンもあります。ただ、生の怖さは、どこで手を抜いているかがわかるところ。もしか型が完璧でも、セリフと表情とムードからなんとなく、わかります。慣れの怖さもあるでしょう。ところが、今回の舞台には、それを感じませんでした。出演人数も多くないので、二役を兼ねたり、戦いのシーンでも敵にも味方にもなったり…。役者さんたちは、息もつけないハードさです。この激しさをまま、気持ちに保って、皆さんが舞台にたっている、本当に気持ちがよくて、ファンになりました。歌劇団を存続していく大変さもその必死の舞台に反映されているのでしょう。そんなことはもちろん、微塵も感じない舞台ですが、構成、脚本もよく、お話としてもよく出来ていました。主役の幸村を演じた悠浦あやとの凜々しさとスレンダーな体軀、霧隠才蔵役の楊琳の力強くコミカルな演技、この対称的なスターを主軸に、うまく舞台が回っていました。

帰りに、お客さんの声を注意して聞いていると「久しぶりに見たけど楽しかったわ~。」小学生の子が「面白かった!」と皆、とても好意的な感想でした。こうした、ドラマの構造をしっかりもった歌劇を、頑張ってこれからも作ってほしいなと思いました。頑張れ、OSK!

②2/25 ショウテンガイエイト 2017 於…コムズギャレ(もちいどの商店街内)

「ショウテンガイエイト」というのは、「超時空地域活性化演劇」とあるように、毎年、商店街共同組合の協力を得て、これまでは天平衣装を着たキャストが、商店を巡っていたり、同時にステージをしたりといった企画のようでしたが、今回は、演劇と商店街の長の方たちのトークというイベントで、芝居のみ見ました。スタッフ、キャスト共に、奈良で活動する、主に小劇場系の皆さんが関わっています。(奈良は芝居人口も少ないので、こっちを見にいってもあっちを見にいっても同じ顔ぶれに出会います。今回の舞台の音響さんは、奈良の音のシーンではかかせない、SOUND1の松尾謙さん。前登志夫ラジオ番組でもお世話になりました。)

さて、作、演出は、新居達也くん。彼の芝居は「奈良演劇祭」で審査委員を四年間した時に初めて見て、これまで三本は見ていると思いますが、ある種の叙情感があり、「演劇」的なものを感じる作品スタイルです。今回のドラマは、商店街に天平時代からやってきた天平人が来て盛り上げるという、まるきりリアリティのない話ですが、主人公に地元に住む姉妹を核にすえていて、そちらがあるので、形になったと思います。ただ、姉妹たちが商店街の良さを述べる時に、興福寺の鐘と、商店街の亡くなったおばあさんの思い出がイメージの核になるように、繰り返されるのですが、この鐘と、人の思い出が、なんとなくのムード、を醸し出す「記号」になってしまって、それが残念でした。正直、商店街のことを本当に書くのなら、ものすごくいろんな問題やテーマが複雑に絡んでいるので、良いところばかりが芝居でいえなくなります。そうなると、ぎりぎりの持って行き方としては、新居くんのやり方も、あるのかもしれない…が、それを演劇でとなると、どうなのか?というところです。「小劇場」ならではの小回りの良さと一般参加は良しとして、「演劇」をツールとして使うことの意味は何か、そんなことを考えながら見ました。姉役の伊東由希子がセリフの叙情を体現できる役者として注目。

後、何より良かったのは、商店街の皆さんが、スタッフとして、会場の入り口で、いろんな方にチラシをまき、声をかけていたこと、私は、ここが一番感じたところです。応援してくれる人の有り難さ。地元とはそういう、志の集まりが形になる時、何物かが残ると思います。

③4/13 奈良県立大学演劇同好会 ○スイ(エンスイ) 「ら翔門」 於…奈良県立大多目的ホール

3月にパネラーとして伺い、その折に案内を受けて、見にいきました。新入生歓迎公演ですが、オリジナル。中味はさておいて、「オリジナル」はえらいです。ストーリーは

いろんな理由で亡くなった3人、若い男女と高校生が、門にいるという設定。この「門」は開いたら、生き返られるが、それは人によるようで、基本、あの世に行くまでの間にある空間が「門」という設定。なので例えば、脳死だが死んではいない場合、この「門」に長くとどまることになる、といった設定。照明、音響、美術…手作りで、ああ、こうして学生の時はああだこうだ言いながら、物作りしたのだ、と急に三十年前に時間が戻りました。つまり、全く変わっていない、物を作り、舞台にあげるという、そもそものアナログでシンプルな作業が、その下手な部分も隠すこともなく、舞台にあり、それが私には良かったのです。今の大学生は、処世術にたけ、早い時期から物がわかったような顔をして、世間に出なければなりません。けれど、そんなもの、本来はそれぞれで、そうした世間の「規格」にはめられることへの疑問を「演劇」から考えたはずです。構成や結末の甘さはありますが、現代の若者ならでは葛藤と真摯さを脚本に見ました。はしゃいでパワフルな若者もいれば、立ち止まり考える若者もいる。後者の若者を応援したい気がした、そんな舞台でした。芝居のタイトル「ら翔門」はもちろん、芥川龍之介の「羅生門」から。演劇のあり方が、文学から離れ、お祭りのイベントやダンス化する中で、こうした本来の「文字」からのアプローチを、奈良の学生が意識しているというのは、中々、ステキなことだと思いました。「ノリ」ではないところで、言葉から思考する地道な作業こそ戯曲。もちろん、言葉がない演劇はありですが、それを作る時にも「言葉」で思考したゆえの結果でしょう。

先のOSKの京マチ子出演の「羅生門」。そして学生さんたちの「ら翔門」。芥川にはまっていた10代は、つくづく、ムードで読んでいたと思うので、今、読んだらまた違って面白いだろうなと、そんな気持ちになった観劇でした。

たまたま、チケットをいただいて、見にいきました。そもそも、私は小学校の時に第一次ベルばらブームで、オスカル役の安奈淳の、哀切感ある伸びやかな声と透明感にはまった1人で、やはり、歌劇は宝塚、なので、今思うと残念ながら、近鉄あやめ池のOSK公演は見たことがなく…。OSKはご存じのように、近鉄が撤退してから解散、復活と苦労しながらも、今年95年を迎える歌劇団です。もともと、東京のSKD(松竹歌劇団)大阪のOSKと、松竹の歌劇団として、関西を中心に上演、その後、近鉄傘下に入り、今はまた、松竹が協力しているようです。私が子どもの頃、水之江滝子という、背の高いおばさまがいましたが、戦前のSKDの大スターだったとのことで、その頃から、戦前の歌劇には興味ありました。これも子どもの頃見ていたテレビの女優、葦原邦子さんが、宝塚の男役スターとか知ってびっくりしたり。そして、OSKのスターといえば、京マチ子さん。あの黒沢明の映画「羅生門」のなんともいえない、不思議な肉感とムード、独特でしたが、歌劇出身の方は舞台出身ということが、なんというか、やはり存在感が独特だなと思います。宝塚出身の八千草薫、有馬稲子さんなど、どこか凛としていますものね。(八千草さんにはテレビCMで私の歌を読んでいただいたという有り難い経験も…)

話がそれましたが、100年会館で見た、OSK版、真田幸村は、とても良く、楽しめました。団員さんたちが本当にいい。なんというか、こうして舞台にたてる、その一期一会を感じながらの芝居。気迫もあるし、とにかく共感できる。応援したくなるのです。プロの方なので、ある部分、段取りでやれないこともない、そういうシーンもあります。ただ、生の怖さは、どこで手を抜いているかがわかるところ。もしか型が完璧でも、セリフと表情とムードからなんとなく、わかります。慣れの怖さもあるでしょう。ところが、今回の舞台には、それを感じませんでした。出演人数も多くないので、二役を兼ねたり、戦いのシーンでも敵にも味方にもなったり…。役者さんたちは、息もつけないハードさです。この激しさをまま、気持ちに保って、皆さんが舞台にたっている、本当に気持ちがよくて、ファンになりました。歌劇団を存続していく大変さもその必死の舞台に反映されているのでしょう。そんなことはもちろん、微塵も感じない舞台ですが、構成、脚本もよく、お話としてもよく出来ていました。主役の幸村を演じた悠浦あやとの凜々しさとスレンダーな体軀、霧隠才蔵役の楊琳の力強くコミカルな演技、この対称的なスターを主軸に、うまく舞台が回っていました。

帰りに、お客さんの声を注意して聞いていると「久しぶりに見たけど楽しかったわ~。」小学生の子が「面白かった!」と皆、とても好意的な感想でした。こうした、ドラマの構造をしっかりもった歌劇を、頑張ってこれからも作ってほしいなと思いました。頑張れ、OSK!

②2/25 ショウテンガイエイト 2017 於…コムズギャレ(もちいどの商店街内)

「ショウテンガイエイト」というのは、「超時空地域活性化演劇」とあるように、毎年、商店街共同組合の協力を得て、これまでは天平衣装を着たキャストが、商店を巡っていたり、同時にステージをしたりといった企画のようでしたが、今回は、演劇と商店街の長の方たちのトークというイベントで、芝居のみ見ました。スタッフ、キャスト共に、奈良で活動する、主に小劇場系の皆さんが関わっています。(奈良は芝居人口も少ないので、こっちを見にいってもあっちを見にいっても同じ顔ぶれに出会います。今回の舞台の音響さんは、奈良の音のシーンではかかせない、SOUND1の松尾謙さん。前登志夫ラジオ番組でもお世話になりました。)

さて、作、演出は、新居達也くん。彼の芝居は「奈良演劇祭」で審査委員を四年間した時に初めて見て、これまで三本は見ていると思いますが、ある種の叙情感があり、「演劇」的なものを感じる作品スタイルです。今回のドラマは、商店街に天平時代からやってきた天平人が来て盛り上げるという、まるきりリアリティのない話ですが、主人公に地元に住む姉妹を核にすえていて、そちらがあるので、形になったと思います。ただ、姉妹たちが商店街の良さを述べる時に、興福寺の鐘と、商店街の亡くなったおばあさんの思い出がイメージの核になるように、繰り返されるのですが、この鐘と、人の思い出が、なんとなくのムード、を醸し出す「記号」になってしまって、それが残念でした。正直、商店街のことを本当に書くのなら、ものすごくいろんな問題やテーマが複雑に絡んでいるので、良いところばかりが芝居でいえなくなります。そうなると、ぎりぎりの持って行き方としては、新居くんのやり方も、あるのかもしれない…が、それを演劇でとなると、どうなのか?というところです。「小劇場」ならではの小回りの良さと一般参加は良しとして、「演劇」をツールとして使うことの意味は何か、そんなことを考えながら見ました。姉役の伊東由希子がセリフの叙情を体現できる役者として注目。

後、何より良かったのは、商店街の皆さんが、スタッフとして、会場の入り口で、いろんな方にチラシをまき、声をかけていたこと、私は、ここが一番感じたところです。応援してくれる人の有り難さ。地元とはそういう、志の集まりが形になる時、何物かが残ると思います。

③4/13 奈良県立大学演劇同好会 ○スイ(エンスイ) 「ら翔門」 於…奈良県立大多目的ホール

3月にパネラーとして伺い、その折に案内を受けて、見にいきました。新入生歓迎公演ですが、オリジナル。中味はさておいて、「オリジナル」はえらいです。ストーリーは

いろんな理由で亡くなった3人、若い男女と高校生が、門にいるという設定。この「門」は開いたら、生き返られるが、それは人によるようで、基本、あの世に行くまでの間にある空間が「門」という設定。なので例えば、脳死だが死んではいない場合、この「門」に長くとどまることになる、といった設定。照明、音響、美術…手作りで、ああ、こうして学生の時はああだこうだ言いながら、物作りしたのだ、と急に三十年前に時間が戻りました。つまり、全く変わっていない、物を作り、舞台にあげるという、そもそものアナログでシンプルな作業が、その下手な部分も隠すこともなく、舞台にあり、それが私には良かったのです。今の大学生は、処世術にたけ、早い時期から物がわかったような顔をして、世間に出なければなりません。けれど、そんなもの、本来はそれぞれで、そうした世間の「規格」にはめられることへの疑問を「演劇」から考えたはずです。構成や結末の甘さはありますが、現代の若者ならでは葛藤と真摯さを脚本に見ました。はしゃいでパワフルな若者もいれば、立ち止まり考える若者もいる。後者の若者を応援したい気がした、そんな舞台でした。芝居のタイトル「ら翔門」はもちろん、芥川龍之介の「羅生門」から。演劇のあり方が、文学から離れ、お祭りのイベントやダンス化する中で、こうした本来の「文字」からのアプローチを、奈良の学生が意識しているというのは、中々、ステキなことだと思いました。「ノリ」ではないところで、言葉から思考する地道な作業こそ戯曲。もちろん、言葉がない演劇はありですが、それを作る時にも「言葉」で思考したゆえの結果でしょう。

先のOSKの京マチ子出演の「羅生門」。そして学生さんたちの「ら翔門」。芥川にはまっていた10代は、つくづく、ムードで読んでいたと思うので、今、読んだらまた違って面白いだろうなと、そんな気持ちになった観劇でした。

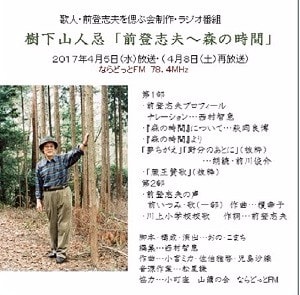

CDジャケット

CDジャケット 奈良町にぎわいの家・蔵展示「前登志夫~森の風景展(終了)

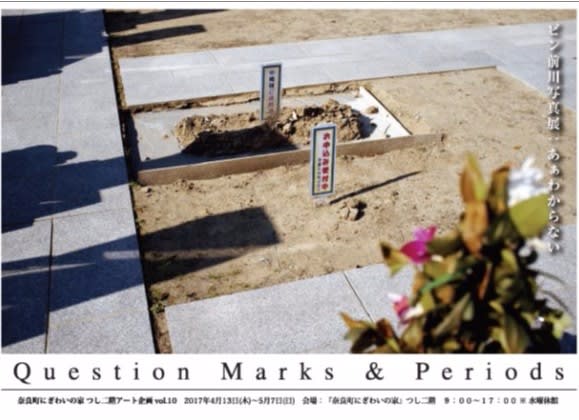

奈良町にぎわいの家・蔵展示「前登志夫~森の風景展(終了) ピン前川 奈良町にぎわいの家・つし2階展示 4/13~

ピン前川 奈良町にぎわいの家・つし2階展示 4/13~