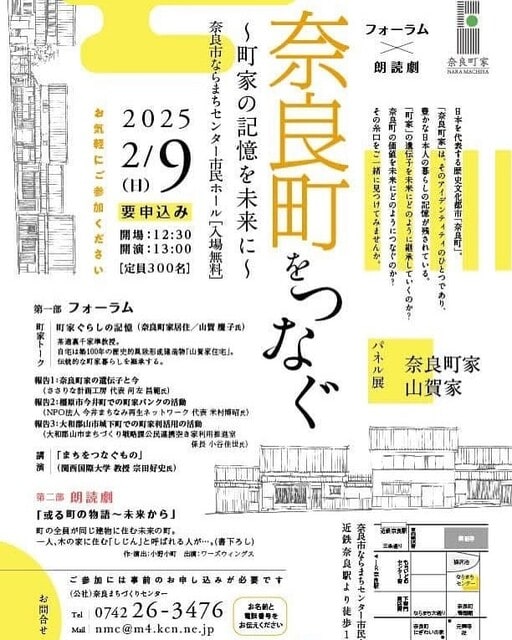

ならまちセンター市民ホールで開催された、フォーラム×朗読劇「奈良町をつなぐ〜町家の記憶を未来に」で朗読劇を披露しました。フォーラムの第一部は、町家で実際暮らしている方のトークや、町づくりに関わる皆さんからの報告と提言、そして、宗田好史先生(関西国際大学教授)の講演「まちをつなぐもの」と、充実したものでした。それを受けての舞台公演です

これまで、奈良町にぎわいの家を企画運営するようになってから、奈良町の歴史や文化遺産をテーマに、市民参加の朗読劇を書く機会に恵まれ、奈良町の100年を町家が語るというファンタジー「町家よ語れ」、奈良が創業のテイチクレコードの社史からおこした「テイチクうたものがたり」、元興寺の鬼伝説からの「おにはうちものがたり」ほか、朗読劇にしてきました。これらは、私なりの視点も入りますが、歴史的な資料や社史があり、それをふまえての脚本になります。

町に関わる劇を作る時は、小町座のように自分の世界を自在に表現することとは別のファクターが加わります。それは、自分が住む町のことであり、演劇鑑賞の機会もそれほどない皆さんが見てくださるということ、この二つが大事になってきます。年を経たおかげで、この二つを考えながら書くスタイルが自分の中に出来てきました。

一方、今回の「或る町の物語」は完全オリジナルの戯曲となりました。唯一、モチーフとなったのが、短歌の師、前登志夫の短歌です。「夕闇に紛れて村に近づけば盗賊のごとくわれは華やぐ」 (『子午線の繭』1964)

今回のイベントのテーマは「未来」。温暖化に資源の枯渇、戦争は続き、時代が逆行するようなニュースを日々、耳にします。書き手としてはどうしても「未来はこのまま進むと危うい」という実感しか持てず…。いや、だからこその、舞台であり、文化系の踏ん張りどころ!と思うのですが。今回の作品は、過去を振り返るものでなく、「未来」なので、核となる資料もテキストもありません。そこで、前先生の「歌」が響いてきました。「夕闇に紛れて村に近づけば盗賊のごとくわれは華やぐ」この歌の「村」は「町」であり、未来の私たちの「夕闇」と「華やぎ」は何だろうと考えたのです。

「或る町の物語〜未来から」のあらすじは、木の家、町家が消え、町の全員が大きな共同住宅に全員、同じ生活スタイルで住み、朽ちた町家は危険なので壊されてしまう未来。ところが「しじん」と呼ばれる者が、ただ一人「町家」に住んでいるので、それをやめさせ、安心安全な共同の場に住まわせるとなります。その役目を任されたのが少女。少女は亡くなった父の遺品の中の古い本をみつけ、その中にある歌、「夕闇に紛れて村に近づけば盗賊のごとくわれは華やぐ」をみつけ、なんとなく声にすると…不思議な気持ちになっていきます。そして、古い詩を知っている「しじん」(詩人)のもとに通うようになって…。

こんな内容が、一体、町家のフォーラムの何と交わっていくのか…は、見てくださった方しかわからないのですが、そこに関しては、いつも温かく見守り、サポートしてくださる、天理大学の杉山晋平先生からいただいた、以下の感想に助けていただくとします。

最後の夕陽のシーン、本当に感動的でした。

姉弟、しじん、旅人が出会い、つながり、木の家が直され、町家に新たな息吹がふきこまれていく。

終盤で挿入される「町家よ語れ」の詩にじっくり耳を傾けると、あぁ、そうだったのかとも気づかされます。

長い時間をかけて自然が木を育て、その木が立ち、暮らしと重なり合って町家になっていく。

時代が移ろい、暮らしも変わっていく中で、木の家で人と人とが出会い、つながることで、町家は呼吸し続け、時に生まれ変わっていく。

翻って、旅人の力を借りて木の家を直していく姉弟には、そのことを通じて自分たちの暮らしを取り戻す姿が表現されていたように感じました。

姉が詩を読み終えた後、それぞれが自らの足で立ち上がり、みんなで西の夕陽をまなざす姿には胸にせまるものがありました。

山の木が立ち、町家が立ち直り、人が立ちあがる。<自然ー町家ー人>の関係性、その普遍性をたっぷり考えさせられました。

また、小野さんの脚本、今回の公演が、前先生の歌と対話的に進むと言いましょうか、物語が進むにつれて歌の言葉がどんどん脈打っていくようで、それが情景と合わさってすごく感動しました。

「<町家>のことを考える、残していく、未来につなぐ、ということは、<自然>と<人の暮らし>とのかかわりの中でそれを考えるということだ。」というメッセージが強くそこに表現されていたように思います。

優れた批評によって、作品が新たに生き返るような言葉をいただきました。書き手としては、感謝しかありません。ありがとうございました。

さて、ここからは、キャストチームの話になります。今回、冒頭の町の住人を演じたのは、指導する朗読チーム「言の葉の羽」の四人。デストピア風で、かつ、人間的でない空気感たっぷりな人物を演じることは、とても難しかったようです。例えば、私は「人間の個別の声でなく、大多数が集まった時の、根拠のない自信と威圧感。なので、「記号」のような感触。しかし、ロボット的な発声では困る」とイメージを伝えます。キャストの良さやキャラクターが出たらダメと言われ、かといって、全員同じようなAI的なアナウンスでもない。そんな読みはしたことがないので、最後まで大変でした。冒頭部なので、ここが固まらないと、未来世界の感触が出ません。しかし、本番は一番、そんな難しい世界に近づいた芝居でした。どれだけ頑張ったかと思います。そして、後半、メンバーは「旅人」という、前半とは全く違うキャラクターで再登場します。こちらは、それぞれの個性全開で明るく生き生きと演じてくれました。またホール初舞台の弟役は、パワフルでとてもよかったと感想が届いています。

そして、物語の核である、詩人と少女。小町座で鍛えた二人ですので、さすがの安定感でした。詩人の西村智恵は、ほとんど顔が隠れている中、声と雰囲気で畏怖されるような雰囲気と、一方でユーモアと、性別不明のこちらも、抽象的な詩人をよく演じてくれました。

キャストの皆さんは、私が忙しく稽古も回数できないので、自主稽古を頑張ったと聞いています。キャストにしてみたら「…これ…朗読劇だったよね…。」いつのまにか、演劇になっていることに、「???」だったことでしょう。「台本、離してやってるよねぇ…。」…すみません。本当にその通りです…。

最後に、一部で講演された宗田好史先生からの言葉を。「(講演内容を事前に)打ちあわせもしていないのに、いろいろと重なるお芝居になりましたね。」

以下、舞台写真です。ご覧ください。(撮影…河村牧子)

未来の町は住民全員が共に同じ建物に住む世界…。

壊れた町家に一人住む詩人のもとに少女が。

父が残した「本」に夕日の歌を見つけた少女は詩人のもとへ。

夕闇に紛れて村に近づけば盗賊のごとくわれは華やぐ(前登志夫)

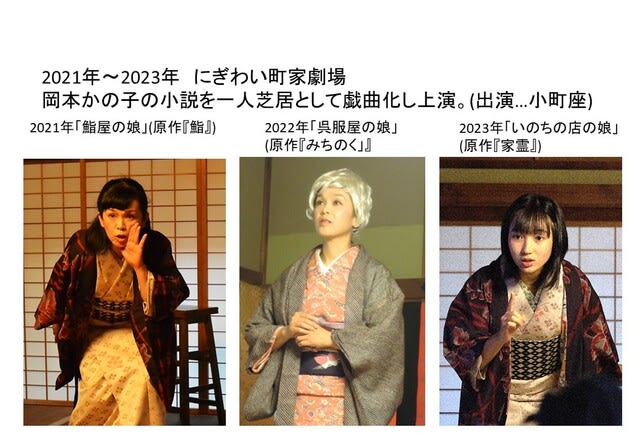

これまで、奈良町にぎわいの家を企画運営するようになってから、奈良町の歴史や文化遺産をテーマに、市民参加の朗読劇を書く機会に恵まれ、奈良町の100年を町家が語るというファンタジー「町家よ語れ」、奈良が創業のテイチクレコードの社史からおこした「テイチクうたものがたり」、元興寺の鬼伝説からの「おにはうちものがたり」ほか、朗読劇にしてきました。これらは、私なりの視点も入りますが、歴史的な資料や社史があり、それをふまえての脚本になります。

町に関わる劇を作る時は、小町座のように自分の世界を自在に表現することとは別のファクターが加わります。それは、自分が住む町のことであり、演劇鑑賞の機会もそれほどない皆さんが見てくださるということ、この二つが大事になってきます。年を経たおかげで、この二つを考えながら書くスタイルが自分の中に出来てきました。

一方、今回の「或る町の物語」は完全オリジナルの戯曲となりました。唯一、モチーフとなったのが、短歌の師、前登志夫の短歌です。「夕闇に紛れて村に近づけば盗賊のごとくわれは華やぐ」 (『子午線の繭』1964)

今回のイベントのテーマは「未来」。温暖化に資源の枯渇、戦争は続き、時代が逆行するようなニュースを日々、耳にします。書き手としてはどうしても「未来はこのまま進むと危うい」という実感しか持てず…。いや、だからこその、舞台であり、文化系の踏ん張りどころ!と思うのですが。今回の作品は、過去を振り返るものでなく、「未来」なので、核となる資料もテキストもありません。そこで、前先生の「歌」が響いてきました。「夕闇に紛れて村に近づけば盗賊のごとくわれは華やぐ」この歌の「村」は「町」であり、未来の私たちの「夕闇」と「華やぎ」は何だろうと考えたのです。

「或る町の物語〜未来から」のあらすじは、木の家、町家が消え、町の全員が大きな共同住宅に全員、同じ生活スタイルで住み、朽ちた町家は危険なので壊されてしまう未来。ところが「しじん」と呼ばれる者が、ただ一人「町家」に住んでいるので、それをやめさせ、安心安全な共同の場に住まわせるとなります。その役目を任されたのが少女。少女は亡くなった父の遺品の中の古い本をみつけ、その中にある歌、「夕闇に紛れて村に近づけば盗賊のごとくわれは華やぐ」をみつけ、なんとなく声にすると…不思議な気持ちになっていきます。そして、古い詩を知っている「しじん」(詩人)のもとに通うようになって…。

こんな内容が、一体、町家のフォーラムの何と交わっていくのか…は、見てくださった方しかわからないのですが、そこに関しては、いつも温かく見守り、サポートしてくださる、天理大学の杉山晋平先生からいただいた、以下の感想に助けていただくとします。

最後の夕陽のシーン、本当に感動的でした。

姉弟、しじん、旅人が出会い、つながり、木の家が直され、町家に新たな息吹がふきこまれていく。

終盤で挿入される「町家よ語れ」の詩にじっくり耳を傾けると、あぁ、そうだったのかとも気づかされます。

長い時間をかけて自然が木を育て、その木が立ち、暮らしと重なり合って町家になっていく。

時代が移ろい、暮らしも変わっていく中で、木の家で人と人とが出会い、つながることで、町家は呼吸し続け、時に生まれ変わっていく。

翻って、旅人の力を借りて木の家を直していく姉弟には、そのことを通じて自分たちの暮らしを取り戻す姿が表現されていたように感じました。

姉が詩を読み終えた後、それぞれが自らの足で立ち上がり、みんなで西の夕陽をまなざす姿には胸にせまるものがありました。

山の木が立ち、町家が立ち直り、人が立ちあがる。<自然ー町家ー人>の関係性、その普遍性をたっぷり考えさせられました。

また、小野さんの脚本、今回の公演が、前先生の歌と対話的に進むと言いましょうか、物語が進むにつれて歌の言葉がどんどん脈打っていくようで、それが情景と合わさってすごく感動しました。

「<町家>のことを考える、残していく、未来につなぐ、ということは、<自然>と<人の暮らし>とのかかわりの中でそれを考えるということだ。」というメッセージが強くそこに表現されていたように思います。

優れた批評によって、作品が新たに生き返るような言葉をいただきました。書き手としては、感謝しかありません。ありがとうございました。

さて、ここからは、キャストチームの話になります。今回、冒頭の町の住人を演じたのは、指導する朗読チーム「言の葉の羽」の四人。デストピア風で、かつ、人間的でない空気感たっぷりな人物を演じることは、とても難しかったようです。例えば、私は「人間の個別の声でなく、大多数が集まった時の、根拠のない自信と威圧感。なので、「記号」のような感触。しかし、ロボット的な発声では困る」とイメージを伝えます。キャストの良さやキャラクターが出たらダメと言われ、かといって、全員同じようなAI的なアナウンスでもない。そんな読みはしたことがないので、最後まで大変でした。冒頭部なので、ここが固まらないと、未来世界の感触が出ません。しかし、本番は一番、そんな難しい世界に近づいた芝居でした。どれだけ頑張ったかと思います。そして、後半、メンバーは「旅人」という、前半とは全く違うキャラクターで再登場します。こちらは、それぞれの個性全開で明るく生き生きと演じてくれました。またホール初舞台の弟役は、パワフルでとてもよかったと感想が届いています。

そして、物語の核である、詩人と少女。小町座で鍛えた二人ですので、さすがの安定感でした。詩人の西村智恵は、ほとんど顔が隠れている中、声と雰囲気で畏怖されるような雰囲気と、一方でユーモアと、性別不明のこちらも、抽象的な詩人をよく演じてくれました。

キャストの皆さんは、私が忙しく稽古も回数できないので、自主稽古を頑張ったと聞いています。キャストにしてみたら「…これ…朗読劇だったよね…。」いつのまにか、演劇になっていることに、「???」だったことでしょう。「台本、離してやってるよねぇ…。」…すみません。本当にその通りです…。

最後に、一部で講演された宗田好史先生からの言葉を。「(講演内容を事前に)打ちあわせもしていないのに、いろいろと重なるお芝居になりましたね。」

以下、舞台写真です。ご覧ください。(撮影…河村牧子)

未来の町は住民全員が共に同じ建物に住む世界…。

壊れた町家に一人住む詩人のもとに少女が。

父が残した「本」に夕日の歌を見つけた少女は詩人のもとへ。

夕闇に紛れて村に近づけば盗賊のごとくわれは華やぐ(前登志夫)

「花しまい」

「花しまい」