山行年月日:2018年10月21日(日)、静穏、快晴

参加者:G.G.他8人(計9名)

アクセス:各務原7:00→(一般道、高速)→9:00朝明渓谷P/走行距離≒85 km(片道)

沿面距離≒11 km/所要時間≒5:30(昼食、休憩時間などを含む)/累積標高≒760 m

コースタイム:P 9:08→11:50上高地、昼食12:30→13:30根の平峠13:40→14:38 P

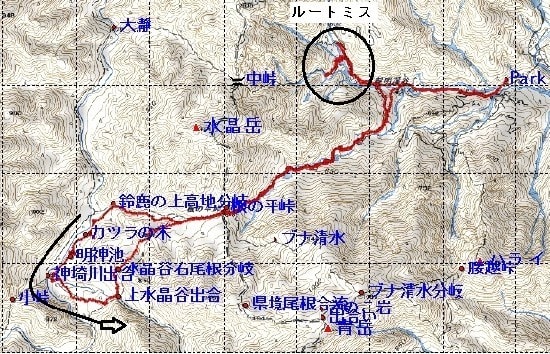

GPSトラック図:

始めに、標識がなく左折地点を見落とし中峠方面へ300m位行き過ぎてしまい、30分位の時間ロスを犯してしまった。以降、上高地入り口まで1本道で迷うことは無かろう。上高地入り口には標識がなく、僅かな赤テープがあるだけであるからGPSなどで確認するのが望ましい。上高地ではカツラの木から先は踏み跡が定かでないが川沿いに適当に進めば上水晶谷に出会うので、適当な所で渡渉すると登山道に上がれる。

左折し、間もなく千種街道に出会い、以降は千種街道を歩くことになるが標識完備で道迷いの心配はなかろう。

(1目盛り:500m)

GPSトラックの標高図:

標高差は350m位で、又、全体的に急傾斜箇所はなく、安全で身体的な負荷は低い。

山行リポート:

■朝明渓谷駐車場は残りのスペースが殆ど無いほどの混雑で驚く。最初に左折地点を見落とし30分ほどのロスをする失態を犯す。

途中、多くのテン泊ハイカーとすれ違う。聞けばイブネ・クラシでテン泊しての帰途で、口々に素晴らしかったと、話してくれた。

■根の平峠はイブネ・クラシからの大きなザックを担いだ若いハイカーで大賑わいであった。中には外国人ハイカーも混じっていた。

■お目当ての上高地のシンボル的存在であるカツラの大木はすぐに目に留まるので、容易に到着出来よう。 。

。

■カツラの木の周辺だけは明るい広場になっている。すぐそばに愛知川の清流が流れる絶好の休憩、テン泊スペースである。

■ここで、40分程マッタリと昼食を撮り、記念写真を撮影したりして過ごす。

■カツラの木から南西に進むと湿地帯があり、その奥に水溜りのような小さな池が見えた。多分これが明神池と言わるものであろう。押し並べて鈴鹿の山の池は水溜り程度のものが多い(例:御池岳)。

■明神池を過ぎ更に進むと上水晶谷に出会う。適当な箇所で渡渉してちょっと上がると登山道に出会う。左折し少し進むと標識があり、ここで千種街道に出会い以降、標識が完備していて道迷いの心配はない。

■上高地から1時間程で根の平峠に着き、少し休憩後、1時間程で駐車場に無事、予定通りに帰着した。

但し、当初予定ではブナ清水に立ち寄る予定であったが、最初にルートミスをし、時間をロスしたのでブナ清水は割愛した結果である。

雑 感:

■出だしに左折点を見落とすという失態を演じてしまい大いに反省している。

何事も最初が肝心である。

■本コースは登山というよりも散策、探訪の道と言った方が適切であろう。

■「鈴鹿の上高地」と呼ばれているが、景色、スケール、いずれをとっても比較にならない。

但し、比較的に険しい山が多く、賑やかな鈴鹿にあって、身近に、このような広々とした静寂の地があるのは貴重な存在であると言える。

■登山道の殆どの部分が嘗ては千種街道と呼ばれた古道で、織田信長や蓮如上人も通ったと思うと歴史の古さに感慨が湧く。

■出会ったハイカーが皆、イブネ・クラシは素晴らしいと語っていた。私も行きたい山のリストに追加しよう。