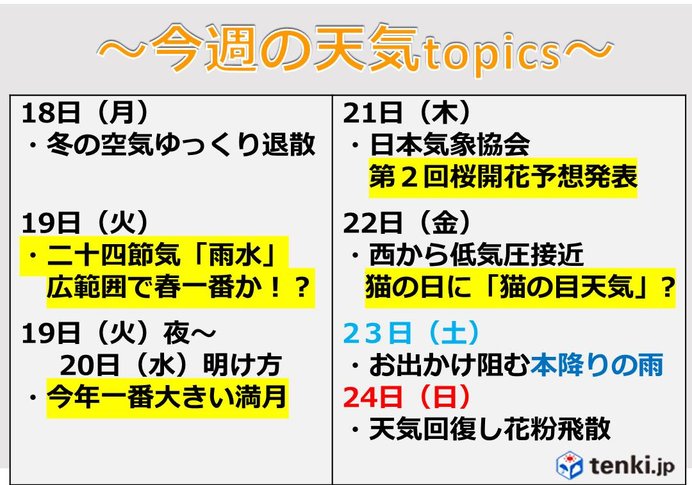

© Japan Business Press Co., Ltd. 提供 酸化ガリウムを用いたダイオード(出所:フロスフィア)。外から見たら普通の半導体に見えるが、圧倒的な高パフォーマンスを低コストで実現する画期的なものだ。

© Japan Business Press Co., Ltd. 提供 酸化ガリウムを用いたダイオード(出所:フロスフィア)。外から見たら普通の半導体に見えるが、圧倒的な高パフォーマンスを低コストで実現する画期的なものだ。

現在、電力制御を行うパワー半導体の世界では、シリコンより半導体物質としてのパフォーマンスが高い炭化ケイ素(SiC)や窒化ガリウム(GaN)を活用する開発が進み、成果を出している。

例えば、鉄道車両ではシリコンのパワー半導体用いたインバーターを、炭化ケイ素を用いたインバーターに交換することで、最大40%という画期的な省エネ効果を生む。

半導体関連の展示会に行けば、炭化ケイ素の半導体のための技術や炭化ケイ素のパワー半導体による実用例が並ぶ。

業界では、最新の技術である炭化ケイ素や窒化ガリウムの半導体の開発に必死になっている様子がうかがえるし、山手線の新型電車で採用されるなど、身近なところでも増えつつある。

将来的には、EVや家電などにこうした新型半導体が普及し、異次元の省エネや家電などの小型化を進めていくことが予想される。非常に夢がある。

しかし、炭化ケイ素や窒化ガリウムによって実現される新型半導体の開発成果を無にしかねない恐るべき技術を開発した企業が現れた。

京大初のベンチャー企業、フロスフィアだ。

これまで炭化ケイ素や窒化ガリウムの素子を作る開発をしてきた人たちが、本気で困ってしまうのではないかと心配になるほどだ。

フロスフィアは、廉価に酸化ガリウムの結晶を作る方法を開発した。この技術が、なぜ炭化ケイ素や窒化ガリウムの最新の成果を無にし得るほど、すごいのだろうか。

酸化ガリウムは圧倒的高性能

まず、酸化ガリウムは半導体としての性質が極めて良い。

炭化ケイ素や窒化ガリウムは、シリコンよりも半導体として優れているがゆえに画期的な省エネを実現している。しかし、酸化ガリウムの物性は、炭化ケイ素や窒化ガリウムを圧倒する。

シリコンに対する半導体物質の性能を現す数値として、バリガ性能指数がよく用いられている。この数値、シリコンが1、シリコンをしのぐ省エネを実現する炭化ケイ素が340、窒化ガリウムが870である。

それに対し、酸化ガリウムのバリガ性能指数は何と3444である。

シリコンの約3400倍、素晴らしい省エネ効果を実現している炭化ケイ素と比べても約100倍である。酸化ガリウムの性能は文句なしに圧倒的なのだ。

同じ性能の素子であれば、損失が少なく圧倒的省エネを実現でき、サイズも文字通り桁違いに小さく作ることができる。

例えば、フロスフィアは既に炭化ケイ素に比べ電気抵抗が86%減となるダイオードの開発に成功しているし、同社のウエブサイトにあるサイズ比較では100分の1近い面積になっている。

欠点克服で酸化ガリウム半導体に目処

しかし、これまで酸化ガリウムにも欠点があった。酸化ガリウムではP型半導体が作れなかったのだ。

半導体には、電子をわざと足りなくしたP型半導体と、電子をわざと余らせたN型半導体が存在する。

パワー半導体を用いたインバーターなどのパワーエレクトロニクス機器は、トランジスタとダイオードによって成り立つ。

ダイオードはN型半導体のみでも製造できるショットキーバリアダイオードがある一方、トランジスタにはどうしてもP型とN型の双方が必要である。

このため、酸化ガリウムではショットキーバリアダイオードしか作れないとされてきた。

もちろんそれだけでも省エネ効果は発揮できるが、これでは実力のすべてを出し切れない。

ところが、フロスフィアは酸化イリジウムを使ってP型層を作ることにも成功したのである。酸化ガリウムのトランジスタを作れるようになったのだ。

これで、酸化ガリウムを使ったパワーエレクトロニクス機器実現に向け、技術的な準備は整った。

本当にすごいのは低コスト

炭化ケイ素でも窒化ガリウムでも技術的課題はあるにしても、もっと問題なのはコストである。

両者とも、鉄道車両、高級サーバーの電源、人工衛星などコストが高くても採用可能な用途ではすでに大活躍している。

しかし、コストの厳しいハイブリッド車や低価格化が進む家電やデジタル機器では、炭化ケイ素や窒化ガリウムがいかに高パフォーマンスでも受け入れにくい。

コストは、新技術の前にいつも立ちはだかる壁、いや、新技術でなくてもものづくりに関わる人々全員が、日々、頭を悩ませ、胃を痛くするものづくり最大最強の敵である。

フロスフィアのすごいところは、新技術の多くが敗退する難敵、高コストをすでに克服してしまっていることである。

炭化ケイ素と窒化ガリウムのコストが高い理由は、密度の小さい気体から結晶を作っていることにある。

密度の小さいものからできてくるものは、当然、少ないので、時間がかかる。

シリコンが比較的安いのはシリコンを溶かした液体からそのまま結晶を作ることができるからだ。

しかし、シリコンの結晶でも、炭化ケイ素や窒化ガリウムに比べれば安いものの、普通の工業材料に比べれば高価である。

その理由は、シリコンは融点が高いため溶かすのに摂氏1500度もの高温が必要であることや、純度管理が非常に厳しいため、厳密に管理された清潔な環境が必要であることである。

液体からでき、温度が高くなく、超清潔な環境も不要であれば、安くできる。

フロスフィアのミストドライ法はまさにそうした製法である。

© Japan Business Press Co., Ltd. 提供 サファイア基板上に酸化ガリウムを成長させたもの(出所:フロスフィア)

© Japan Business Press Co., Ltd. 提供 サファイア基板上に酸化ガリウムを成長させたもの(出所:フロスフィア)

ミストドライ法は秘密の溶媒に酸化ガリウムを溶かし、酸化ガリウムと結晶構造が似たサファイア基板に霧状にして吹きつけて結晶を作る。

サファイア基板に降着する寸前に溶媒を乾燥させることで、基板の上に酸化ガリウムの結晶が成長する。

この溶液、常温で液体なもので、蒸発する温度も1500度どころか数百度にもならないものだという。さらに、結晶を作る環境は普通の空気中である。

いかにもコストが高そうな部分は何もないのである。結果として、面積を小さくできることも考慮すれば、シリコンと同等の価格で同じパフォーマンスの半導体を作れる見通しだそうだ。

すでに業界で高い評価

高価な炭化ケイ素や窒化ガリウムを上回るパフォーマンスの半導体を、酸化ガリウムでは安価なシリコンと同じコストで作れそうだ。

現在、炭化ケイ素や窒化ガリウムの半導体が開発競争の最中にあるが、こうした技術の登場で一気に陳腐化する可能性が出てきた。技術の競争は恐ろしい。

もちろん、酸化ガリウムの半導体は開発が始まってそう時間が経っているわけではなく、実際に製品化するための開発作業は今後も必要であろう。

炭化ケイ素や窒化ガリウムをすぐに世界から駆逐することはないので、炭化ケイ素や窒化ガリウムの関係者もしばらくは安心できる。

しかし、これまで言われていたように大電流のパワー半導体を炭化ケイ素、家電程度のパワー半導体は窒化ガリウムという住み分けで、将来のパワー半導体の世界が安定することはなさそうだ。

いずれかの時点で酸化ガリウムの半導体が普及することになるのではないか。

フロスフィアは小さい企業だが、すでにその将来性は高く評価されている。

圧倒的パフォーマンスの酸化ガリウム半導体を安く作れるフロスフィアの技術は、業界や技術の動向に通じていれば、容易にその価値を直感できるものだ。

この可能性は放置されるはずもなく、三菱重工やデンソーなどの大手企業も出資者に名を連ねる。デンソーとは車に搭載することを目指す共同開発も始めている。

こうした出資者の顔ぶれから酸化ガリウム半導体の将来性がうかがえるが、将来的にはハイブリッド車や鉄道車両の駆動に使われるだろうし、家庭内の家電やデジタル機器も動かしていくだろう。

電気のある場所に酸化ガリウム半導体ありという時代がそう遠くない将来実現しそうだ。

日本発のベンチャー企業が、その最先端を走っているということは、興奮させられることではないか。