原発災害 3密対策は棚上げ 被ばく回避と換気は両立困難

今朝の東京新聞1面トップ。てっきり18日決行される予定の「河井夫妻逮捕へ..」みたいな見出しかと思えば、これだった。

脱原発の東京新聞の面目躍如だ。

原発にもし万一のことが起こった場合、屋内避難がマストだが、コロナの三密対策と矛盾が起きてしまう。

明日何が起こるかわからない時代だからこそ、「原発はコロナ収束までは運転停止すべきだ」という、4月下旬に出した日本科学者会議のもっともな声明です。

そして何にせよ、原発は本当にリスクが多い発電方法だなとあらためて思った次第です。

以下、メモのために全文転載。

原発災害 3密対策は棚上げ 被ばく回避と換気は両立困難

東京新聞 2020年06月18日

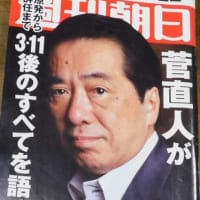

原発事故の際の避難計画や防護措置に新型コロナウイルスの「3密」対策が十分盛り込まれていないことが明らかになった。原子力防災担当の内閣府は「放射能防護と感染防止の両立を」と通知したが具体策は示さず、原発立地自治体の対策も実質的に空白の状態。放射能対策と感染防止を両立する手段は見いだせていない。ノーベル物理学賞受賞者の益川敏英氏(名古屋大学特別教授)が共同代表幹事を務める日本科学者会議は「コロナ収束まで運転停止を」との声明を出している。 (石川智規)

原発が重大事故を起こし放射性物質が放出された場合、原子力災害対策特別措置法にもとづき、原発から半径約5キロ圏内の住民は即時避難が求められ、30キロ圏内の近隣住民は屋内退避や避難が指示される。自家用車で避難できない住民は県や市町村が手配するバスで集団避難する。

関係者が特に頭を悩ますのは屋内退避のルールだ。内閣府は6月上旬に自治体に通知した「感染症流行下での防護措置の基本的な考え方」で、屋内退避の場合は「被ばく回避を優先する」と明記。「原則換気を行わない」とした。

だが、換気しなければ3密状態になる。学校の授業中などに事故が起きた場合、大勢の人が密閉空間での屋内退避となり、コロナ感染拡大の懸念が高まる。

現在国内では九州電力と関西電力の3原発5基が稼働する。九電の玄海原発を抱える佐賀県玄海町役場の担当者は「放射能対策と換気の兼ね合いは困難」と苦渋を隠さない。

バスによる避難でも、内閣府指針は「人との距離の確保やマスク着用、手指衛生」などを求めながら、座席間隔や消毒手法などは自治体任せだ。稼働中の関電の高浜、大飯(おおい)原発がある福井県の担当者は「手探りの部分が多い」と悩み、具体策は示せていない。佐賀県もバス事業者などを含めた検討会を開く予定は「まだない」(担当者)という。

一方、事故の際は緊急事態対策の拠点となる「オフサイトセンター」に国の原子力防災専門官や自衛隊、警察らが詰め、緊急対応に当たる決まり。放射性物質を防ぐため、ドアなどの密閉性を特に高めた「3密」状態の施設だ。

内閣府は「手洗いや離れて座るなどの対策は取るが、まず原子力事故の収束に全力を尽くすのが大事」として、施設の運用指針をコロナ向けに改正する考えは「ない」という。だが、東京電力福島第一原発事故のように事態収拾が難航し対応が長引けば、施設内で感染が拡大、事故対応自体が難航する可能性もある。

米ゼネラル・エレクトリック社出身の原子力コンサルタントの佐藤暁(さとし)氏は「本来両立が難しい3密対策と放射能防護策を自治体任せにし、具体策を講じない国の姿勢は問題」と批判。「新型コロナで原発の運転リスクは高まっている」と警鐘を鳴らす。

【解説】新型コロナで一段と高まる原発リスク

原発事故の際は、放射能被ばくを回避するための屋内退避が必須となる。放射能を入れない密閉空間の確保が求められるが、新型コロナの感染症対策では密閉は禁物。ジレンマを解く答えは見つからない。新型コロナがもたらす新たな日常は、原発の稼働リスクを一段と高めたといえる。

「原発災害避難訓練に参加したが、大規模避難はただでさえ難しい。感染拡大を防ぐのは不可能に近いのではないか」。

日本科学者会議メンバーの豊島耕一佐賀大名誉教授は指摘する。

原発は、放射能漏れを防ぐための過密な空間に、膨大な作業員が保守管理にあたる施設だ。事故時には応援要員でさらに人員は膨れ上がる。1人でも作業員が感染すれば、感染拡大を防ぐための自宅待機などで作業に大きな支障が生じる。

実際、稼働中の九州電力玄海原発では4月中旬、建設作業員が感染して約300人が一時、出勤停止となり、テロ対策施設の工事が中断。停止中の東京電力柏崎刈羽原発(新潟県柏崎市、刈羽村)でも工事業者が感染、約4000人が携わる安全対策工事の8割が2週間止まった。

炉心溶融(メルトダウン)など重大な原発事故で、対応要員に感染が広がり、収拾が遅れれば、地域ばかりか全国や海外までダメージを与えかねない。

東電福島第一原発事故では原発の信頼性が揺らぎ、建設費と管理費が、はね上がった。新型コロナ感染拡大は、原発の危険性を一段と増幅させ、原発再稼働を急ぐ安倍政権のエネルギー政策の正当性がさらに揺らいでいる。(石川智規)

日本科学者会議「コロナ収束まで原発停止を」

新型コロナ感染拡大下の原発のリスクに関しては日本科学者会議が4月下旬、「新型コロナ感染拡大中の今、原発の即時運転停止を求める」と題した声明を発表した。

声明は

「原子力施設がひとたび事故を起こせば放射性物質防護のために屋内退避が不可欠で『密室』をつくらねばならない。新型コロナ対応とは相反する条件となる」

と指摘。

「避難場所自体で感染爆発、修羅場となりかねない」

と警告した。

事故対応や日常の運行管理でも閉鎖空間で働く要員に感染者が発生すれば「勤務体制がたちどころに崩壊し緊急時対応体制や安全運転体制の崩壊につながりかねない」

としてリスク管理策は不可欠と主張。

「稼働中の原発の運転停止を求める」とした。

同会議は自然科学などの研究者らで構成する総合学術団体。共同代表幹事は、名古屋大素粒子宇宙起源研究所の益川敏英名誉所長(同大特別教授)と、昭和女子大の伊藤セツ名誉教授の2人。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

確かに、想像力があれば、放射能を避ける屋内退避の三密とその中で次々と起こる感染爆発。

原発誘致地域は田舎で高齢者が多いだろうから、感染した場合の「修羅場」の映像も映画にならなくても見えてくる・・・

今は、コロナによって、企業の経済活動もだいぶ縮小しているので、電力需要も減ってきているのではないかと思う。

以前、文科大臣が「身の丈」発言をして物議を醸したが、悪い意味ではなく、こういうときこそ良い意味で「身の丈」にあったエネルギー需給を考えてもいいのではないか。

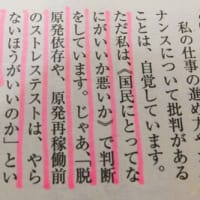

例によってモーニングショーの話で恐縮ですが、コメンテーターの玉川徹さんが言っていたことが、引っかかったので。

自分たちは、テレワークで仕事をしているけれど、テレワークできない人たちがいる。医療・介護、流通、食品メーカー、農業、交通、警察などで働く人たち。

こういう仕事は、社会のキーワークとして必要な仕事だけれど、もしかしたらテレワークですんでしまう仕事は本当に必要な仕事なのだろうか・・と。

テレワークでも必要とされていることはあるのだろうけれどこの機会に、本当の意味で働くと言うことをあらためて、考えてみてもいいのではないかって私も思ったので。

お金稼ぎのために働くのか、社会に必要とされているから、働くのか。

その仕事は世のため人のためになっているのか・・・。

生きていくのにお金は必要だっていうのはわかるから、こういう問いはいろいろ頭の中がぐるぐるになってしまうけど。

でも、もしかしたら本当はなくてもいいことをわざわざ、何かを破壊しながらエネルギーを使ってやってるんじゃないかって、そういう視点も、どこかに持っていたらいいなと思う。

たとえば原発で、収入は得られても、万が一の時の社会や環境に与えるリスク、迷惑が大きすぎること。だったらそれを動かすことで収入を得ることが本当に世の中の役に立つ仕事なのか?今は良くても、この先ずっと誇れる仕事であり続けられるのか、ということも頭の隅に入れておくといいなと思った。

★おまけ

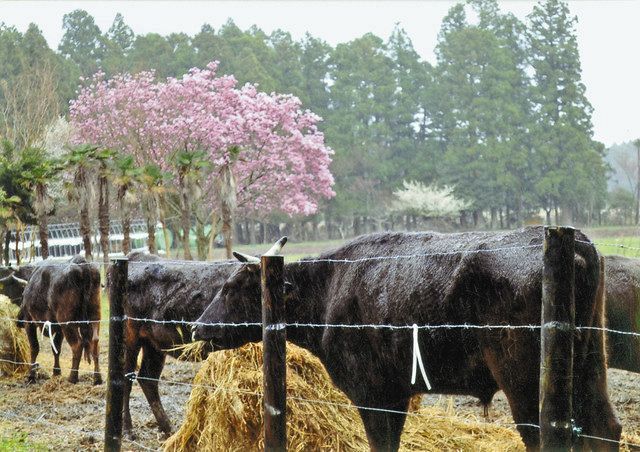

18日の東京新聞よりこちらの記事も、胸に迫る。原発事故が起これば被害に遭うのは人間だけではない。

<ふくしまの10年・牛に罪があるのか>(3) 生き抜いていた23頭:東京新聞 TOKYO Web

川内村に到着した翌日から坂本勝利(かつとし)さん(82)は友人と飼っていた牛に餌をやるため、富岡町の自宅に隠れて通った。だが避難先が川...

東京新聞 TOKYO Web

★しばらく以下の記事をトップ記事の次の記事に固定しております。よろしくお願いいたします。

未来はやさしい人たちに託される