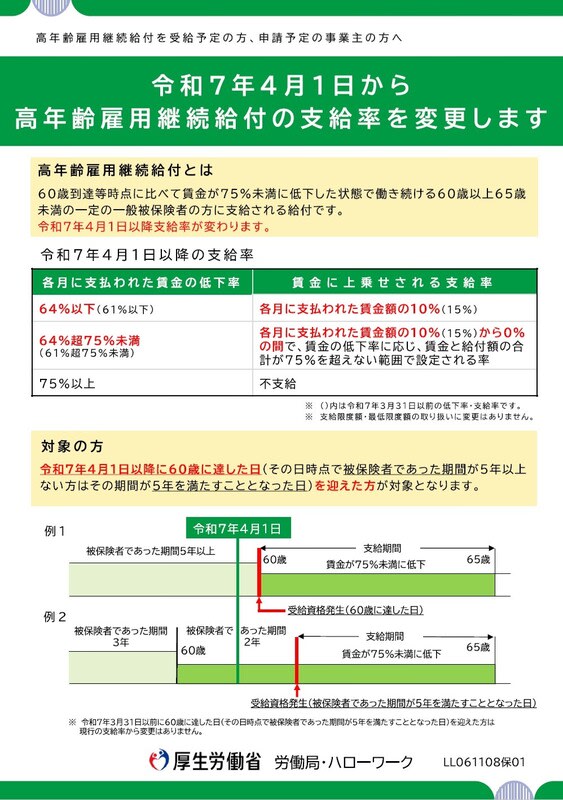

高年齢雇用継続給付は、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的とし、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度です。

このたび、「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)の施行により、令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変わりますので、お知らせします。

具体的には、60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が

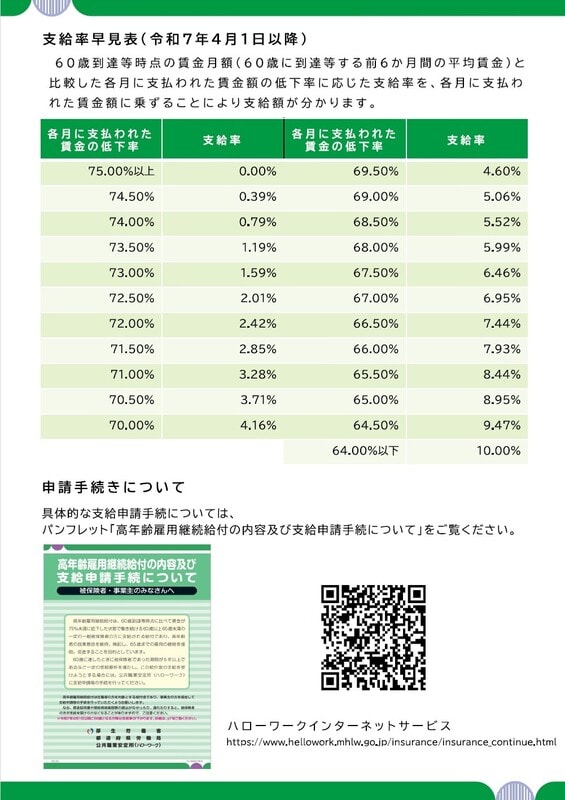

令和7年3月31日以前の方 ・・・ 各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給されます。

令和7年4月1日以降の方 ・・・ 各月に支払われた賃金の10%(変更後の支給率)を限度として支給されます。

昭和40年4月1日以降生まれの人が対象になるってことで、自分の同級生からや~😂

この制度見直しの「背景」としては、政府(岸田政権)は、

○2025年度には60 ~ 65 歳未満の労働者の継続雇用対象労働者の限定に関する経過措置が終了し、60 歳以上 65 歳未満の全ての労働者は希望すれば継続雇用制度の対象者となること。

○「働き方改革」による、いわゆる「同一労働同一賃金」によって、今後、高年齢労働者も含め、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保が求められていくこと。

よって、雇用継続給付としての高年齢雇用継続給付については、段階的に縮小することが適当である。

とした。

60歳以降、継続雇用や定年延長で、65歳までの雇用義務が、事業者に課せられているから、雇用形態はいろいろありつつも65歳までは、自分が希望すれば働ける。

ただし、60歳以降の賃金がどうなるのかは、会社によって大きく違う。

定年延長とは言いながら、60歳までの賃金引き上げのピッチが据え置かれていたり、下げられていたりという企業は少ないというのが自分の実感。

60歳定年再雇用では、1年毎の有期雇用になったりで、賃金自体を低い設定にされていたり、役職を降ろされていたりする企業が多い。

働き方改革によって、パート有期労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)となり、同一労働同一賃金の考え方が基本となったが、是正されているとはなかなか言えない状況であって、さらにそのパート有期法による同一同一は正社員と有期雇用のあいだのことであり、正社員と60歳以降の正社員では、これは適用されない。

ということでは、パート有期労働法改正によって受給できる人が減っているってのは確かながら、この「高年齢雇用継続給付」は、「公正な待遇の確保が求められている」だけであって、60歳前と60歳以降の賃金実態では実現性が足りないことゆえ、そこから漏れている労働者が多くあるならば、この制度はまだまだ必要であるはずなのに…。

厚生労働省の様々な審議会では、労働保険・社会保険において、支給や補助の見直しが進められているが、大枠としての理屈はそうやけど、その理屈からこぼれている少数者に対しての視点が足りないのではないかと思うことが多い。

自分も労働政策審議会職業安定分科会で「失業認定」について労側の打ち合わせでめっちゃ暴れたことがあったけど伝わらなかって、そのまま改定されたことがあって、「あななたち、失業したことないでしょ!」って叫んだことがあった。

第3号被保険者とか、高額療養費とか、令和7年度の雇用保険料でも、その他いろいろ、労働側の代表である連合が、データで見たらそうなんやけど、数では少数ながらも救ってあげなければならない根本的理由があるのに、そのことは放置したまま、なんでそんな主張するねんって怒りを覚えることが少なくない。

「一人でも泣いている人がいないように」。

自分はそのことを忘れることなく、労働運動・政策運動をこれからも実践していく❕(…が、声に対する扱いは小さいのが悲しい)