皆様こんばんは。

本日、第41期名人戦挑戦手合七番勝負第3局の1日目が行われました。

早速振り返っていきましょう。

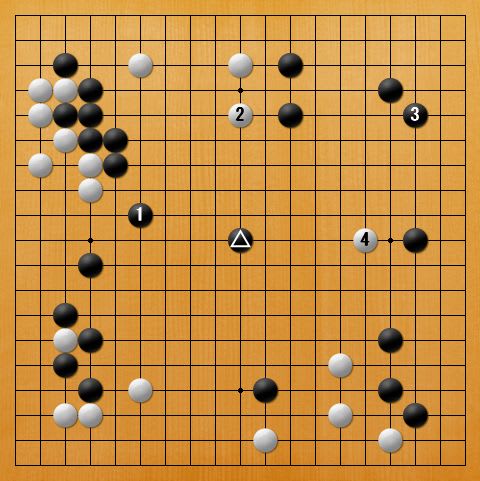

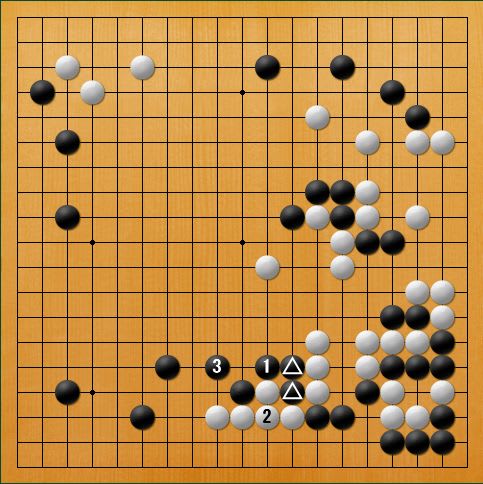

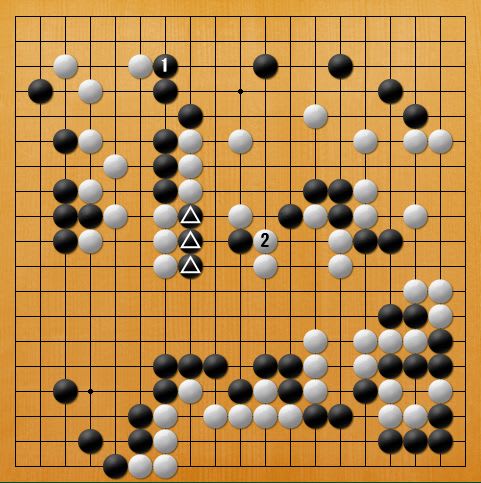

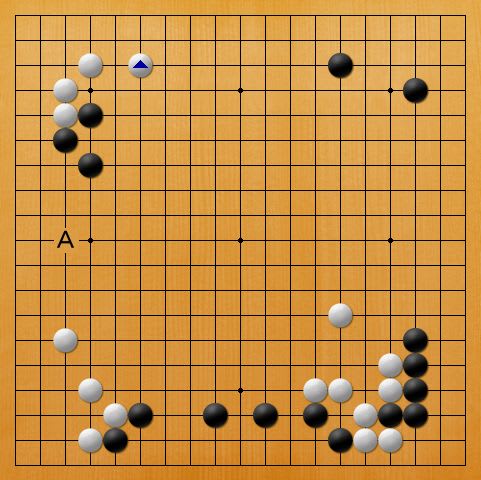

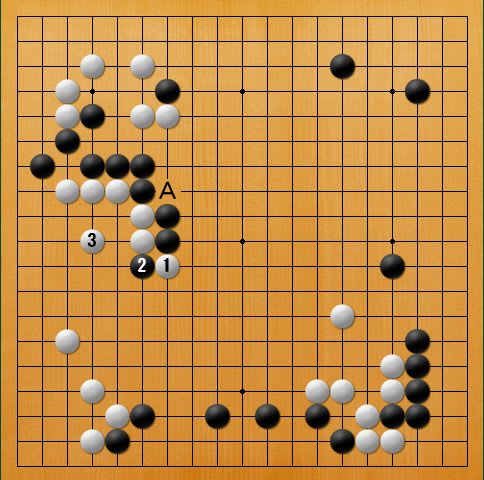

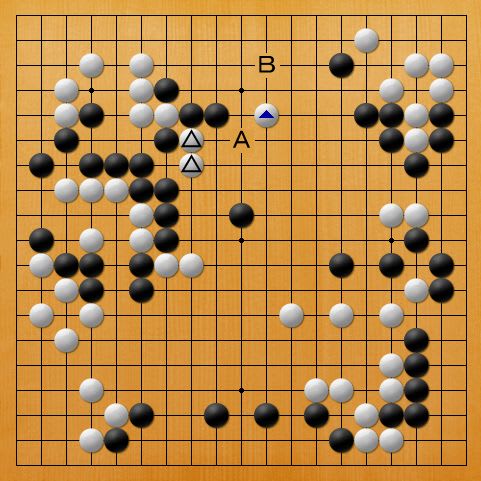

黒番の高尾挑戦者が白△を攻めて主導権を握ろうとした場面です。

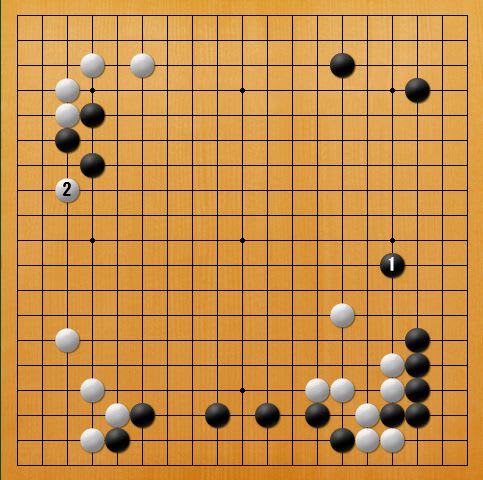

対する井山名人の白1が凄い!

逆に黒を攻めようとしています。

井山名人の気迫が表れた一手でしょう。

当然黒も怒って分断します。

序盤から乱戦が始まりました。

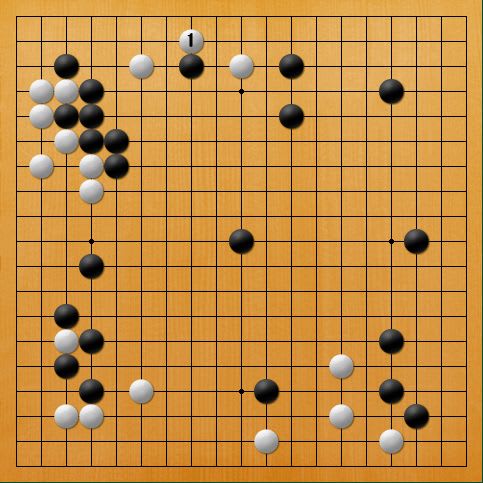

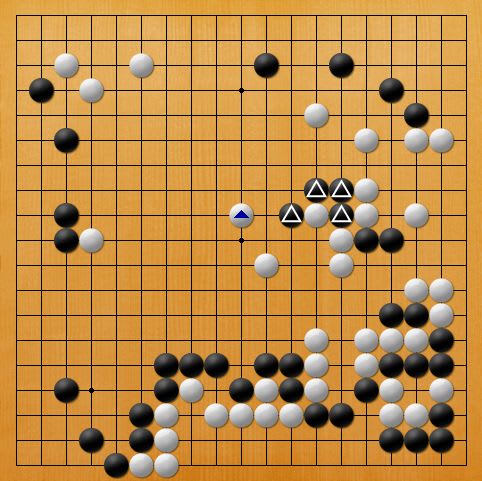

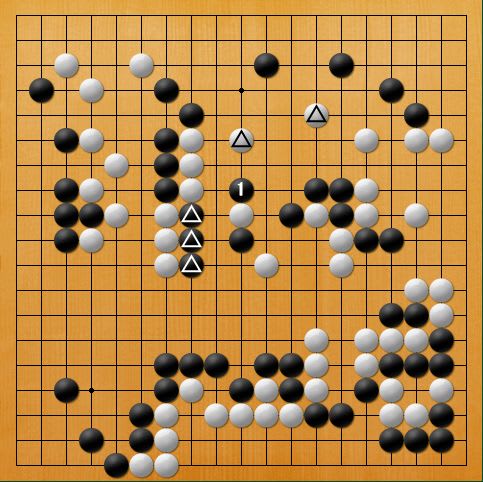

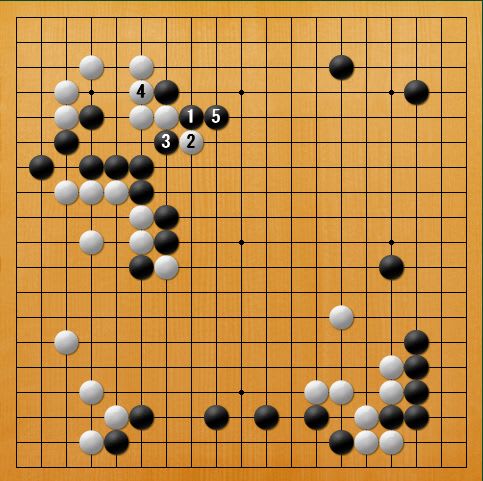

ここでの白1にもびっくりです。

白の弱い石が2つあるにも関わらず、離れた所に打つとは・・・

碁盤の見え方が違うとしか思えません。

対する黒の打ち方はプロなら第一感、白の形を崩して攻めています。

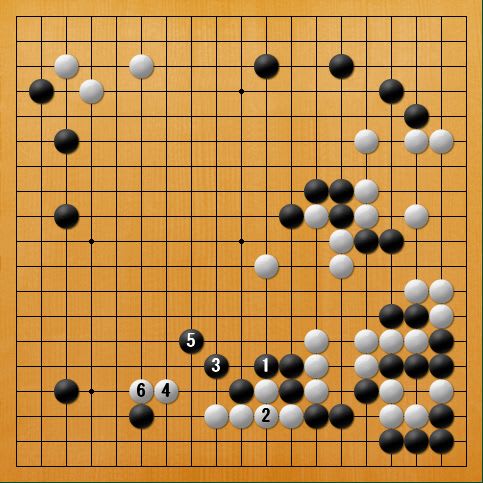

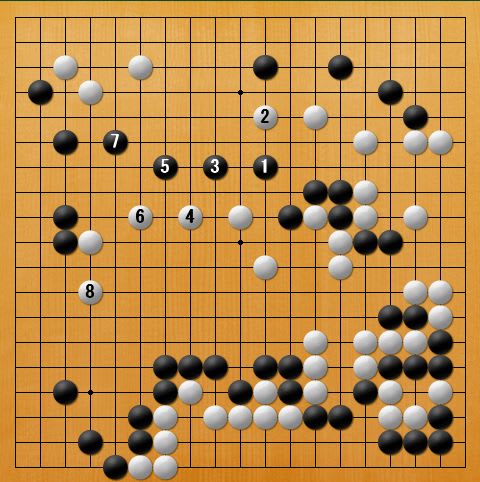

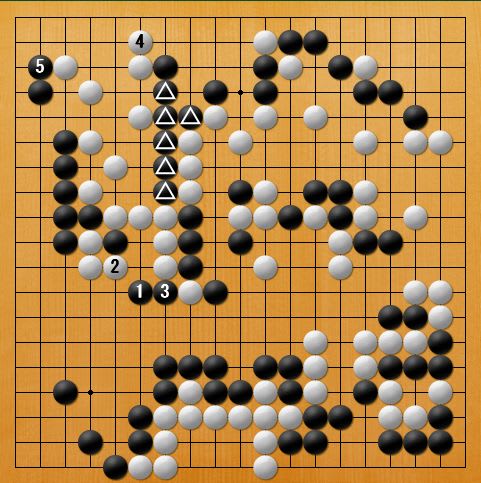

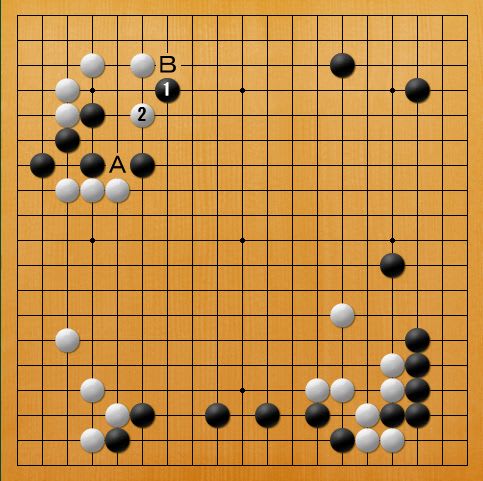

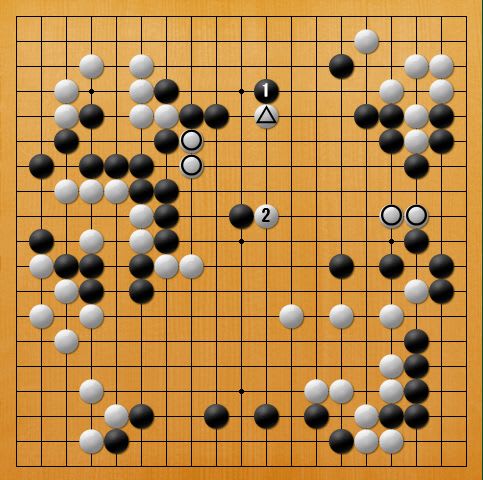

その後白1に対する黒2が、高尾挑戦者らしい重厚な一手です。

足が遅いようですが、白Aと受ければ黒BかCで下辺の白に襲いかかろうという事でしょう。

そこで白は1と下辺を備え、黒は中央を連打する事になりました。

そして黒6が強手です。

黒はシチョウが悪いのですが・・・

白1、3と逃げた時に黒4が「王手飛車」です。

黒AとB、どちらが成立しても終わりです。

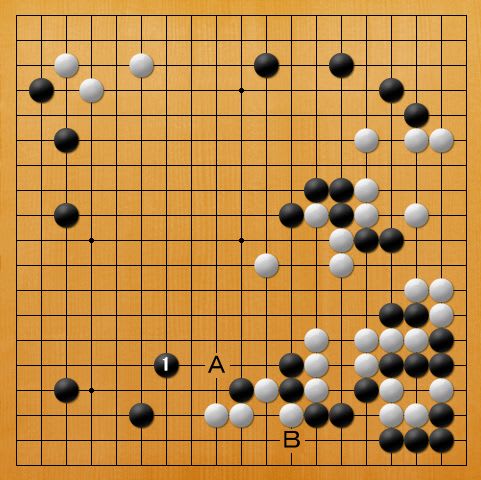

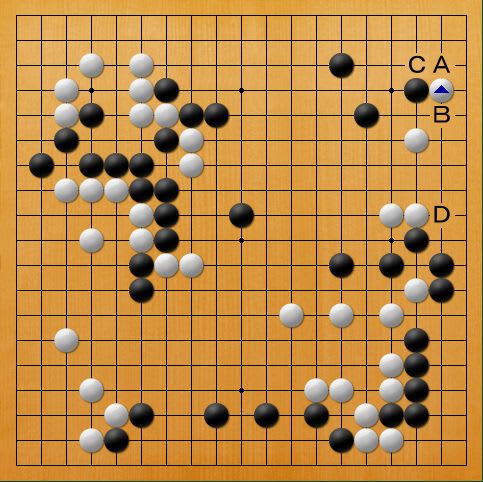

白困ったようですが・・・

白1、3が必死の凌ぎです。

上下両方を守って頑張りました。

しかし話はここで終わりません。

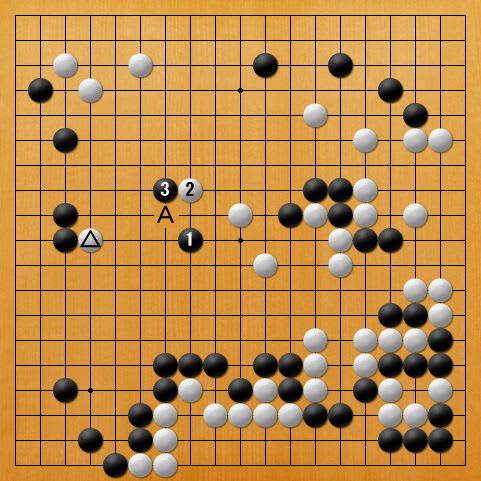

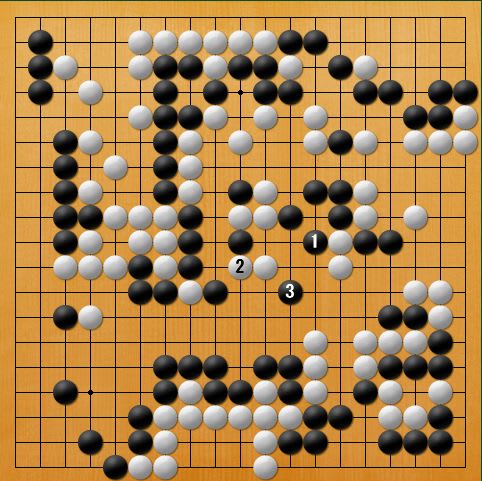

黒1が再び2つの狙いを見ています。

これに対して白は・・・

白1とまたしても必死の頑張り!

黒は白3に対してAと切りたいのですが、白Bからの反撃があります。

そこで黒は・・・

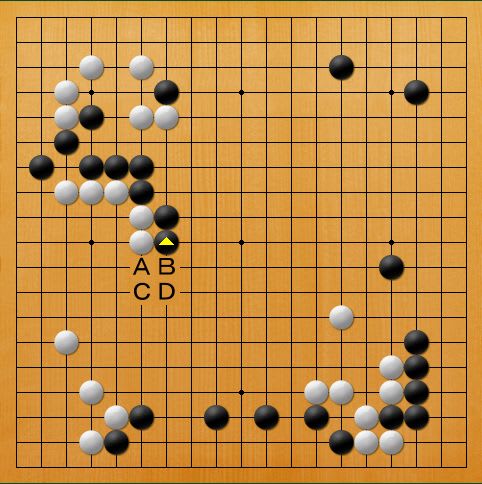

黒△が手筋です。

白Aと受けさせれば、白Bと出られてもシチョウで取られない形になります。

この黒△の次の白の手が封じ手となりました。

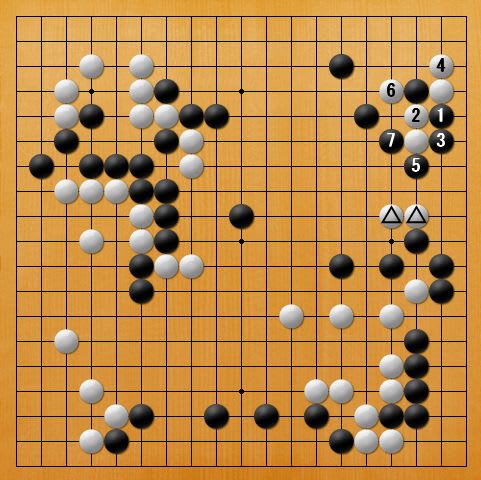

今どんな状況かというと・・・

黒には2つ狙いがあります。

黒1、3が1つ目で、次に白Aと打つと黒Bでまとめて取られるのでいけません。

白Bと逃げる事になりますが、白△が取られてしまいます。

もう1つが黒1、3で、白△を取る事ができます。

この両方を防ぐ手は・・・無いように見えます。

という事で封じ手は、仕方無く白△でしょうか。

中央は譲って長期戦を目指します。

並のプロの目には、白がかなり厳しい状況に見えますね。

井山名人が常人には見えない凄い作戦を用意しているかどうか?

2日目の展開に注目です!

本日、第41期名人戦挑戦手合七番勝負第3局の1日目が行われました。

早速振り返っていきましょう。

黒番の高尾挑戦者が白△を攻めて主導権を握ろうとした場面です。

対する井山名人の白1が凄い!

逆に黒を攻めようとしています。

井山名人の気迫が表れた一手でしょう。

当然黒も怒って分断します。

序盤から乱戦が始まりました。

ここでの白1にもびっくりです。

白の弱い石が2つあるにも関わらず、離れた所に打つとは・・・

碁盤の見え方が違うとしか思えません。

対する黒の打ち方はプロなら第一感、白の形を崩して攻めています。

その後白1に対する黒2が、高尾挑戦者らしい重厚な一手です。

足が遅いようですが、白Aと受ければ黒BかCで下辺の白に襲いかかろうという事でしょう。

そこで白は1と下辺を備え、黒は中央を連打する事になりました。

そして黒6が強手です。

黒はシチョウが悪いのですが・・・

白1、3と逃げた時に黒4が「王手飛車」です。

黒AとB、どちらが成立しても終わりです。

白困ったようですが・・・

白1、3が必死の凌ぎです。

上下両方を守って頑張りました。

しかし話はここで終わりません。

黒1が再び2つの狙いを見ています。

これに対して白は・・・

白1とまたしても必死の頑張り!

黒は白3に対してAと切りたいのですが、白Bからの反撃があります。

そこで黒は・・・

黒△が手筋です。

白Aと受けさせれば、白Bと出られてもシチョウで取られない形になります。

この黒△の次の白の手が封じ手となりました。

今どんな状況かというと・・・

黒には2つ狙いがあります。

黒1、3が1つ目で、次に白Aと打つと黒Bでまとめて取られるのでいけません。

白Bと逃げる事になりますが、白△が取られてしまいます。

もう1つが黒1、3で、白△を取る事ができます。

この両方を防ぐ手は・・・無いように見えます。

という事で封じ手は、仕方無く白△でしょうか。

中央は譲って長期戦を目指します。

並のプロの目には、白がかなり厳しい状況に見えますね。

井山名人が常人には見えない凄い作戦を用意しているかどうか?

2日目の展開に注目です!