奈良県御所市ごせ町センターにおいて、3月5日に「大塩平八郎手配書を読み中井家御所まちを巡るツアー」(歴史館あすか☆小山座主催)に参加しました。

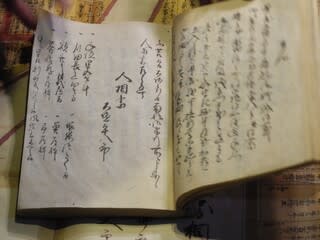

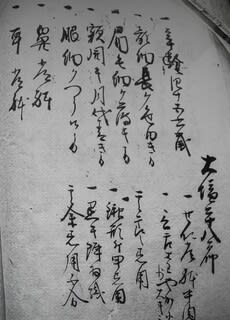

初めての古文書ツアーということでしたが、講座の先生のわかりやすい解説のもと、御所市において登録有形文化財(1792年の棟札)にも指定されている中井家に伝わる「大塩平八郎の乱」後の手配書を読みときました。

その後、ガイドさんによる古い町並みを散策しました。

途中「中井家」に立ち寄り江戸時代の御所町の公文書等を御当主により説明をうけました。

古い町並みが残る「御所まち」は、江戸の風情が残る陣屋町です。

関ヶ原の戦いの後、御所一万石の大名に取り立てられた桑山家により整備され、奈良中南部の中心地としてなっていきました。南北に流れる葛城川を挟んで「西御所」「東御所」という2つのエリアに分かれており、西御所は大和絣や菜種油づくりを営む家が並んだ商家の町として発展。対する東御所は、1546年に開山された「大和五ヶ所御坊」のひとつである「円照寺」を中心に、寺内町として栄えてきました。

250年以上前の検地絵図と見比べても、町割りや背割り下水などがほとんど変わらないほど当時の姿をよく残しており、国の登録有形文化財である「中井家住宅」を筆頭に、江戸から昭和初期に建てられた百数十軒もの町家が今も人々の生活の場として残っています。

今回の「大塩平八郎手配書を読み中井家御所まちを巡るツアー」は、とても充実していて、またこのような機会があれば参加したいと思いました!