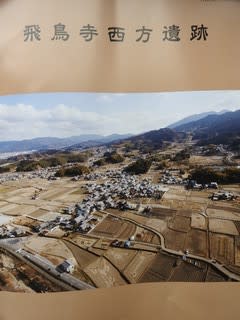

奈良県明日香村飛鳥において、2月25日に「飛鳥寺西方遺跡」の現地説明会が行われました。この遺跡は、今年で10年目の発掘調査で最後の現地説明会となりました。多くの方が、説明会に来られていました。

今回は、飛鳥寺西方遺跡「現地説明会2018」の様子を紹介したいと思います。

「日本書紀」では、645年の乙巳(いっし)の変を起こした中大兄皇子(後の天智天皇)と中臣鎌足が出会った場所とされています。672年の「壬申の乱」時には、兵士が駐屯しその後、蝦夷や隼人など辺境の民をもてなしたとの記述もあります。遺跡は飛鳥時代の広場で、過去の調査では飛鳥寺とその西側の飛鳥川に挟まれた南北200メートル、東西120メートルの範囲とされていました。しかし、昨年11月からの調査で、川側へ少なくとも21メートル延びる石組み溝が見つかり、広場の東西が140メートルを超えると判明しました。

大型建物跡は、柱は直径30センチ前後で建物の東西端は調査区外に延び、今回確認された以上に大きかったと考えられています。東西19.2メートル以上、南北4.8メートルの大型建物跡が確認されました。今回の調査と合わせ、広場では4棟の建物跡が確認されたことになりました。

「日本書紀」には、7世紀中ごろ以降飛鳥寺の西側で外交使節をもてなしたとあり、供宴施設だった可能性が高く広場の実態を解明する上で重要な発見だったようです。今回の調査で、広場は従来の想定からさらに西に広がったようです。

最後の発掘調査では、残念ながら槻の木(ケヤキ)の残存は発見されませんでしたが、この遺跡のどこかに眠っているのではと、ふと思いました。飛鳥は、面白い!