「あけまして、おめでとうございます!」

飛鳥に通って何度でも見たくなる「飛鳥の風景」等 を紹介したいと思っています。

どうぞ、よろしくお願いいたします!

2025年の最初の「泉飛鳥塾」は、「伎楽再現プロジェクト」です。

奈良県明日香村において、2021年にスタートした「伎楽再現プロジェクト」の一環で実施されたのが「明日香伎楽こども教室」です。

2024年に、体験プログラムを受うけた児童のうち「明日香村文化祭芸能大会」に出演を希望した児童が伎楽に挑戦しました。

2024年10月20日に明日香村中央公民館において、「明日香村文化祭芸能大会」が行われ、その中で明日香子ども伎楽教室による「技楽・飛鳥のミカン」が上演されました。内容やタイトルを自分たちで考えて演じられました。

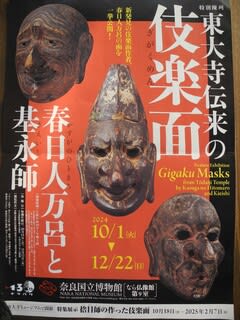

明日香村では、古の「伎楽(ぎがく)」を再現しようとする取組が始まっています。伎楽とは、仮面をつけた演者が音楽に合わせて舞う、無言の仮面劇です。日本では、最初に明日香村に伝えられたとされますが、いまではその伝統が途絶えてしまいました。

伎楽は、日本の伝統演劇のひとつです。

日本書紀によれば、612年、推古天皇の時代に中国南部の呉で学んだという百済人味摩之(みまし)を飛鳥の桜井に住まわせ少年たちに伎楽を教習させました。桜井の候補地のひとつに明日香村豊浦の地とされ、記念碑が建っています。明日香村が、伎楽発祥の地だったかもしれません。

奈良時代の大仏開眼供養(752年)でも上演され、正倉院には、その時使用された伎楽面と衣装が残され、他には法隆寺献納宝物として面が残ります。

伎楽は、飛鳥時代から奈良時代に寺院の法会でさかんに上演されましたが、鎌倉時代に至って次第に衰退し絶えました。

そこで、明日香村は伎楽の伝統を取り戻すため、村民への理解を深めるワークショップや小学校での体験授業などを行いながら、伎楽再現への第一歩を踏み出しました。

2024年には、明日香子ども伎楽教室による「技楽・飛鳥のミカン」の練習と共に、6月より伎楽面の作成を専門の先生による指導のもと、村の伎楽面の作成者の応募に応じた数名により作成が行われ、10月に行われた「明日香村文化祭芸能大会」に出品しました。

作成にあたっては、最初に専門の先生による説明がありました。

最初に行ったことは、紙で伎楽劇に出演する子ども達と一緒に呉女や迦楼羅を作成しました。

その後、専門の先生の指導のもと現代風の脱活乾漆造の手法を使って、本格的に伎楽面の作成にあたりました。

手順としては、粘土で原型をつくりその表面に各自が麻布を貼り固めたのちに、像内の粘土を除去して中空にするとともに、麻布の表面に本来は漆木屎を盛り付けて塑形するのですが、今回はボンドと小麦粉を混ぜたものを使用して作成しました。乾燥させた後に色付けして完成となります。約4ケ月 程かかりましたが、先生の指導のもと何とか完成することができました。

初めての伎楽面の作成でしたが、とても興味深く作成でき有意義な時間を過ごすことができました。

2025年は、実際に子ども達が被れるような本格的な伎楽面を作成したいと思っています!