いつも応援、ありがとうございます。

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

#持統天皇、百人一首の秘密?( ^)o(^ )(2024-12-17 )の記事に、いつも古典文学を教えていただいている新古今和歌集のjikan314様から持統天皇の歌に関して以下のようなとても勉強になるコメントを頂きました。ずっとお返事を考えていましたが、一応、分かった範囲で記事を作成しました。

持統天皇歌について

何時も拝見しております。先日は小生の愚問にお答え頂きありがとうございます。

持統天皇歌については、新古今和歌集歌なので、自説を申し上げます。

1 何時歌ったのか?

万葉学者は、明日香宮で歌ったとあるが、明日香宮からは、天の香具山は見えません。途中に、大伽藍の飛鳥寺、100mを越える五重塔があった大官寺があり、香久山はその寺院に遮られ見られない。

2 白妙

当時一般庶民が白い衣を着る事はなく、白妙とある以上、特別な衣装と言える。

3 衣干すてふ

時を支配する天皇が、山に洗濯物が干してあるから、夏が来たんだと宣言する自体可笑しな話。言霊信仰のある天皇が歌にする位、この洗濯が特別な物と考える方が自然。

4 洗濯の水

洗濯をするには、水が必要だが、香久山の西辺と北辺には池があったが、明日香側には池の存在が知られていない。

5 夏が来れば、次には田植

稲作の豊凶は、国を動かす程の重大な事柄であり、神に祈るしかない時代、神に献げる米を田植えする神田の五月女は、一定の期間、斎で身を清めた。それを香久山で行ったとすれば、神の山である香久山で衣を干しても可笑しくない。

6 神事の準備

天皇が夏を宣言し、先祖神に今年の豊作を祈願する、その準備として、五月女達の白妙の衣を干したと考えれば、歌の意として不思議は無い

7 余談

藤原京の南北子午線は、天武天皇陵と同じなのは、知られているが、大極殿の位置は、もう一本の線が必要。

天武天皇が、持統天皇(鸕野讚良)の病気回復を願った元薬師寺と息子草壁皇子の陵がある点を結ぶ線の交差する点に大極殿跡があった。

Google earthで確認したが、問題は天武天皇陵が藤原京から見えない。もう少し高く造営しないと同じ子午線を測定できないと思う。これは、昔はもっと高く造営したが、後の洪水で土砂が流されたと考えた。根拠は、天武天皇陵の隣にある鬼の俎、鬼の雪隠。これは墳墓が土砂で流された物である。

素人の爺さんだが、何度も明日香を訪ね、推論した結果です。

天香久山が霊山と呼ばれるのは神武東征神話に拠るもののようですが、実は、日本書紀の中で史実に基づいてそれをかなり変形させて神話は作られています。その辺りを説明したいと思います。少しややこしい話で恐縮ですが、お付き合いください(#^.^#)

神武天皇が橿原の地に朝廷を開くために東征し、敵対勢力に押し返されたので、熊野を回ります。吉野に入ったところで「天香山の埴(はに)を取り、焼き物を作って、八百万の神をお祀りすれば、自ずと道が開かれる」と夢の中でお告げを受けて、その通りしたらお告げのとおり大和朝廷を開くことができたという故事が日本書紀にあるので、天皇家にとって特別な山なのです。埴(はに)は. 「きめの細かい黄赤色の粘土。瓦・陶器の原料」とあります(weblio「埴」より)。

天香山は「あめのかぐやま」と呼ばれ、天香久山、天香具山とも書かれますが、「かぐ」というのは銅を意味する古言なのです。しかし、天香山が銅山だったという事実はないにもかかわらず、古事記、日本書紀、先代旧事本紀、古語拾遺に天香久山の銅などに関する記述があります。冨川ケイ子『「天香山」から銅が採れるか』によれば、これらの文献で詳しく解説されていますが、大和ではない天香山で銅が採れたとして北部九州などの銅を含む鉱山を、その候補地として挙げておられます。

しかし、ここでは大和盆地の銅の採れない「天香久山」が、なぜ「カグヤマ」とよばれたのかということが謎なのです。

日本書紀の岩戸隠れの段の第一の一書「即ち石凝姥を以て冶工として、天香山の金を採りて、日矛を作らしむ。又、真名鹿の皮を全剥ぎて、天羽鞴(鹿の革で作ったふいご)に作る。此を用て造り奉る神は、是即ち紀伊国に所坐す日前神なり」とあります(wiki「日像鏡・日矛鏡」)。

例によって解明のヒントを与えてくれる古事記に「天安河之河上之天堅石を取り、天金山之鉄を取り而、鍛人(かぬち)天津麻羅を求メ而、伊斯許理度売命に科せて、鏡作ら令メ」つまり、天金山の鉄で鏡を伊斯許理度売命(イシコリドメ)に作らせたとあるのですが、石凝姥が作った日矛というのは鉄製武器のことではなく、日前神宮・國懸神宮(和歌山市)の御神体のようです。八咫鏡(三種の神器の一つ)に先立って作った鏡の日像鏡・日矛鏡(ひがたのかがみ・ひぼこのかがみ)の後者のことではないかと考えられます。ややこしいですが、鉄も銅も金(かね)なのです。天金山の金(かね)は銅のことなので天金山も天香久山のことなのです。イシコリドメは、日本書紀は姥、古事記は売とあるので、青銅鏡を作る老女の神ということだと古事記は教えてくれています。

そうすると、イシコリドメは天香久山の埴(粘土)を鋳型として鏡を作ったということで、天香久山は鏡作りになくてはならない山ということです。ではどこで鏡を作ったかはイシコリドメがどこで祀られているのかを調べればいいということですね。

唐古・鍵遺跡の南約500mにある鏡作坐天照御魂神社です。祭神は天照国照彦火明命(アマテルクニテルヒコホアカリノミコト)、石凝姥命、天糠戸命(アメノヌカドノミコト)ですが、最初の一柱はニギハヤヒ大王のことで、三番目の祭神はイシコリドメの祖神とされています。しかし、これではニギハヤヒとの関係がよく分かりませんのでここまでです(*´Д`)。

しかし、天香山命という名の神を祀る神社があります。葛城市笛吹葛木坐火雷神社(かつらきにいますほのいかづちじんじゃ、通称笛吹神社)です。火雷大神とともに祀られています。天香山命はニギハヤヒの子で尾張氏の祖なのです。別名「手栗彦命(たくりひこ)」または「高倉下命(たかくらじ)」とあり、神武東征で以下のような活躍をしています。

『古事記』、『日本書紀』によれば、神武天皇とその軍は東征中、熊野で熊または悪神の毒気により倒れた。しかし、高倉下が剣をもたらすと覚醒したという。高倉下がこの剣を入手した経緯は次のようなものである。高倉下の夢の中で、天照大御神と高木神が、葦原中国が騒がしいので建御雷神を遣わそうとしたところ、建御雷神は「自分がいかなくとも、国を平定した剣があるのでそれを降せばよい」と述べ、高倉下に「この剣を高倉下の倉に落とし入れることにしよう。お前は朝目覚めたら、天津神の御子に献上しろ」と言った。そこで高倉下が目覚めて倉を調べたところ、はたして本当に倉の中に剣が置いてあったため、それを献上したのである。この剣は佐士布都神といい、甕布都神とも布都御魂ともいい、石上神宮に祀られている。(wiki「高倉下」より)

日本書紀は天香久山で埴土を採ったイシコリドメという老女の神で誤魔化しましたが、その正体はどうもニギハヤヒの子の天香山命のことのようです。以下に説明します(^_-)-☆

建御雷神(タケミガズチ)は大国主の国譲り神話で経津主神(ふつぬしのかみ、物部氏の祖神)と共に活躍した神です。これは、史実を隠すために創られた神話です。つまり卑弥呼の死後に倭国王に立ったのが尾張王乎止与命(ヲトヨノミコト)で天香山命(高倉下命)の子孫なのです。日本書紀では九州に熊襲征伐に行って、住吉大神(大国主の祖神スサノヲ)の神託を疑ったために突然崩御した仲哀天皇の話になっています。つまり大国主久々遅彦らに討たれたので、父の敵討ちで建稲種命(タケイナダネノミコト)が九州遠征し、苦難の末に大国主らを討ち取ったと推理しました。日本書紀では景行天皇の九州遠征の話になっていますが、その遠征ルート上から尾張勢が好んで使う銅鏃が出土していたので分かりました(詳細は「【検証20】景行天皇が建国の父だった!(その1)(その2)(その3)(その4)」参照)、民話の猿カニ合戦はこの史実から作られたものです(詳細は「サル・カニ合戦の元ネタは日本建国の戦いだった?」「抹殺された尾張氏の謎(その1)、(その2)、抹殺された尾張氏の謎(その3)尾張と言えばカニだ~わ!」参照))。下の図は卑弥呼の死の直前の様子です。

そして、笛吹神社で祀られている火雷大神はその名のとおり、日本書紀では、軻遇突智(カグツチ)、火産霊(ほむすび)と表記される火の神です。

神産みにおいてイザナギとイザナミとの間に生まれた神である。火の神であったために、出産時にイザナミの陰部に火傷ができ、これがもとでイザナミは死去。その後、怒ったイザナギに十拳剣「天之尾羽張(アメノオハバリ)」で首を落とされ殺された。(wiki「カグツチ」より)

大国主の祖神イザナギの剣が天之尾羽張ですから尾張氏を斬ったことを示唆していますから、神話のカグツチは大国主に討たれた尾張王乎止与命のことなのです。カグツチの血から八柱の神が産まれますが、その中に見られる建御雷之男神(たけみかづちのをのかみ)がタケミカズチですから父の仇討ちをした建稲種命のことなのです(^_-)-☆

笛吹神社の在る葛城地方は、日本書紀によると、神武天皇が高尾張邑(たかおわりむら)で葛の綱を結んで土蜘蛛を捕えたので、その邑を葛城と名づけたとあります。尾張氏ゆかりの土地と言うことになります。

尾張氏の故地は岡山市北区尾針神社だと分かります。祭神はニギハヤヒですが、『吉備温故秘録』は尾綱根命や日本武尊とする説を挙げているとwikiに在ります。日本武尊は建稲種命をモデルとした架空の英雄です。尾綱根命は建稲種命の子で、遠征の途中、駿河で戦死した父の遺志を継いで日本中を平定した建国の英雄だと考えています(詳細は「【検証26】建稲種命の終焉の地は?」参照)。

尾針神社から天香山命の子孫(年代を考えると乎止与命の父か?)が、狗奴国王卑弥弓呼(日本書紀の開化天皇)の纏向遺跡への遷都の時期に移住した場所が葛城の高尾張邑ということです。葛城地方の先住者の武内宿禰(年代的にスサノヲの孫の八束命)の子孫が鏡作りの技術者を抱える天香山命の子孫を呼び寄せたのです。さらに、当時の近江から東海地方を支配していた息長氏の祖(日本書紀で神功皇后のモデルとした台与の父息長宿禰王の一族)が乎止与命を呼び寄せて尾張に定住したと推理しています。「氷上姉子神社は宮簀媛(乎止与命の娘、建稲種命の妹、ヤマトタケル妃)を祀っており、乎止与命の館跡という伝承がある」とありますので最初の根拠地としたようです(wiki「乎止与命」)。

尾張氏が支配する東海地方の集落からは鉄鏃はほとんど見られず、鏡作り職人が銅鏃を作って使用していたようです。尾張王は大国主の鉄のネットワークから外れていたようですので、両者は敵対関係になる素地があったようです(詳細は「鉄鏃・銅鏃の出土状況のデータ共有」参照)。

ということで霊山「天香山」は天香山命の子孫の尾張王乎止与命ゆかりの山なので、建稲種命が山頂に登り、大国主に討たれた亡き父を偲び、大国主への復讐を誓った故事を基にして日本書紀で天香山に関係する神話が創作されたものと推理できます。

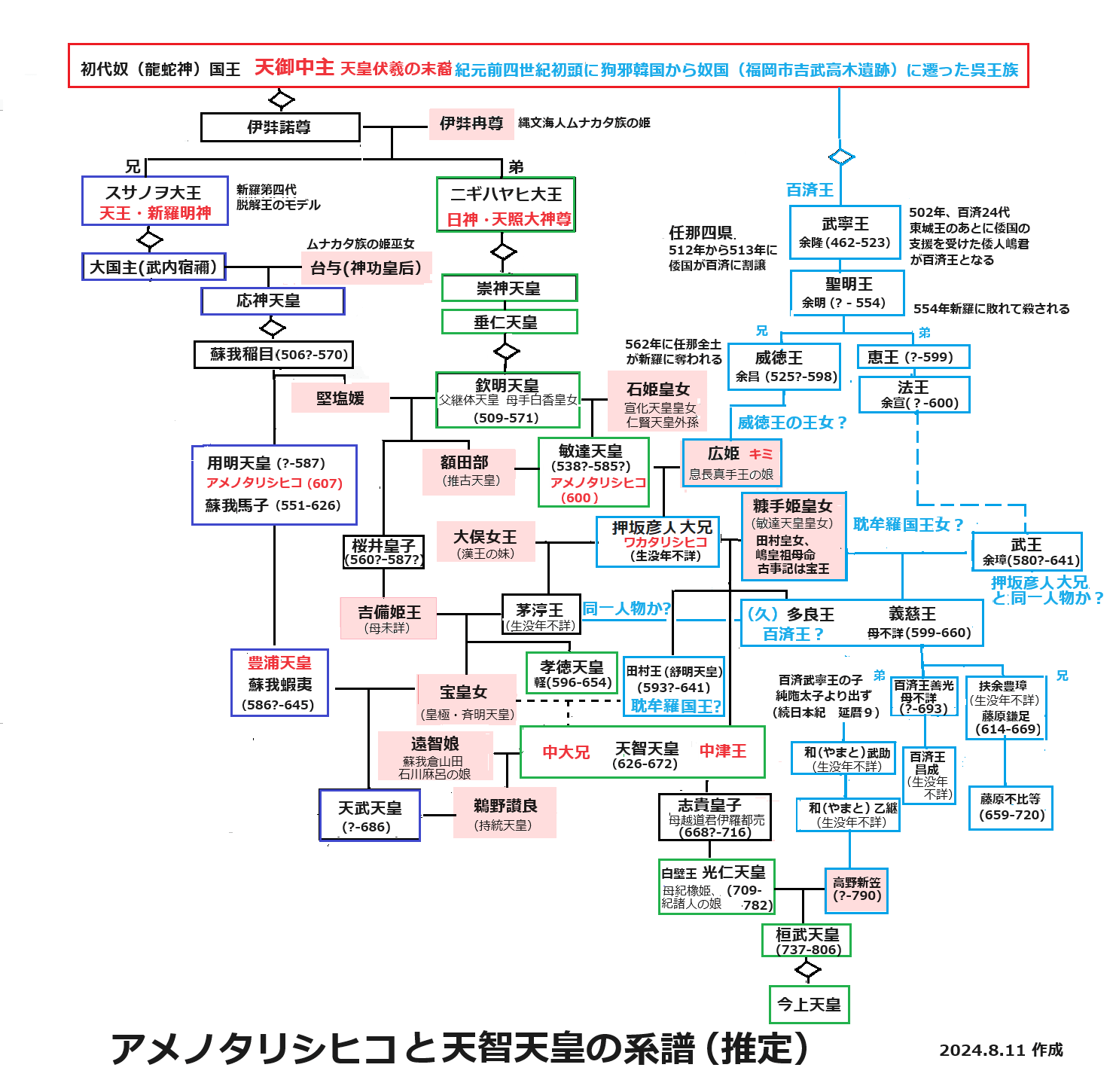

そして持統天皇とされた鵜野讃良(うののさらら)は、ニギハヤヒ大王の末裔である父天智天皇から弘文天皇(大友皇子)に受け継がれた皇位を奪った、大国主と台与の子孫である天武天皇から奪い返したことになります。天香久山は大国主に討たれたカグツチ(天香久山の埴)乎止与命に因む霊山ですから、鵜野讃良が、父の仇討ちで大国主とその妃の女王台与を討った尾張王建稲種命の故事を思い出して、この歌を歌ったものと推理できます。青空の下で風に揺れる山頂の白い衣は、台与をモデルとする天女の羽衣なのです。今の喜びに浸りながら遠い昔の尾張氏の敵討ちを思い出して、つい口からこぼれ落ちた歌なのでしょう(#^.^#)

ようやく、二年越しの宿題を終えた気分です。あ、天女の羽衣の話は関裕二さんから頂きました(;^ω^)

ようやく、二年越しの宿題を終えた気分です。あ、天女の羽衣の話は関裕二さんから頂きました(;^ω^)

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )