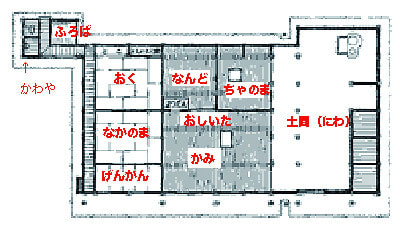

わたしは箱木千年家というようなホントに1000年以上実在の古民家も

見学取材してきていますが、

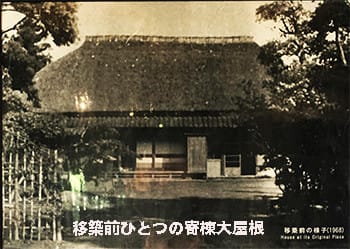

この「九十九里の網元」作田家も17世紀1600年代後期ということで、

350年前後以前の建物。さすがにこういう時期の建物はめったに見られない。

本日は4回目、最終回です。

日本住宅の様式的装置として、床の間がありますが、

民家で床の間というのはこの時期としてはあまり見られず、

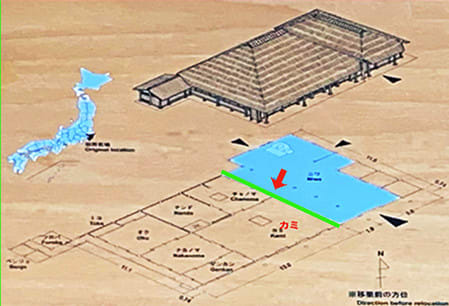

その「前身」といわれる「押し板」という建築意匠がこの「カミ」空間に

造作の仏壇と併置されていました。

押板は仏壇とともに宗教的祭祠の場だったのかも知れないのかと。

〜中世の座敷飾りで壁下に作り付けた奥行きの浅い厚板。

現在の床の間の前身。〜というような百科事典での説明文。

床はだんだんと奥行きが増していって「床の間」になったようですね。

こちらでは裏に隠居部屋「ナンド」があって、カミの空間でその方向に

仏壇と押し板がある。仏壇も一定の奥行きがあるようなので、

それと同じくらいの「床」+間があったものかと思われる。

ただし、その後の後世に「オク」という座敷に本格的な床の間が造作されている。

床の間と押板が併存していた様子がわかります。

押板、という表現からするとただの壁の一種というように受け取られますが、

左側の仏壇(薄手に感じる)とのセットで発展した様子がしのばれる。

同じように柱の間隔にそろえた幅を持っていて、

造作で作られていた様子がよくわかる。

やがて仏壇が徐々に奥行きを持ち始めてそれにつられ床も「間」を持つようになった?

先祖崇拝が基本の「家」文化のなかで仏壇が主導するかたちで、

日本建築のコア部分となっていったものではないか。

いずれにせよ、そういう事情が痕跡として保存されているのは貴重。

現代では仏壇というものは高級専門家具としてかなりの「奥行き」を持っている。

まるで奥行きがその家の歴史の古さを象徴するかのようだ。

ものには発展の「方向性」のようなものが表現されていると考えれば、

写真のような薄い柱間利用からスタートした文化空間が、

そういった方向に進化していったと想像が湧いてくる。興味深い。

一方こちらは「チャノマ」とされる土間隣接の空間。

チャノマは囲炉裏を中心に日常生活が営まれる所で、もっと古い時期にはおそらく

カミとの仕切りはなかっただろうと推測されている。

左手の引き戸建具の奥は「ナンド」と呼ばれる隠居老人室。

右側にはやや出っ張った空間として収納空間がある。

間取りを確認すると、ナンドのさらに奥にオク座敷があって床の間が並行。

押板とは別に造作された「床の間」に相応している。

とくに増築のことは調査報告からは記述がないので、

創建時350年程前には床の間は成立していて、押板はもう少し違う用途が

考えられていた空間だった可能性もある。

さらにこちらは、ちょうど仏壇・押板と対面する位置のカミの開口部に

まるで木製建具のように造作された前面の3間の格子窓。

この時期の関東の古民家に共通する構えであるとされている。

下の写真は、この「格子窓」をオモテ側から見た様子。

用途としては「間の戸」ということが想像できる。

日本の窓はこの「間の戸」の発展形であり西洋の窓は風穴Wind+owと言われる。

たぶん寒季にはこのように閉じ、暖季には外して開放していたのではないか。

もっと格式の高い建築であれば縁が回されて、室内との仕切りには

障子建具などが作られたところ、折衷的な建築表現で採用されたか。

やはり古民家・古建築には

日本人が親しんできた生活文化が明瞭に刻印されていることがわかる。

もっと全国各地への探究への思いは強まるばかり。

コロナ禍がほとほと恨まれるばかりであります・・・。

English version⬇

[Tokonoma predecessor "Oshiban" and lifestyle / Japanese good house ⑲-4]

The core part of Japanese architecture along with the Buddhist altar in the "house" culture, which is based on ancestor worship. Life culture that Japanese people have been familiar with.・ ・ ・

I'm a Hakogi Millennium House, and there are also old folk houses that have existed for more than 1000 years.

I have been interviewing for a tour,

This "Kujukuri Amimoto" Sakuda family is also in the late 17th century 1600s.

Building before around 350 years. As expected, buildings of this period are rarely seen.

Today is the 4th and final round.

As a stylized device for Japanese houses, there is an alcove,

Tokonoma in a private house is rarely seen at this time,

The architectural design called "push plate", which is said to be the "predecessor", is in this "kami" space.

It was juxtaposed with the built-in Buddhist altar.

I wonder if the push board was a place for religious rituals along with the Buddhist altar.

~ A shallow plank built under the wall with a medieval tatami room decoration.

The predecessor of the current alcove. An explanation in an encyclopedia such as.

It seems that the floor gradually increased in depth and became a "tokonoma".

Here, there is a retired room "Nando" in the back, and in that direction in the space of the kami

There is a Buddhist altar and a push plate. The Buddhist altar also seems to have a certain depth, so

It seems that there was about the same "floor" + space.

However, in later generations, a full-fledged alcove was built in a tatami room called "Oku".

You can see that the alcove and the push plate coexisted.

From the expression "push plate", it is perceived as just a kind of wall,

You can see how it developed as a set with the Buddhist altar on the left side (it feels thin).

In the same way, it has a width that matches the distance between the pillars,

You can see how it was made by the structure.

Eventually, the Buddhist altar gradually began to have depth, and along with it, the floor also had a "pause"?

In the form of a Buddhist altar in the "house" culture, which is based on ancestor worship,

Isn't it the core part of Japanese architecture?

In any case, it is valuable that such circumstances are preserved as traces.

In modern times, Buddhist altars have a considerable "depth" as luxury furniture.

It's as if the depth symbolizes the history of the house.

If you think that things express something like the "direction" of development,

The cultural space that started from the use of thin pillars as shown in the photo

Imagine that it has evolved in that direction. Interesting.

On the other hand, this is the space adjacent to the dirt floor, which is called "Chanoma".

Chanoma is a place where daily life is carried out around the hearth, probably in older times.

It is speculated that there would have been no partition with the kami.

Behind the sliding door fittings on the left is a retired old man's room called "Nando".

There is a storage space on the right side as a slightly protruding space.

When I checked the floor plan, there was an ok tatami room further back in Nando, and the alcove was parallel.

It corresponds to the "tokonoma" that was created separately from the push plate.

In particular, there is no description of the extension from the survey report, so

The alcove was established about 350 years ago when it was built, and the push plate has a slightly different purpose.

It may have been the space that was being considered.

Furthermore, this is the opening of the kami just facing the Buddhist altar and push plate.

A three-storied lattice window on the front that looks like a wooden fitting.

It is said to be a common stance for old folk houses in the Kanto region during this period.

The photo below shows this "lattice window" seen from the front side.

It can be imagined that it is used as a "door between".

Japanese windows are a development of this "Mado", and Western windows are called wind holes Wind + ow.

Maybe it was closed like this in the cold season and opened in the warm season.

If it is a more prestigious building, the edge will be turned, and it will be a partition from the room

When shoji fittings were made, was it adopted in an eclectic architectural expression?

After all for old folk houses and old architecture

It can be seen that the lifestyle culture that Japanese people have been familiar with is clearly engraved.

My desire to explore all over the country is only getting stronger.

The corona wreck is just a grudge ...