8月7日 (水曜日) 晴れ

今日からは”暑中見舞いから残暑見舞い”へ立秋である。

朝方、窓から入り込む風はさわやかで少し冷えた感じであった。

よく観察してみると秋の気配を感じる。

夏の風と秋の涼やかな風が混在し始め、空を見上げれば巻雲なども!

でも8月、夏本番である。

孫君も市民プールに行くらしく、大騒ぎである。

背は伸びて大きいが太らないなあ~!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

永六輔さんがラジオで言っていた。

”8月は 6日9日 15日”

という、説明の必要のない句?が

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

朝日のコラムには

きのうに続き、死者と通じ合うということについて。

来日中の米国のアカデミー賞監督、オリバー・ストーンさんが、

広島の原爆ドームや平和記念資料館を訪れた。

本紙のインタビューに「あの日の瞬間を感じた」と答えている。

☆個人的には広島・長崎・知覧特攻会館に行って観ているが

凝視するのが辛くなって、自然と涙が出てくるのは

私だけではないだろう。

▼感じる力、想像する力が大切というメッセージだ。

「瀕死(ひんし)の被爆者がさまよっていた。

川に浮き沈みする遺体も見えた」。

この後、長崎と沖縄にも行く。

米軍事戦略の最前線で苦しむ沖縄への「連帯」を、かねて語っている。

米軍ヘリが墜落したばかりの現地で何を感じるだろうか?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▼「生き残った者は、死者の無念を自分自身の生き方として

受け止めなければならない」。

仙台で被災した宗教人類学者、山形孝夫さんの言葉だ。

~~~~~~~~~~~~~~~

近著『黒い海の記憶』の副題は「いま、死者の語りを聞くこと」

▼♪わたしは何を残しただろう……。

☆朝日新聞(12月6日夕刊)に掲載された彼のインタビュー記事

彼が、8歳の時、母親が海で自死したのです。

彼は、母親が独り言のように「死にたい」とつぶやくのを耳にしていたそうです。

でも、彼は、父にも姉にも言えなかった。

母はなぜ死んだんだろう。

身を切られる悲しみは、いつの間にか

遠い出来事として、心から消え去っていって・・・。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

それが、40代になり、修道士たちの聞き取り調査のため

エジプトに行き、砂漠を歩いていたある日、

不意に聞こえてきたのは、 紛れもなく母の声。

忘れたはずの母の存在。

でも、ずぅーっと、自分の心の中で母が生き続けたことを知り、 驚きます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

そして、キリスト教への接近、彼の研究の核心には、

母の死があったことを自覚するのです。

彼は、定年間近に、その不思議な経験をエッセーにしました。

(『砂漠の修道院』88年日本エッセイスト・クラブ賞受賞)

書き始めたら、記憶が噴き出して、

母親と交わした言葉、

その時の情景の色や音、匂いまでもがよみがえってきて

涙が止まらなかったそうです。

懐かしい至福の時。

それは、封印していた耐え難い悲しみを

解放した瞬間だったわけです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

山形氏は、語ります。

「悲しみは、人間の成熟に大切な栄養剤です。

悲しみは、新しい生き方に変化する。」

セミナーにいらっしゃるみなさんが素敵なのも、

うなずけました。

~~~~~~~~~

みなさん、必死に悲しみから学ぼうとしているんですね。

みなさん、必死に悲しみを糧に成長しようとしているんですね。

=================

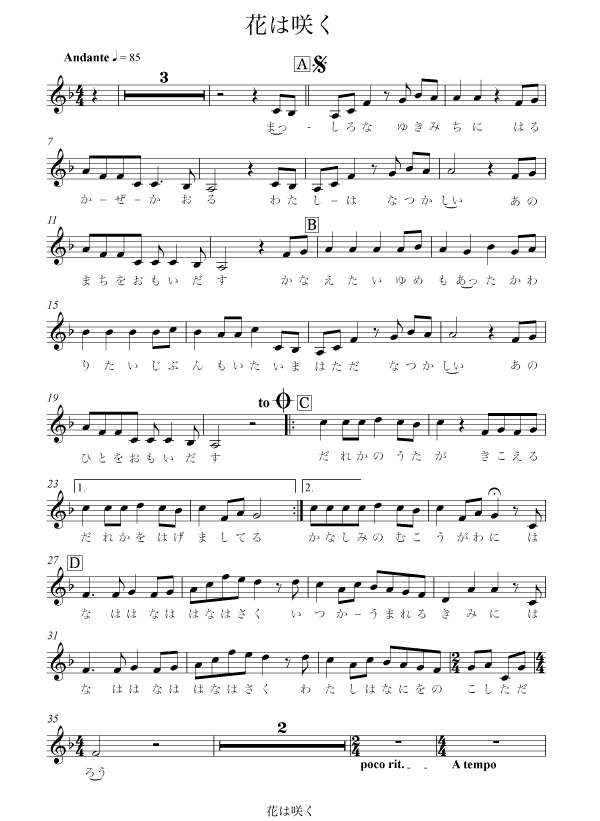

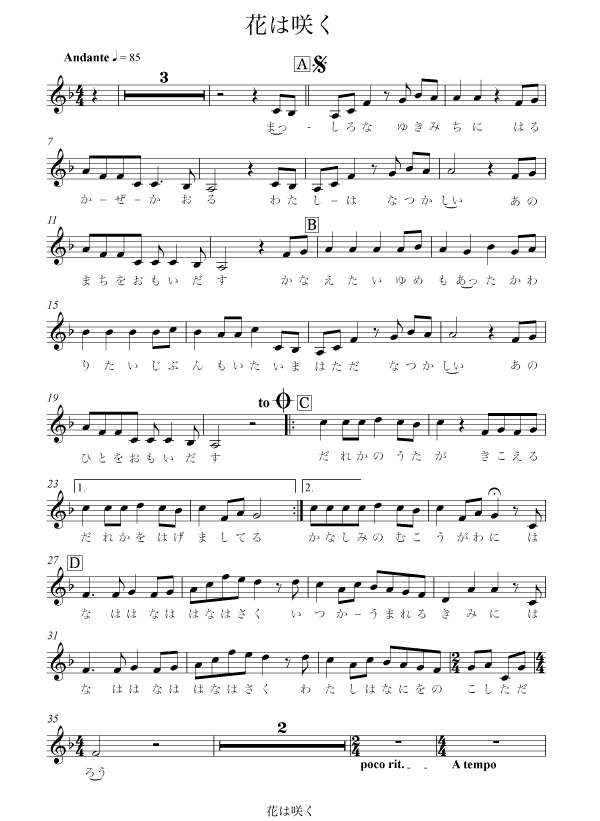

山形さんはNHKの復興支援ソング「花は咲く」の歌詞に目をとめる。

ここで歌っているのは死者ではないか。

だから、口ずさむとひとりでに涙があふれてくるのだ、と

~~~~~~~~~~~

▼国策のため、繁栄のため、豊かさのためと称して、

過去にどれだけの人々が犠牲にされてきたことか。

戦争も、原爆も、沖縄の基地も、原発事故も。

犠牲を強いる構造に抗(あらが)うには死者と共闘しなければならないと、

山形さんは訴える。

それは「殺すな」の哲学を徹底することだ、と

▼8月、列島の各地で死者の声が聞かれるのだろう。

平和への、未来への思いがこもごも語られるだろう。じっと耳を傾けたい。

20130807

=======================

今日からは”暑中見舞いから残暑見舞い”へ立秋である。

朝方、窓から入り込む風はさわやかで少し冷えた感じであった。

よく観察してみると秋の気配を感じる。

夏の風と秋の涼やかな風が混在し始め、空を見上げれば巻雲なども!

でも8月、夏本番である。

孫君も市民プールに行くらしく、大騒ぎである。

背は伸びて大きいが太らないなあ~!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

永六輔さんがラジオで言っていた。

”8月は 6日9日 15日”

という、説明の必要のない句?が

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

朝日のコラムには

きのうに続き、死者と通じ合うということについて。

来日中の米国のアカデミー賞監督、オリバー・ストーンさんが、

広島の原爆ドームや平和記念資料館を訪れた。

本紙のインタビューに「あの日の瞬間を感じた」と答えている。

☆個人的には広島・長崎・知覧特攻会館に行って観ているが

凝視するのが辛くなって、自然と涙が出てくるのは

私だけではないだろう。

▼感じる力、想像する力が大切というメッセージだ。

「瀕死(ひんし)の被爆者がさまよっていた。

川に浮き沈みする遺体も見えた」。

この後、長崎と沖縄にも行く。

米軍事戦略の最前線で苦しむ沖縄への「連帯」を、かねて語っている。

米軍ヘリが墜落したばかりの現地で何を感じるだろうか?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▼「生き残った者は、死者の無念を自分自身の生き方として

受け止めなければならない」。

仙台で被災した宗教人類学者、山形孝夫さんの言葉だ。

~~~~~~~~~~~~~~~

近著『黒い海の記憶』の副題は「いま、死者の語りを聞くこと」

▼♪わたしは何を残しただろう……。

☆朝日新聞(12月6日夕刊)に掲載された彼のインタビュー記事

彼が、8歳の時、母親が海で自死したのです。

彼は、母親が独り言のように「死にたい」とつぶやくのを耳にしていたそうです。

でも、彼は、父にも姉にも言えなかった。

母はなぜ死んだんだろう。

身を切られる悲しみは、いつの間にか

遠い出来事として、心から消え去っていって・・・。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

それが、40代になり、修道士たちの聞き取り調査のため

エジプトに行き、砂漠を歩いていたある日、

不意に聞こえてきたのは、 紛れもなく母の声。

忘れたはずの母の存在。

でも、ずぅーっと、自分の心の中で母が生き続けたことを知り、 驚きます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

そして、キリスト教への接近、彼の研究の核心には、

母の死があったことを自覚するのです。

彼は、定年間近に、その不思議な経験をエッセーにしました。

(『砂漠の修道院』88年日本エッセイスト・クラブ賞受賞)

書き始めたら、記憶が噴き出して、

母親と交わした言葉、

その時の情景の色や音、匂いまでもがよみがえってきて

涙が止まらなかったそうです。

懐かしい至福の時。

それは、封印していた耐え難い悲しみを

解放した瞬間だったわけです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

山形氏は、語ります。

「悲しみは、人間の成熟に大切な栄養剤です。

悲しみは、新しい生き方に変化する。」

セミナーにいらっしゃるみなさんが素敵なのも、

うなずけました。

~~~~~~~~~

みなさん、必死に悲しみから学ぼうとしているんですね。

みなさん、必死に悲しみを糧に成長しようとしているんですね。

=================

山形さんはNHKの復興支援ソング「花は咲く」の歌詞に目をとめる。

ここで歌っているのは死者ではないか。

だから、口ずさむとひとりでに涙があふれてくるのだ、と

~~~~~~~~~~~

▼国策のため、繁栄のため、豊かさのためと称して、

過去にどれだけの人々が犠牲にされてきたことか。

戦争も、原爆も、沖縄の基地も、原発事故も。

犠牲を強いる構造に抗(あらが)うには死者と共闘しなければならないと、

山形さんは訴える。

それは「殺すな」の哲学を徹底することだ、と

▼8月、列島の各地で死者の声が聞かれるのだろう。

平和への、未来への思いがこもごも語られるだろう。じっと耳を傾けたい。

20130807

=======================