![]() http://www.labornetjp.org/news/2016/1111nittaより転載

http://www.labornetjp.org/news/2016/1111nittaより転載

あなたのことを忘れない~新田進さん「集団的自衛権への焼身抗議」2周年

松原 明

2014年7月1日の集団的自衛権行使容認の閣議決定に抗議し、直前の6月29日に新宿南口で「焼身自殺未遂」があった。その後、11月11日には新田進さんが、閣議決定取り消しと辺野古新基地建設中止を求めて日比谷公園で「焼身自殺」した。

それから丸2年経った。11月11日午後7時、ちょうど決行の時刻にあわせて「メモリアルキャンドル」をする人たちがいた。集まったのは私を含めて合計8人だった。

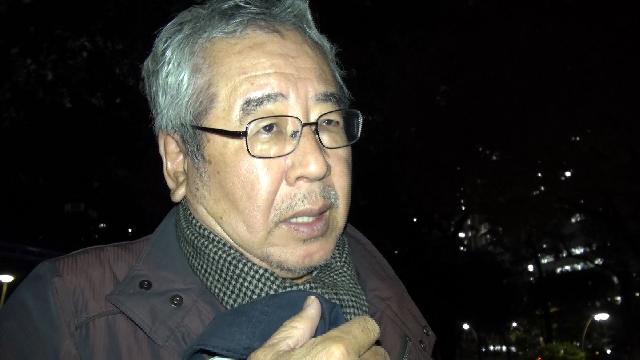

*午後6時半すぎ、長岩さんが一人で準備をはじめた

呼びかけたのは、長岩均さん(65歳・写真)。「目黒でかれがつくった辺野古の映画を見に行って、話したことはあったが、ほとんど知らない関係だった。私は70年安保の全共闘世代で新田さんは2つ上だと思う。新宿の人も含めて彼らにシンパシーとリスペクトを持つべきだ。命ある限り、私は毎年11月11日にここに来て彼の遺志をしっかり受け止めたい」と語ってくれた。私が「彼も日大全共闘で当時の古田会頭に対抗する意味をこめて、“新田進”をいうペンネームを使っていた」と話すと、長岩さんは「いま初めて知った」と驚いていた。

50代半ばの男性(写真上)は「ツイッターできょうの事を知った。マスコミはこの事件をほとんど報道しなかった。異様だった。なかったことにしてしまうのは余りにひどいと思い」今日やってきたという。

新田さんと同じ年だという男性(写真上)は「今の世の中を憂えている。こういう人がいたことを記憶したい。自分の思いを強くするためでもある」と。

またある女性は「長岩さんに誘われた。新田さんのことはまったく知らないが、安倍政権に強い不安をもっている」と、安倍政権への怒りをぶちまけていた。

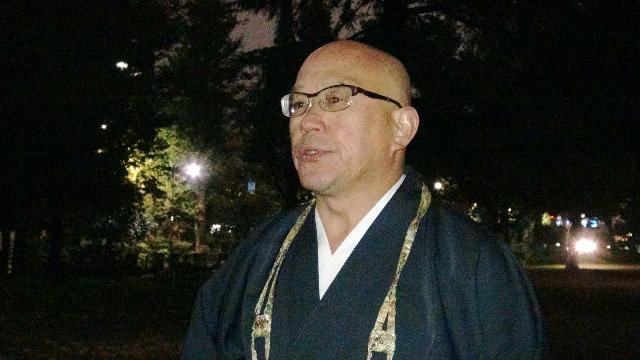

この日は、長岩さんの友人で真言宗の住職・高橋猛さん(写真上)が「読経」をした。彼は最初にこう語った。「私は、自死を“見えない加害者がいる殺人事件”と捉えている。殺された人の遺志をつぐことが大事で、忘れることは再び殺されることだ。きょうは人数は多くはないが、彼のことを忘れない気持ちを持ち続けよう」と。そして読経がはじまった。薄暗い「日比谷公園・健康広場」の真ん中には時計台が立っているが、そこが現場だった。時計台の下には、10個ほどのキャンドルが並んでいた。

そのあと日音協の坂口美日さん(写真上)のリードで、賛美歌「アメイジンググレイス」などをみんなで歌い、新田さんを追悼した。

その後、参加者が自己紹介をして一人ひとりが思いを語った。立ちながらの1時間弱の集いだった。「こうして知らない者同士が出会ったのも新田さんのおかげですね」と誰かが語った。

新田進さんは、私の古くからの友人で「小川町シネクラブ」の活動で長年一緒だった。11月11日、彼は安倍首相と衆参両院議長、それに主要マスコミに「抗議文」を投函したあと、11日午後7時ころ「焼身抗議」を実行し、まもなく亡くなった。映像が好きで、このときの様子もベンチにビデオカメラを置いて自身の姿を撮影していた、という。あれから2年経ち、確実に進む「戦争への道」。ますます彼のことが脳裏から離れない。

*新田進さん(1998年・上映会で)

〔追記〕

●有志の手で新田さんに関する情報が以下のホームページで紹介されている。抗議文の現物もある。→http://peacephilosophy.blogspot.jp/2014/11/blog-post.html

ただし、この記事の中に11月11日を選んだのは、ベトナム反戦で佐藤首相に抗議して1967年11月11日に「焼身自殺」した由比忠之進さんと同じ日を選んだのでは、というコメントがあるが、そうではないと思う。この日、2014年11月11日には、新田さんが力を入れて関わっていた「戦争させない・9条壊すな!11.11総がかり国会包囲行動」があり、彼はこれに連動して行動を起こしたと私は思っている。

<関連記事>

11月11日日比谷公園で焼身抗議された新田進さんが遺した抗議文全文/(再)焼身自殺行為が、2度も