9日ぶりの更新。

近頃、公私共にちょっと忙しくて・・・・ネットは見てたけどロム専だった。

あ~、ホンマに忙しい(6月7日の聖響さんも、早々と行けないことが決定)

ブログ記事書いたりする時間は、なかなかなかった。って言うか、時間は少しはあったのだが、疲れた頭で「感じたこと」や「思ったこと」を文章化するのがしんどかったというのが本当のところ。

本当に、近頃、音楽を聴いて感受したことを文章化するのに、ある種の「しんどさ」を感じている。

元々、皆さん承知のボキャ貧独り言であるが、最近「わが身を知る」に至ったのか、虚しくなってきたのか、ただ単に忙しいだけなのか(たぶん、その全部だろう)、なぁんかね。

で、帰宅後の僅かな自分の時間は、なるべく「奥の院」にて音楽聴いてた。寝てたことの方が多かったかな???

先週の伊勢管以来、マルティノン指揮シカゴ響のラヴェルほか、いろいろと聴いてたことは聴いてた。

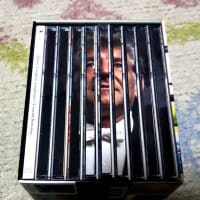

その中で、久々に聴いたフリッチャイのベートーヴェンのことでもちょこっと書こうかな。

久しぶりだったのだけど、これは本当に素晴らしかった。

彼のベートーヴェン・シンフォニイは1、3、5、7、8、9が手元にあるが、今回、3、5、7、9と2曲の序曲を立て続けに聴いた。

最初は7番だけを聴くつもりだったのが、あんまりよかったものだから、CDで買いなおした4曲を全部聴いちゃった。

ダラダラ書いてもあれだから、書けそうなことだけ書くと・・・

まず、ベルリン・フィルの音が凄いのなんの。

60年代、70年代とはまた違う、1958年、60年のベルリン・フィル!

例えば「英雄」。これ、全編聖霊降臨の炎が常にお伴しているような、ちょっとスゴイ演奏。

例えば「エグモント」序曲の終結部。ああ、このピッコロのリズムの決め具合とホルンのむっちゃカッコイイ強音には、実に30年以上もシビレ続けている。

この部分に関しては、同曲のベスト演奏だと思っている。

「第9」ではフィッシャー=ディースカウが歌ってて、その理路整然とした優等生の演説に、もう聴き手は「はい、ごもっとも」と言いながら抵抗することも許されない。

そして、実直なヘフリガーがなんとなく前のめりのテンポで微妙にバックとずれていくのを笑って聴いた高校時代の自分達は一体何聴いてたんだかって、今回、思った。

そして60年に入ってからのフリッチャイの演奏は・・・「ミスター・トスカニーニ」から「フルトヴェングラーの再来」へと変貌を遂げた、なんてよく見かけた記事が「やっぱりホンマ」って確信する。

病魔と闘いつつ指揮活動を続けた彼の人生を、ことさらに重ねなくても、ここで聴ける音楽の深さと凄さは、もし彼が長生きしてたらいったいどんな指揮者になっていたのだろう?とないものねだりの妄想へはまりこんでしまう。

「第7」の地響きを立てるようなアタックと羽の舞うようなデリケートな木管の交錯も、久しぶりに聴いて(月並みな言い方だけど)圧倒されてしまった。

「第5」の2楽章は、前に進むのをためらうような、でも、これはあくまでも音楽の持ち味としての遅さだと思うし、寂しいようでどこか温もりを感じさせる遅さ。沈み行く夕日の速度を精一杯遅らせているかのような名残惜しさが切々と感じられる。

初めて買ったフリッチャイは「新世界より」。バーンスタインに次いで2枚目の「新世界」だった。

あれも凄かったなぁ。第1楽章の第3主題で仰け反ったというか、空中に放り出されて暫く無重量の世界に漂ったものだ。

そして、なんかそれまで聴いたこともないちょっとワイルドな金管群の眩さに惚れ込んだ。

中学3年の秋でした。

にほんブログ村 クラシック音楽鑑賞

にほんブログ村 障害児育児

近頃、公私共にちょっと忙しくて・・・・ネットは見てたけどロム専だった。

あ~、ホンマに忙しい(6月7日の聖響さんも、早々と行けないことが決定)

ブログ記事書いたりする時間は、なかなかなかった。って言うか、時間は少しはあったのだが、疲れた頭で「感じたこと」や「思ったこと」を文章化するのがしんどかったというのが本当のところ。

本当に、近頃、音楽を聴いて感受したことを文章化するのに、ある種の「しんどさ」を感じている。

元々、皆さん承知のボキャ貧独り言であるが、最近「わが身を知る」に至ったのか、虚しくなってきたのか、ただ単に忙しいだけなのか(たぶん、その全部だろう)、なぁんかね。

で、帰宅後の僅かな自分の時間は、なるべく「奥の院」にて音楽聴いてた。寝てたことの方が多かったかな???

先週の伊勢管以来、マルティノン指揮シカゴ響のラヴェルほか、いろいろと聴いてたことは聴いてた。

その中で、久々に聴いたフリッチャイのベートーヴェンのことでもちょこっと書こうかな。

久しぶりだったのだけど、これは本当に素晴らしかった。

彼のベートーヴェン・シンフォニイは1、3、5、7、8、9が手元にあるが、今回、3、5、7、9と2曲の序曲を立て続けに聴いた。

最初は7番だけを聴くつもりだったのが、あんまりよかったものだから、CDで買いなおした4曲を全部聴いちゃった。

ダラダラ書いてもあれだから、書けそうなことだけ書くと・・・

まず、ベルリン・フィルの音が凄いのなんの。

60年代、70年代とはまた違う、1958年、60年のベルリン・フィル!

例えば「英雄」。これ、全編聖霊降臨の炎が常にお伴しているような、ちょっとスゴイ演奏。

例えば「エグモント」序曲の終結部。ああ、このピッコロのリズムの決め具合とホルンのむっちゃカッコイイ強音には、実に30年以上もシビレ続けている。

この部分に関しては、同曲のベスト演奏だと思っている。

「第9」ではフィッシャー=ディースカウが歌ってて、その理路整然とした優等生の演説に、もう聴き手は「はい、ごもっとも」と言いながら抵抗することも許されない。

そして、実直なヘフリガーがなんとなく前のめりのテンポで微妙にバックとずれていくのを笑って聴いた高校時代の自分達は一体何聴いてたんだかって、今回、思った。

そして60年に入ってからのフリッチャイの演奏は・・・「ミスター・トスカニーニ」から「フルトヴェングラーの再来」へと変貌を遂げた、なんてよく見かけた記事が「やっぱりホンマ」って確信する。

病魔と闘いつつ指揮活動を続けた彼の人生を、ことさらに重ねなくても、ここで聴ける音楽の深さと凄さは、もし彼が長生きしてたらいったいどんな指揮者になっていたのだろう?とないものねだりの妄想へはまりこんでしまう。

「第7」の地響きを立てるようなアタックと羽の舞うようなデリケートな木管の交錯も、久しぶりに聴いて(月並みな言い方だけど)圧倒されてしまった。

「第5」の2楽章は、前に進むのをためらうような、でも、これはあくまでも音楽の持ち味としての遅さだと思うし、寂しいようでどこか温もりを感じさせる遅さ。沈み行く夕日の速度を精一杯遅らせているかのような名残惜しさが切々と感じられる。

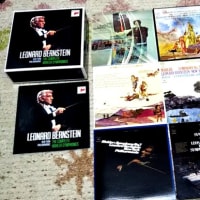

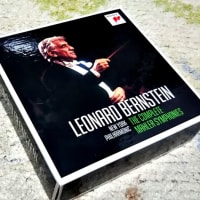

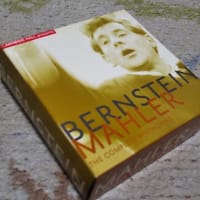

初めて買ったフリッチャイは「新世界より」。バーンスタインに次いで2枚目の「新世界」だった。

あれも凄かったなぁ。第1楽章の第3主題で仰け反ったというか、空中に放り出されて暫く無重量の世界に漂ったものだ。

そして、なんかそれまで聴いたこともないちょっとワイルドな金管群の眩さに惚れ込んだ。

中学3年の秋でした。

にほんブログ村 クラシック音楽鑑賞

にほんブログ村 障害児育児

| ベートーヴェン:交響曲第3番フリッチャイ(フェレンツ)ユニバーサル ミュージック クラシックこのアイテムの詳細を見る |

| ベートーヴェン:交響曲第5番&第7番フリッチャイ(フェレンツ)ユニバーサル ミュージック クラシックこのアイテムの詳細を見る |

| ベートーヴェン:交響曲第9番フリッチャイ(フェレンツ),ゼーフリート(イルムガルト),フォレスター(モーリン),ヘフリガー(エルンスト),フィッシャー=ディースカウ(ディートリヒ),聖ヘトヴィヒ大聖堂聖歌隊ユニバーサル ミュージック クラシックこのアイテムの詳細を見る |

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます