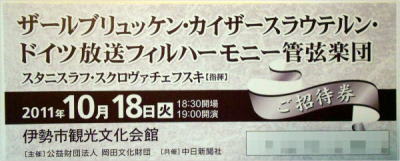

モーツァルト/交響曲第41番K.551《ジュピター》

ブルックナー/交響曲第4番《ロマンティック》

管弦楽:ザールブリュッケン・カイザースラウテルン・ドイツ放送フィルハーモニー管弦楽団

指揮:スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ

2011年10月18日 19時開演

伊勢市観光文化会館

18日の演奏の感想をざっくりと・・・・

スクロヴァチェフスキの指揮を、思えばそんなにたくさん聴いてきた訳ではない。

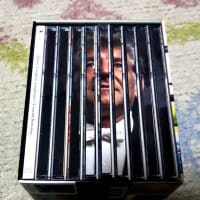

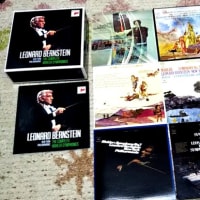

N響とのいくつか、CDでは昔のミネソタ時代のベートーヴェン(序曲他)やストラヴィンスキー、ハレ管とのブラームスくらいか。ザールブリッケンとのブルックナーは箱で買ったばかりでまだ5番しか聴いていない。

「ジュピター」の出だしは抑制されて羽毛のような軽やかさで、その絞込みは拍子抜けするほどの意外さだった。全然老けていない音楽がそこにあった。

88歳だから無理だろう、という決め付けはしていないつもりだが、それにしてもマエストロのオーケストラ・コントロールは鳥肌ものと言ってよい徹底ぶり。オケの面々のやる気満々というステージ・マナーに、伊勢に終結した「無料招待聴衆」も惹きこまれていったに違いない。

そして、どの楽章もリピート敢行で「ジュピター」は快速テンポにもかかわらず35分を越えていた。第2楽章の歌いっぷりも程ほどながらふくよかで快い。帰路、無意識のうちに「ジュピター」の第2楽章が脳内でリフレインされたのは、このリピート効果だろう。

休憩後のブルックナーは、なんか言葉ではうまく言えないが凄い演奏だった。

「感動的」と言うのとはちょっと違う。頭に血が昇るような興奮も無く冷静に聴き続けてきて終わった。

しかし、聴いたあとで「ああ、あそこの部分がもう一度聴きたい」とか「もう一度、あの音楽が鳴っている時間に戻りたい」とか、強く思わせる演奏だった。モーツァルト以上に、指揮者の意思が隅々まで感じられた。

全体に速いテンポ。そして、スリムな響き。

金管は(特にトランペットは)ややお疲れかな?と思われる箇所もあったが、でも、全体は見事なレヴェルだった。たぶん、都市部では、もっと力を出し切っていたのだろう。

部分部分の「性格描写」はクールながらも、時折「あっ」と言いそうになる動きがあったりして、速くサクサク行きながら所々でそんな「落とし穴」がある怖い演奏だった。

第2楽章の、あのピッチカートの上をヴィオラが切々と歌い続けるところ、あそこもよかったなぁ。

それから終楽章後半の、ひととき嵐が吹き荒れてそれが過ぎると、いよいよコーダーに向かって雲がうごめき、日が差し始めるあたりは、だいたい予感がしてたけど、やっぱりゾクッとした。

ブルックナーの交響曲の終結部は、いつも「ああ、まだ終わらないでくれ!」と思ってしまうが、この時はひときわ強くそう思えた。

無垢で素直な聴衆の前で、めったに聴けない独特なブルックナーが奏でられた。それも、子どもの頃から馴染んできた地元の文化会館で。かつて自分も児童合唱の指揮で何度も立った舞台に、今、ミスターSが立って指揮しているのがなんとも不思議だった。

伊勢市観光文化会館は何年か前に改修され、響きはデッドながらかなりバランスよく聴けるホールとなっている。この日も、残響が少なくムードには乏しかったが、都市部のホールではなかなか聞けない生々しいオケの音を堪能した。

終演後、知り合いの何人かと話したが、「あの指揮者って有名なんだってね」とか「東京では1万円くらい出さないと聴けないってホント?」とか言われて苦笑したが、こういう機会が新しいファンを開拓していくのだろう。

岡田財閥、じゃなかった岡田文化財団もなかなかイカスことをしてくれるじゃないか。感謝である。

当方も、DENON のプロコフィエフ「ロミオとジュリエット」組曲等を愛聴しております。

そういえば、スクロヴァチェフスキも、かつてジョージ・セルがプッシュして世に出た指揮者の一人だったはずですね。1970年頃に、何かの雑誌でそんな記事で読んだ記憶があります。

主要都市公演の合間に「えっ、なんで三重?それも伊勢で?」と思われた方も多かったことでしょうね。

今、遠くに出かけにくい私にとっては、職場から歩いて10数分のところまで来てくれたのですから、こんなにありがたいことはありませんでした。

セルとの「師弟関係みたいなもの」は、私も読んだ記憶があります。

そして、その音楽のスタイルも、どこかセルを思わせる面もあり、やはり影響はあるのかなと、前から思っていました。