(2025年1月12日)

【はじめに】

1月5日(日)は囲碁の日だそうだ。

その日、日本棋院で「令和7年打ち初め式」を開催されて、You Tubeでその模様が配信されていた。年頭の挨拶をさた武宮陽光理事長が、去年は日本棋院創立百周年に当たっていたが、3つの大きな出来事があったとする。

①一力遼棋聖の世界戦応氏杯優勝(日本としては19年ぶりの悲願)

②上野愛咲美立葵杯の呉清源杯優勝

③ノーベル化学賞受賞者でアルファ碁の開発者であるデミス・ハサビス氏の来院

巳年生まれの武宮理事長は、ヘビは脱皮を繰り返し、再生と成長というポジティブな意味があることを強調し、101年目の日本棋院の発展を祈願しておられた。

続いて、昨年、話題になった草彅剛主演の映画「碁盤斬り」の脚本家・加藤正人氏が、祝賀の挨拶をされた。

その後、棋士の年頭の挨拶があり、新年記念対局として、リレー方式での対局(連碁)が行われた。男女3人ずつ(1人20手)のチームに分かれて、打ち初めが開始され、福岡航太朗竜星が初手天元を打ち、会場を沸かせていた。

折しも、1月5日(日)のNHK杯は、井山裕太王座と河野臨九段の力戦が繰り広げられていた。

さて、今回のブログでは、囲碁の手筋について、次の著作を参考にして考えてみたい。

〇小林覚『はじめての基本手筋』棋苑図書、1997年[1998年版]

本日、1月12日(日)の「囲碁フォーカス」においても、小林覚九段が出演されていた。

(小林覚九段は、武宮陽光理事長が就任する前の理事長であった)

今年2025年は、昭和100年に相当するようで、「私の愛するあの一局」と題して、昭和の思い出深い対局を紹介するという企画であった。小林九段が若き時に薫陶を受けた梶原武雄九段の棋譜から「梶原定石」について解説されていた。梶原九段は「序盤は学問」という信念をお持ちだったようで、捨て石作戦を含む「梶原定石」を用いた対局を小林九段は取り上げておられた。それは、昭和59年の十段戦で、梶原武雄(黒)vs橋本昌二の対局であった。

(小林九段の青年時代の写真も紹介されており、パーマの髪型に“時代”を感じた)

今回は、その小林覚九段が執筆された「はじめて」シリーズでも、手筋について解説した本を紹介してみたい。

また、影山利郎氏の『素人と玄人(日本棋院アーカイブ③)』の手筋の解説も付記してみた。手筋の中でも、とりわけウッテガエシについて紹介しておく。

ところで、「令和7年打ち初め式」の壇上で、芝野虎丸九段も挨拶をされていた。理事長の巳年の話を受けて、去年は自分にとって余りいい1年ではなかったが、ヘビは脱皮を繰り返して成長する生き物だそうで、見習って、去年の記憶を脱ぎ捨てて今年1年頑張りたいという。

影山利郎氏も、その著作の中で、「脱皮」について言及しておられた。

相当ひどい筋悪の碁を打っている人は、この手筋の章、特に念入りに勉強の要あり。そして、早く筋の悪さから脱皮しなされと。(192頁)

DAPPY NEW YEAR!(ダッピー・ニュー・イヤー;ダッピー=脱皮ー)が巷間で流行っているとか、いないとか。

とにかく、私も、今年は囲碁力を養って、脱皮、成長してゆきたい。

【小林覚(こばやし さとる)氏のプロフィール】

・昭和34年、長野で生まれる。

・昭和41年、木谷実九段に入門。昭和49年入段、昭和62年九段。

・昭和55、56年第4、5期留園杯連続優勝。

・昭和57年第13期新鋭戦優勝。

・昭和62年第2期NEC俊英戦優勝。

・平成2年第3期IBM杯優勝。

・平成2年第15から17期まで、三期連続で小林光一碁聖に挑戦。

・平成6年第19期棋聖戦九段戦優勝。

・平成7年第19期棋聖戦七番勝負で趙治勲棋聖に挑戦。四勝二敗で破り、棋聖位を奪取。

・同年第42回NHK杯戦初優勝。同年第20期碁聖位。

・平成8年第5期竜星戦優勝。

※兄弟は四人とも棋士。小林千寿五段、健二六段、隆之準棋士二段、姉弟の末弟。

<著書>

・『初段の壁を破る発想転換法』(棋苑図書ブックス)

・『はじめての基本手筋』(棋苑図書基本双書)

・『はじめての基本定石』(棋苑図書基本双書)

・『はじめての基本死活』(棋苑図書基本双書)

【小林覚『はじめての基本手筋』(棋苑図書)はこちらから】

〇小林覚『はじめての基本手筋』棋苑図書、1997年[1998年版]

本書の目次は次のようになっている。

【もくじ】

はじめに

第1章 はじめての手筋は石取り

1 取れる石は取ろう

2 シチョウ

3 ゲタ

4 オイオトシ

5 ウッテガエシ

第2章 連絡の形と手筋

1 連絡した石は強い

2 連絡の基本の形

3 連絡の基本手筋

第3章 石を取る基本手筋(34問題)

基本の積み重ねが大切

第1題 オイオトシ

第2題 例の筋

第3題 ホウリコミの場所

第4題 危地からの生還

第5題 一刻の猶予なし

第6題 常用のテクニック

第7題 一手目が肝心

第8題 弱点だらけ

第9題 ゲタの基本形

第10題 カナメを取る

第11題 連絡に弱点あり

第12題 ヨミ不足だ

第13題 手筋一発

第14題 ダメヅマリ

第15題 オイオトシの好手順

第16題 素直に取る

第17題 無条件で取れる

第18題 一手目が勝負

第19題 本隊のダメをつめる

第20題 黒1は悪手だ

第21題 手筋の出動

第22題 カナメを取る筋

第23題 最後はゲタの筋

第24題 ヨミ不足だ

第25題 アガキの証明

第26題 内部の急所攻め

第27題 一手目が肝心

第28題 決め手

第29題 有言実行

第30題 基本の積み重ね

第31題 隅と握手

第32題 複雑な形

第33題 手筋の出番

第34題 弱点はダメヅマリ

第4章 腕だめしの基本手筋(32問題)

一に基本、二に基本

第35題 連絡の綱わたり

第36題 獅子身中の虫

第37題 手筋の証明

第38題 折り込み済み

第39題 筋ちがい

第40題 天国と地獄

第41題 隅の基本手筋

第42題 目がキラリ

第43題 コウの筋

第44題 オリキリ活用の筋

第45題 鋭い手筋の継承

第46題 重大な欠陥

第47題 オイオトシの筋

第48題 上級者の仲間?

第49題 トントン

第50題 好手筋

第51題 有段の手筋

第52題 連絡の好手順

第53題 勝手ヨミだ

第54題 手筋の継承

第55題 コウ手段あり

第56題 連絡の基本形

第57題 オリキリが働く

第58題 巧妙な連絡の形

第59題 コスミ一発の証明

第60題 腕しだい

第61題 ゲタの発見

第62題 深ヨミのゲタ

第63題 「二の二」の急所

第64題 ダメヅマリ全開

第65題 すばらしい手筋

第66題 基本の基本手筋

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・氏のプロフィール

・はじめに

・第1章 はじめての手筋は石取り 5 ウッテガエシ

・第3章 石を取る基本手筋 第1題 オイオトシ

・第3章 第21題 手筋の出動

・第3章 第26題 内部の急所攻め

・第4章 腕だめしの基本手筋 第35題 連絡の綱わたり

・第4章 第47題 オイオトシの筋

・第4章 第49題 トントン

・第4章 第54題 手筋の継承

・第4章 第59題 コスミ一発の証明

・第4章 第64題 ダメヅマリ全開

・【補足】影山利郎氏による手筋の解説~影山利郎『素人と玄人』より

はじめに

・初段前後の人のための棋書は多いのに、初級や中級の人にふさわしい本が少ない。

初級や中級の人がどの分野から入っていくのが一番効果的な上達法を考えた。

布石、定石、手筋、死活などさまざまな領域がある。考えた末、やはり手筋の勉強から入るのが効果的な上達法ではないかという結論に至った。

・その理由は?

入門後しばらくの間は石取りのおもしろさに取りつかれているから。

いうまでもなく囲碁は陣地の多少を争うゲームであるが、そのプロセスでは戦いが何度となく起こる。その戦いの本質は石取りともいえるから、石取りに関心を持ち、おもしろがるのは当然といえば当然。

・著者の考えでは、石取りの基本手筋を習熟すればアマ初段だという。

とすれば、初級や中級の人が早く上達して初段に到達するためには、一番関心の深い石取りの基本の基本手筋を身につけ、「手筋とは何か」をしっかり理解するのが大切。

石取りの基本手筋を勉強して、「なるほど手筋の威力とはこんなに強力なのか」がわかってくれば、実戦でもだんだん応用できるようになる。

・本書は初級・中級の人が基本の基本手筋を積み重ね、初段の基礎固めとなる手筋を実戦でも使いこなせるようになるのを、主たる目的に構成したという。

(むろん、上級の人が石取りの基本手筋を再認識するのにも役立つはず)

高度な手筋よりも、まずは基本。基本がわかれば骨格が太くなり、より早くより本格的に上達できるから。

本書は前半で石取りの基本手筋を解説している。また、石を取られないためには、連絡の基本手筋を知っておくと便利だから、その手筋を簡明に説明したという。

そして、後半は石を取る手筋を問題形式で構成している。

・「石取りの手筋」は手筋の原形。したがって、手筋や石の効率的働きとは何か、を理解する好材料である。

(小林覚『はじめての基本手筋』棋苑図書、1997年[1998年版]、3頁~4頁)

第1章 はじめての手筋は石取り 5 ウッテガエシ

第1章 はじめての手筋は石取り 5 ウッテガエシ

【第1型・黒番】

・白△六子は黒にべったりくっついている。

※こうした形を「ダメヅマリになっている」などという。

オイオトシや、これから説明するウッテガエシが成立するのは、こうしたダメヅマリになっているときだけである。

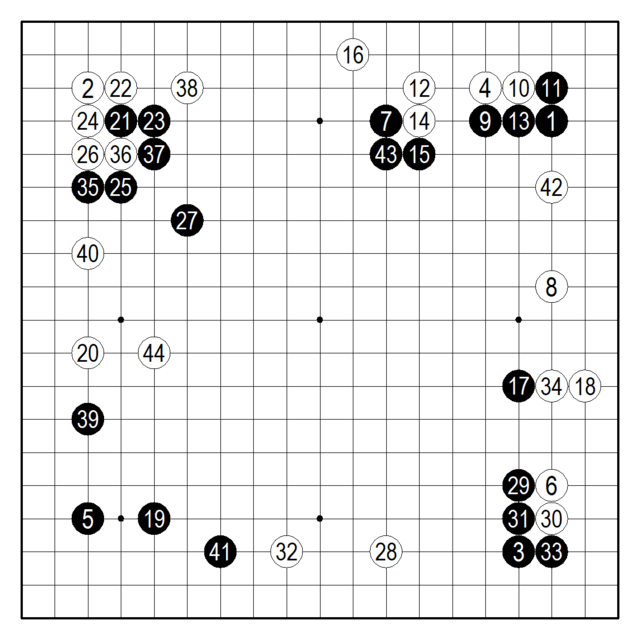

≪棋譜≫ウッテガエシ第1型、52頁

【1図】(常用の手筋)

・黒1のホウリコミがオイオトシに導く常用の手筋。

・白2と取らせて、

【2図】(オイオトシ)

・黒1のオイオトシがヨミ筋。

【3図】(不発)

・黒1のホウリコミはソッポ。

・白2のツギが好手で、オイオトシ不発。

【4図】(白の変化)

・黒1に白aの取りで、白2とツイでくることも考えられる。

【5図】(ウッテガエシ)

・こんどは黒1のウッテガエシの筋にハマっている。

・白2と取ったあとの状態が、白アタリになっている。

したがって、黒からウッテガエシ完了に。

※オイオトシの筋と同じで、相手に取らせるのがウッテガエシに持ち込む手筋

ウッテガエシの筋にハマると、取ってもアタリの状態になってしまうので、どうしようもなくなる。

(小林覚『はじめての基本手筋』棋苑図書、1997年[1998年版]、52頁~59頁)

第3章 石を取る基本手筋 第1題 オイオトシ

【第1題 オイオトシ】(黒番)

・黒数子は、隅だけでは生きるスペースがない。

つぎに黒Aは白B。隅では一眼しか作れない。

・幸い、白はダメヅマリ。オイオトシの常用手筋で、白△を取ることができる。

一手目が大切!

〇ホウリコミが手筋

【1図】(失敗Ⅰ)

・単純に黒1とアタリしては万事休す。

・白2にツガれて、どうにもならない。黒の取られ確定。

【2図】(失敗Ⅱ)

・オイオトシはホウリコミが常用の手筋になる。

・といっても、黒1はソッポのホウリコミ。

・白2で失敗する。

【3図】(正解)

・黒1が急所のホウリコミ。オイオトシに導く。

・白2と取るほかない。

【4図】(オイオトシ)

・そこで、黒1のアタリが正しいヨミ筋。

・つぎに白aは黒b。

(小林覚『はじめての基本手筋』棋苑図書、1997年[1998年版]、89頁~90頁)

第21題 手筋の出動

第3章 石を取る基本手筋 第21題 手筋の出動

【第21題 手筋の出動】(黒番)

・白四子と黒二子が攻めあいになっている。

・常識的にはつぎにアタリにされる黒の取られ。

その常識をひっくり返するためには、手筋の出動しかない。

・みなさんには手筋の次の一手が見えるだろうか。

〇第一線コスミの筋

【1図】(失敗Ⅰ)

・単純にダメを詰めるのは攻めあいの手筋知らずだろう。

・白2のアタリでアウト。

【2図】(失敗Ⅱ)

・また、黒1とサガるのも白2、黒3までセキ。

※黒1が本隊のダメを詰めていないので、セキに持ち込まれたのである。

【3図】(正解)

・黒1の第一線のコスミが攻めあいに勝つ常用のテクニック。

※黒1は実戦でよく使われる基本手筋。

【4図】(一手勝ち)

・つぎに白1は黒2。

・白aと打てないので白1のほかなく、黒2のアタリで一手勝ち。

(小林覚『はじめての基本手筋』棋苑図書、1997年[1998年版]、129頁~130頁)

第26題 内部の急所攻め

第3章 石を取る基本手筋 第26題 内部の急所攻め

【第26題 内部の急所攻め】(黒番)

・この形を見て「ハハーン、あの筋だな」と気付いた人は初級や中級の域を超えている。

・例の筋とはウッテガエシ。

・一手目、白の内部の急所攻め。

〇ウッテガエシの筋

【1図】(失敗)

・黒1などとアタリしても、白2とツガれ、後続の攻め手に窮してしまう。

・つぎに黒aは白b。白は無傷の生き。

【2図】(正解)

・黒1が黒aとbのウッテガエシの筋を見合いにした急所攻め。

【3図】(ダメヅマリ)

・白は猛烈なダメヅマリ。

・白1と打ちたいのだが、白1はアタリになってしまい、黒2と取られ。

※白1でaも黒b。

【4図】(ウッテガエシ)

・といって、白1は黒2。

※白1で2も黒1のウッテガエシの筋。

※黒2を打たなくても白は二眼ないが、ウッテガエシの証明である。

(小林覚『はじめての基本手筋』棋苑図書、1997年[1998年版]、139頁~140頁)

第4章 第35題 連絡の綱わたり 2025年1月5日

第4章 腕だめしの基本手筋 第35題 連絡の綱わたり

【第35題 連絡の綱わたり】(黒番)

・腕だめしといっても、基本の手筋ばかり。

・基本の基本さえ本当にわかっていれば、難問はない。

・まずは連絡、ワタリの基本形から。

黒三子を連絡する綱わたりを問う。

〇コスミが基本

【1図】(失敗)

・黒▲のサガリサガリの真ん中、黒1はワタリの筋ちがいになる。

・白2のツケコシが筋ちがいのとがめかた、好手。

【2図】(ワタリ失敗)

・結局、黒1、白2となり、ワタリ失敗。

※黒1で2は白1と大きく取られるので、黒1は仕方がない。

【3図】(正解)

・黒1、あるいは黒1でaが連絡の基本形。

【4図】(連絡)

・こんどは白2に黒3で連絡。

(小林覚『はじめての基本手筋』棋苑図書、1997年[1998年版]、159頁~160頁)

第4章 第47題 オイオトシの筋

【第47題 オイオトシの筋】(黒番)

・黒の大石は一眼しかない。しかし、黒▲の一子が働き、オイオトシの筋に持ち込む常用のテクニックがあり、隅の白三子を取ってシノげる。

〇捨て石からオイオトシ

【1図】(失敗)

※オイオトシはホウリコミの捨て石が常用の手筋。

・というわけで、黒1。

・しかし、白2とツガれて、後続手がなくなる。

【2図】(正解)

・黒1と二子にして取らせるがオイオトシに導く第一歩。

・白2のとき、

【3図】(ヨミ筋)

・さらに黒1とホウリコむのがヨミ筋。

・白2に黒3が最善。

・白4の取りなら、黒は手抜きで隅の白がオイオトシ!

【4図】(オイオトシ)

・すなわち、白aと手入れしたとき、黒bと打てばよい。

(小林覚『はじめての基本手筋』棋苑図書、1997年[1998年版]、183頁~184頁)

第4章 第49題 トントン

【第49題 トントン】(黒番)

・これまた、第1章で解説したオイオトシの筋。

・この形も実戦にしばしばあらわれる。

・一手目が捨て石の筋。あとは一本道。トントンとオイオトシに持ち込む。

〇切り込む筋

【1図】(失敗Ⅰ)

・単純な攻め、黒1は白2と急所をツガれて、万事休す。

【2図】(失敗Ⅱ)

・また黒1も、つぎに白aなら黒2であるが、白2と急所をツイでくるに決まっている。

・さらに黒1でbも白2。

※この形は2のところが攻防の急所なっているのがわかる。

【3図】(正解)

・黒1の切り込みから3のアタリが常用の筋

・白4のとき、

【4図】(オイオトシ)

・黒1でオイオトシ完了。

(小林覚『はじめての基本手筋』棋苑図書、1997年[1998年版]、187頁~188頁)

第4章 第54題 手筋の継承

【第54題 手筋の継承】(黒番)

・黒1のハネコミは手筋。

・白2と受けさせ、ここでウッテガエシの筋に持ち込もうというのである。

・黒1、白2を継承するウッテガエシの手筋とは?

〇ウッテガエシの筋

【1図】(失敗)

・ウッテガエシの筋が見えない人は黒1とツイでしまいそう。

・黒1は白2のシチョウか、白aのツギか。白2でも白aでも黒の失敗は明白。

【2図】(正解)

・黒1がウッテガエシをふくみにした基本手筋。

・白2のツギのとき、黒aは白bとツガれてしまうから。

【3図】(ウッテガエシ)

・黒1とウッテガエシで取る。

・つぎに白2と取っても、

【4図】(取れる)

・黒1と取れる。

(小林覚『はじめての基本手筋』棋苑図書、1997年[1998年版]、197頁~198頁)

第4章 第59題 コスミ一発の証明

【第59題 コスミ一発の証明】(黒番)

・こうした形は黒1のコスミが石の筋。

黒1のコスミ一発で白四子が身動きできなくなっている。

・とはいえ、取ったという証明をしなければいけない。

白2の抵抗は?

※ウッテガエシの筋でトドメを刺す。

〇ウッテガエシの筋

【1図】(失敗Ⅰ)

・黒1のハネは軽率な打ちかた。

・白2、4が見え見え。逆に、取られてしまう。

【2図】(失敗Ⅱ)

・また、黒1も白2のアテから4。

・この場合は白6、8までで取られ。

【3図】(正解)

・黒1のワリコミが白四子のダメヅマリをつく筋。

※ウッテガエシがヨミ筋。

【4図】(ウッテガエシ)

・ついで、白1、黒2のウッテガエシ。

※黒2でaと打っても白四子を取れるが、黒2の場合はつぎにbと打てる。

(小林覚『はじめての基本手筋』棋苑図書、1997年[1998年版]、207頁~208頁)

第4章 第64題 ダメヅマリ全開

【第64題 ダメヅマリ全開】(黒番)

・上辺の白は連絡しているように思えるが、見る人が見れば違った判断をする。

・白はダメヅマリだ。

オイオトシの筋で白石を取り、隅の黒三子を救出できる。

こう判断する。

・一手目が肝心。白のダメヅマリを全開にする。

〇オイオトシの筋

【1図】(失敗)

・まず、黒1でaは白2で万事休す。

・また、黒1、3も白4。

※白のダメヅマリをとがめていない。黒三子は取られ確定。

【2図】(正解)

・黒1は気付きにくい一手であるが、白のダメヅマリ全開。

・もう白△三子は助からない。

※黒1に白の応手はaかbか。

【3図】(オイオトシ)

・まず、白1は黒2のホウリコミが常用のオイオトシのテクニック。

・白3は黒4まで。

【4図】(同様)

・また、白1は黒2、4である。

(小林覚『はじめての基本手筋』棋苑図書、1997年[1998年版]、217頁~218頁)

【補足】影山利郎氏による手筋の解説~影山利郎『素人と玄人』より

影山利郎氏も次の著作において、手筋およびウッテガエシについて解説している。

〇影山利郎『素人と玄人(日本棋院アーカイブ③)』日本棋院、2013年

手筋については、「第10章 手筋」(189頁~242頁)において、次の手筋を取り上げている。

1ウッテガエシ 2オイオトシ 3グルグルマワシ 4オキ 5ツケ 6石の下

ここでは、ウッテガエシについての解説を紹介しておこう。

まず、手筋については、次のように述べている。

・あの人の碁は筋がいい。筋がいい碁だから、近い将来あの人は強くなるにちがいない。

こんな話はよくきく。筋とは一体何なのだろう。

・手筋とは、碁の手段のうえでの技、とでも申せば当たらずとも遠からず。

その手筋が良ければ、将来性大いにあり。

・となるとこれは、あだやおろそかにはできないということになる。

(だが、その代表的な基本手筋を御紹介するだけでもかなりのページ数を必要とし、少し丁寧に書きだせば1冊の単行本ぐらい楽に材料は余っている。ここでは限られた余白で、できるかぎり簡潔に、要点重視の影山流にとりまとめていくつもりである。)

【ウッテガエシ(打って返し)】

・「ウッテガエシとは何か」と人問わば、朝日ににおう快手筋かな。

さよう。すでにして、これは手筋以外のなにものでもない。

にもかかわらず、少々強くなってくれば、これはもう初歩の術語ぐらいにしか思わず、軽視しがちなものである。

そこで例によって、この誰でも知っている「ウッテガエシ」の筋の重要性を改めてじゅんじゅんと説こうとするものである。

【1図】

・黒の大ゲイマの構えに白1と三々入りをし、以下黒14までは衆知の一型にすぎない。

・黒14とがっちり白を取りきって黒の外壁は完成する。

・黒14は本手である。

※が、碁によっては、このような本手を打っている暇のないときもあって、黒14でここを手抜きして他の好点にむかう。

そういうときも間々あるものだ。そのとき、何がおこった?

【2図】

・白1と活動開始は当然。

・黒2、かたちからみて当然とみえる。

逆に白2を占められる差である。

この追撃が実は大変な悪手なのだが、対局両者は気付かない。

【3図】

・ほとんどノータイムで白3と一間にトンだが、黒4から黒6となって白さっぱりつまらない。

・いかにお世辞をうまく言えといったって、黒▲の悪手をとがめたなどとは、いえようはずもない。

※もっともっと、ここは「かたちの急所」を深刻にみつめるところだったのである。

【4図】

〇白先でどう打つか考えるとき――

・白aがすぐ目につく人、そういう人は自分の碁、相当ひどい筋悪の碁だと思って間違いない。

(この手筋の章、特に念入りに勉強の要あり。そして、早く筋の悪さから脱皮しなされ。

筋が悪いなど先天的なもので、不治の病かなんぞのごとくにみられがちだが、そんなことはない。この章をじっくり勉強なさい。)

・ところで、白b、黒a、白cといわゆる団子にシボることをすぐ思いうかべる人、その人は筋が良いのである。だからといって、先をみずにそれを決行すれば――

【5図】

・黒6までとなり、3図と大同小異の結果と相成る。

※時と場合によって、手筋も軽率のそしりをまぬがれない手となるのだ。

【6図】

・白1のコスミツケ、これがウッテガエシの筋をにらんで好手となる。

・しかも、この場合は黒2のツギのとき、第二弾白3の強手が炸裂するとあって、黒たまったものではない。

・この後、黒aなら白bと抵抗し、どのように黒打つとも、黒の一団は取られる悲劇を避けられない。

もし黒がこの後、活路をきりひらいたとしたら、それは、よほど白がまずいことをやったときだけだ。

・この白1を――

【7図】

・俗悪の白1にかえてみれば、その差のあまりの大きさに驚くばかりであろう。

※この両図を比較して、どこがどう違うかを自ら開眼するまでよくよく検討し、自らの筋の悪さを直していくよう心掛けねばならないのである。

【8図】

〇話を元に戻して――

・白1のとき、黒2とこんなところへナラんで打つ手が、絶対の一手となる。

・“敵の急所は我が急所”

・だが黒2のような手は、何か石の働きに乏しく気のきかない手のように素人はおもう。

※石の働きを求めてやまぬ強い人たちは、できるかぎり石を離して打とうとする。それが急所を見失う因となるようだ。

・黒2で黒a、時にはそれも強手となることあれど、この場合は白2、これで黒窮する。

・黒4以下は周囲の状況如何で、戦いはどうなるか判らないが、とにかく白3までは絶対手順のようだ。

・こういう形態は一にこれにとどまらず、例えば一間高ガカリの定石で――

【9図】

・白1以下黒10までとなるとき、白11が前例と全く同系のもので、これらは一隅の戦いのみならず、中盤侵分の段階でもみられるものだ。

(影山利郎『素人と玄人』日本棋院、2013年、)190頁~194頁)

【10図】(第1問)

・黒先、白△四石を取れますか?

※問題として出せばなんの雑作もないこと。

容易に正解はだせると思うが、さて実戦でこれが容易かどうか?

問題ならできても実戦ではできないという人が多いが、それはおかしい。

【11図】(第2問)

・白先、黒を分断して、右方黒数石を取ってください。

(影山利郎『素人と玄人』日本棋院、2013年、)194頁)