吉原の秘密(その2)

幕府はなぜ吉原の移転先として浅草観音の裏地の日本堤(にほんつつみ)を選んだのか。それについてきちんと答えるには、まず浅草の歴史に触れる必要があります。もう一度申し上げますが、ここからの議論は、おおむね竹村公太郎氏の『日本史の謎は「地形」で解ける』(PHP文庫)に依拠します。

浅草一帯は、太古の時代から高台になっていた現在の待乳山(まつちやま)、弁天山、鳥越神社付近を中心に、利根川・荒川・入間川が運んだ土砂の堆積によって陸地化が進み、古墳時代末期にはすでに人々が住んでいました。隅田川(昔は″宮古川″など色々な名でよばれていた)の河口近くで海の幸にも恵まれ、やや高台でもあったので災害からも避難しやすい土地でした。

これがどういう意味を有するのかを理解するためには、縄文海進の事実を知る必要があります。縄文海進とは、約六〇〇〇年前の縄文前期、気温はいまより高く、海面が数メートル上昇していて、海が関東の奥まで侵入していたことを指しています。つまり関東平野は、縄文時代には一面の海だったのです。その後、海は後退しますが、かつて海だったことの影響は次のような形で残ります。

天正十八年(一五九〇年)、徳川家康は、豊臣秀吉の命令で関八州に移封され江戸に入りました。そのとき家康が目にしたものは、何も育たない湿地帯が延々と続き、崩れかけた江戸城郭だけがぽつんとある荒涼とした風景でした。

縄文海進のころとくらべれば海岸線はかなり後退し、江戸湾に流れ込む利根川の運ぶ土砂が堆積して関東平野が顔を現してはいましたが、その広大な関東は今日のような平野ではありませんでした。かつて海だった低地は水はけが悪いのです。排水ポンプのない時代、ひとたび雨が降れば水は行き場を失い一面に溢れます。さらに、当時は利根川・渡良瀬川・荒川が江戸湾に流れ込んでいたので、そこいら一帯は何日間も何ヶ月間も浸水したままの土地だったのです。つまり、当時の関東は平野ではなく湿地だった。家康は、そういう関東を目の当たりにしたのです。

そのことを踏まえたうえで、浅草に焦点をしぼりましょう。先ほど申し上げたとおり、浅草一帯は、古代から関東湿地帯のなかの小高い地形でした。その事実に着目することで、徳川幕府の治水事業の核心が分かるようになり、浅草が江戸文化の中心となった理由もおのずと明らかになります(と竹内氏は力説します)。

一面の関東湿地帯を肥沃な関東平野にするために、家康がまず着手したのは、利根川の流れを江戸湾から銚子に向ける「利根川東遷」工事でした。文禄三年(一五九四年)の会の川(あいのかわ)締切り工事を手始めに、赤堀川の開削、江戸川の開削などの河川工事が次々に着手され、家康によって関東郡代に任命された伊奈備前守忠次から忠政へ、忠政から忠治へ、その職と当事業が受け継がれ、事業が完了したのは、承応三年(一六五四年)のことでした。

江戸幕府がその次に実施すべきは、荒川の制御でした。荒川すなわち隅田川(大川とも呼ばれる)は洪水で江戸のひとびとを苦しめる反面、舟運で江戸と周辺農村とを結ぶ大切な川でもありました。だから、利根川のように流路を遠くへ移動させるわけにはいかなかったのです。

現代のように大型機械などなくて人馬に頼るほかはなかった当時、隅田川の治水工事は至難の業でした。だから、その抜本的な治水工事は三〇〇年後の昭和にまで持ち越されることになりました。江戸時代において隅田川を制御した最終的な堤防の姿は残っていますが、そこへたどり着くまでの試行錯誤の歴史的な記述は残っていません。

そこで竹村氏は、治水インフラのプロとして、理にかなった大胆な推理を展開します(吉原の話はいずれしかるべきところで出てきますので、しばらくお待ちください)。

治水の原始的かつ最も基本的な手法は「ある場所で水を溢れさせる」ことである。ある場所で洪水が溢れれば、それ以外の場所は助かる。ある特定の場所で洪水を溢れさせる手法は、時空を超えた治水の第一原則である。治水は必ずその第一の原則から始まる。江戸の治水も溢れさせるという原則から始まった。

ここで俄然、浅草の存在が光り始めます。洪水で江戸を悩ます隅田川は北西から流れてきます。その河口は江戸湾の入江が深く入り込んでいて、その入江の奥に中洲の小丘があり、その小丘の上に江戸の最古のお寺、すなわち浅草寺があります。

江戸幕府はこの浅草寺に注目した。浅草寺が1000年の歴史を持っていることは、この一帯で最も安全な場所という証拠なのだ。その浅草寺を治水の拠点とする。つまり、浅草寺の小丘から堤防を北西に延ばし、その堤防を今の三ノ輪から日暮里の高台にぶつける。この堤防で洪水を東へ誘導して隅田川の左岸で溢れさせ、隅田川の西の右岸に展開する江戸市街を守る。1620年、徳川幕府はこの堤の建設を全国の諸藩に命じた。浅草から三ノ輪の高台まで高さ3m、堤の道幅は8mという大きな堤が、80余州の大名たちによって60日余りで完成したのだ。日本中の大名たちがこの堤の建設に参加したので、この堤は「日本堤」(にほんつつみ)と呼ばれるようになった。

そこへ、江戸の大半を焼き尽くした明暦三年(一六五七年)の明暦の大火がありました。それをきかっけに、江戸幕府は抜本的な都市改造に着手しました。防火機能を高めるために大胆な区画整理をし、隅田川の対岸を武家屋敷の代替地としたのです。そこで、初めて両岸を結ぶ橋、すなわち両国橋を架けました。武蔵国と下総(しもうさ)国を結ぶ橋だからそう名付けられたのです。隅田川の対岸は大雨のたびに水が溢れ、中洲が島のように点在していたので、江戸の人々はそこを「向島」と呼んでいました。

そこへ、江戸の大半を焼き尽くした明暦三年(一六五七年)の明暦の大火がありました。それをきかっけに、江戸幕府は抜本的な都市改造に着手しました。防火機能を高めるために大胆な区画整理をし、隅田川の対岸を武家屋敷の代替地としたのです。そこで、初めて両岸を結ぶ橋、すなわち両国橋を架けました。武蔵国と下総(しもうさ)国を結ぶ橋だからそう名付けられたのです。隅田川の対岸は大雨のたびに水が溢れ、中洲が島のように点在していたので、江戸の人々はそこを「向島」と呼んでいました。このように、隅田川の対岸を江戸に取り込んだからには、これまでのようにそこで洪水を溢れさせておくわけにはいきません。ほかのどこかで溢れさせなければならなりません。

以前から隅田川の左岸には中洲づたいに熊谷(くまがや)へ続く街道の堤があった。徳川幕府はこの街道の堤を本格的な堤防に改築することとし、墨田堤から荒川堤、熊谷堤へと一連の堤防を強化していった。日本堤とこの墨田堤・荒川堤・熊谷堤で囲む一帯で隅田川を溢れさせる。ここで洪水を溢れさせ、江戸に洪水を到達させない。現在でいう遊水池であった。

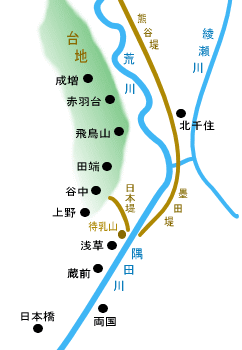

上の図は、日本堤と墨田・荒川・熊谷堤で江戸を守る遊水池システムを示しています。江戸幕府は、堤防というハードインフラの整備を行ったのです。

このように、日本堤と墨田堤とが江戸を守る生命線になりました。そこで大きな問題が浮上します。それは、築造したこれらの堤をどうやって確実に維持し管理するか、です。なぜなら、竹村氏によれば、堤防とはそれを築造する以上に維持管理することが重要な施設であるからです。維持管理というソフトウェアが伴わなければ、堤防は弱体化し崩壊する運命にあるのです。

しかしこのことは、堤防に限ったことではありません。笹子トンネル崩落事故の例を持ち出すまでもなく、築造されたインフラをきちんとメンテナンスすることの重要性は、いくら強調してもしすぎることはありません。インフラをきちんと維持管理することには、多くの人々の命がかかっているからです。

堤防に話を戻しましょう。草花の繁茂、ミミズの発生、もぐらの穴掘り、蛇の巣作り、地震による割れ目の発生、大雨による堤防の法面(のりめん)の崩壊。このように、土堤が破堤する原因はたくさんあります。それゆえ、これらを監視するシステムをどうやって構築するかが、大きな問題として浮上したのです。当時の江戸幕府は、それをどうやって解決しようとしたのでしょうか。

竹村氏は、それを明らかにするインスピレーションを次の絵から得たそうです。それは、歌川(安藤)広重の『名所江戸百景』のひとつ「よし原日本堤」です。

この絵のなかで多くの人々がぞろぞろと歩いているのが日本堤です。そうしてこの絵の右やや上に幻の桃源郷のような雰囲気を醸し出している屋根の連なりがあります。それが、明暦の大火をきっかけに移転した新吉原です。吉原は不夜城と呼ばれるくらいですから、この大量の人波が途絶えることはありません。年がら年中、人々は吉原を目指してぞろぞろと歩いているのです。そうして堤の両側には物売り小屋が建ち並んでいます。竹内氏は、この状態は当時の江戸幕府が仕組んだものであると主張します。

この絵を見ていると、ぞろぞろ歩く客たちはまるで日本堤を踏み固めているようだ。まさに、江戸幕府の狙いはここにあった。遊廓を日本堤に移転させることで、人々の往来で日本堤を踏み固める。行き交う江戸市民の視線が、日本堤の不審な変状や出来事を発見していく。そう、江戸市民が知らず知らずのうちに河川管理者になり、日本堤を強化し、監視していたのだ。

松葉屋の女将・福田利子女史は、「吉原通いの道」について述べています。そのルートは、まず雷門を通って観音様におまいりし(女房などに対する言い訳のため)、その後右に折れると馬道(うまみち)に出る。そこを通って日本堤に出る。見返り柳から左に折れて、五十間道のくの字型の衣紋坂を通って吉原大門をくぐる。広重は、このルートをぞろぞろと歩くひとびとを描いたことになります。

竹村氏によれば、対岸の墨田堤に関しても、江戸幕府は同様の仕掛けを施したそうですが、それについてはこの際略しましょう。竹内氏はここでとても大切なことを言っています。それはいくら強調されてもされ過ぎるということはありません。

「その1」で私は次のように申し上げました。「吉原の高級花魁は江戸の精華でした。彼女たちのまわりに自然に大名や豪商が集まり、吉原は華やかな社交場になりました。絵師や俳諧師、歌舞伎役者、戯作者なども競って吉原に出入りするようになり、その活力が歌舞伎、浮世絵、狂歌、川柳などの傑作をつぎつぎと生み、吉原には馥郁たる江戸文化が咲き誇ることになりました」。そんなふうにして、吉原が華やかになればなるほどに、殷賑を極めれば極めるほどに、文化の華が咲き誇れば咲き誇るほどに、江戸のひとびとの生命を守る堤防というハードインフラがいよいよ強固になっていくのです。そうして、そういう好循環を媒介したのは、江戸幕府の懐深い知恵でした。ここには、文明と文化と政治との類まれなほどの良好な関係があります。

私は、ここに示された文化にこそ、そのあり得べき姿かたちがあると考えます。なぜならそれは、それと好循環の関係にある文明や政治とともに総体として、ごく普通に生きている民草を幸せにするものであるからです。その場合、ポイントになるのは、政治に携わる者が、エロスの充足を求めて生きている人間のありのままの姿を率直に認めて施策を講じることです。江戸時代の為政者は、「浮世」や「世間」を「社会」などという他所行きの言葉でごまかすことがなかったので、そういうことが可能だったのでしょう。

こういう言い方に対して、″お前は、そういう一見「好循環」と映るものが、実は年頃の娘の身売りを余儀なくさせる貧困の存在によって支えられていた現実を見ていない″と言い返す術があることを、私は一応知ってはいます。

それは一見正しいことを言っているかのようですが、そういうことを言って得意がったり、相手の鼻を明かした気になる手合いには、実は致命的な盲点があります。それは、″どの時代においても人間社会は常に不完全なものを抱えている。それを引き受けながら、人間はなおも良きもの・あり得べきものを求めて、ときにそれを実現してしまう存在である″ということに対する感知がないことです。

それについては、次回に付論として詳しく述べましょう。

「吉原の秘密」。それは、吉原に咲いた文化の花は、為政者の懐深い知恵を媒介とし、そこに吸い寄せられるひとびとを通じて、堤防という江戸の安全の根幹に関わるインフラをより強固なものとするという驚くべき働きを有したということです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます