松尾一郎氏の動画を通じて「南京事件」を考える(その2)幕府山事件をめぐって (美津島明)

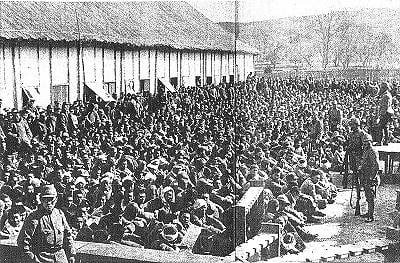

日本の部隊に収容された中国人捕虜の一部 (昭和12年12月16日)

今回の松尾氏のお話しは、〈「虐殺派」は、日本軍による「大虐殺」があった、と言っている。しかし、彼らは、その定義を明らかにしていない。にもかかわらず、「虐殺はあった」という。それはおかしい。また、国際法違反があったと主張するが、それもなかった。〉とまとめることができるでしょう。

これに関連する話として、次のようなことがあります(以下は、田中正明氏の『「南京事件」の総括』(小学館文庫)の祖述・引用です)。昭和五九年(一九八四年)の歳末に雑誌『諸君!』が、「虐殺派」の洞富雄氏と「中間派」の秦郁彦氏と「まぼろし派」の鈴木明氏・田中正明氏の四人を集めて、座談会を開きました。

その座談会の席上、田中氏が「″大虐殺″とは何かという定義からはじめましょう」と口火を切った後、次のようなやりとりがありました。

田中 ″大虐殺″とは何かという定義からはじめましょう。私はやはり、当時の日本軍が計画的、組織的に虐殺をやったかどうか・・・発令者がいて、命令を伝達する者がいて、かつ実行者がいたのかどうか。そういう計画性の有無を論じたいと思うんですよ〉

(これに対して洞氏)〈賛成ですね。ぼくは、大虐殺という言葉は好きじゃないんです〉

では、話がうまくかみ合って、大虐殺の定義が共有されることになったのでしょうか。田中氏は、そうではなかった、と言います。

賛成というのが、定義からはじめることに賛成なのか、それとも私の定義に賛成したのかわからないが、すぐその口の下から洞氏は「もっとも、大虐殺にはちがいありませんがね、あれ、一体、いつ頃から言い出されたんですか」といっている。この「大虐殺にはちがいありませんがね」の一句は校正の時、氏が追記したものである。だから論理が目茶苦茶である。大虐殺の定義をしようというのに、「賛成です」と賛成しておきながら、「もっとも、大虐殺にはちがいありませんがね」と言うのであるから、話は噛み合ってこない。

松尾氏が、「虐殺派」が主張する「虐殺」には定義がない、と言っているのがよく分かるくだりです。

ちなみに、田中氏によれば、洞氏は、オフレコとして、本多勝一氏が『中国の旅』のなかで、中国で言われている南京″大″を″大虐殺″と翻訳して書いたのが、″大虐殺″のはじまりではなかろうか、という意味のことを言ったそうです。これは、動画中で松尾氏が言っていることと符合します。というか、このくだりを念頭に置いて、松尾氏が発言したのかもしれません。

とりあえず、虐殺の定義をしておきましょう。田中氏の議論を参考にして、〈虐殺とは、発令者と命令の伝達者と実行者によって遂行される組織的・計画的大量殺戮のことである〉とします。ナチスのユダヤ民族に対する一連の振る舞いを想起すれば、分かりやすいのではないでしょうか。

次に、いわゆる「南京大虐殺」も定義しておきましょう。「一九三七(昭和十二)年十二月十三日の南京陥落の翌日から六週間の間に、女・子供を含む南京市民や無抵抗な中国軍兵士の捕虜(国民党、現台湾政府軍)を含む約三〇万人が殺害されたとされる事件」。松尾氏のサイトからの借用ですが、私は、これでいいのではないかと思います。

「南京大虐殺」の定義をすると、早速問題になるのは、「無抵抗な中国軍兵士の捕虜」の殺害です。「虐殺派」からすれば、それこそが国際法違反であり虐殺である、というわけです。具体的には、第13師団の山田支隊(山田栴(せん)二少将)麾下(きか)の歩兵第六十五連隊(会津若松市・両角業作大佐)が十二月十四日、幕府山附近でとらえた国民党軍の敵兵一万四七〇〇人に対する処置をめぐって、すなわち幕府山事件をめぐって、「虐殺派」と「まぼろし派」が、論争を繰り広げてきました。とらえられた敵兵の数が最大だからでしょう。

無抵抗な捕虜の殺害は、当時においても国際法違反すなわち戦争犯罪であって、虐殺と称してもよいように思われます。ところが、話はそう単純ではないのです。

幕府山事件を論じるに当たって、私たちは、少々面倒くさい理論的な手続きを経る必要があります。その論点の核心は、「日本軍がとらえた国民党軍の敵兵一万四七〇〇人は、果たして『捕虜』と呼びうるのか」です。

松尾氏によれば、当時の国際法において、捕虜には次の要件があります。すなわち、➀武器を携行していること②敵軍であることが遠方からでも分かるような明らかな標識があること③統率者がいること④軍服を着ていること⑤白旗を掲げること、の五つです。

この五要件は、きわめて重要です。なぜなら、幕府山事件のみならず、南京事件に登場する国民党軍の敵兵たちには、共通して③の「統率者がいること」という要件が決定的に欠けているというよりほかはない からです(いわゆる「便衣兵」の場合、そのほかの四要件もすべて欠けています)。端的に言えば、〈日本軍は、敵兵の処置をしたことは確かだが、少なくとも「捕虜」の殺害などしていない、つまり、国際法違反など犯していない。だから、敵兵の処置に関して虐殺があったとはいえない〉ということになるのです。話が錯綜するといけないので、その詳細については後ほど触れます。

松尾氏は、このようにきわめて重要な視点を提供しています。それゆえ、これを鵜呑みにするわけにはいきませんから、私なりにいろいろ調べてみました。すると、この捕虜の五要件には、少なくとも次のふたつの根拠があることが分かりました。

ひとつめ。田畑茂二郎著『新訂国際法』より。「交戦資格を有しないものが軍事行動に従事する場合には、敵に捕らえられた際、捕虜としての待遇は与えられず、戦時重犯罪人としての処罰を受けなければいけない」。つまり、➀交戦資格を有しないこと②軍事行動に従事すること③敵に捕らえられたこと、の三つの要件がそろえば、捕らえられた敵兵は、「捕虜」ではなくて「戦時重犯罪人」として扱われなければならない、と述べられています。

では、交戦資格とは何でしょうか。それは、ハーグ陸戦条約(一八九九年採択・一九一一年日本での公布)第一条「交戦資格」に規定されています。

一 部下の為に責任を負う者その頭に在ること

二 遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること

三 公然兵器を携帯すること

四 その動作につき戦争の法規慣例を遵守すること

これが、松尾氏による捕虜規定のふたつめの根拠になります。

以上を念頭におきながら、幕府山事件に具体的に触れることにしましょう。松尾氏の話は、いささか簡略に過ぎるところがあるので、以下、田中正明氏の『「南京事件」の総括』を祖述・引用しながら話を進めましょう。

当事件の真相を明らかにするために、鈴木明氏は、昭和四七年、仙台に第13師団の山田支隊・支隊長・山田少将はじめ、当時の関係者数名を訪ねて、その真相を『「南京大虐殺」のまぼろし』で明らかにしようとしました。当著によれば、山田少将はこの大量の敵兵の処置に窮し、意を決して揚子江の中洲に彼らを釈放することにし、護送して目的地の近くについたとき、暴動が起き、彼らのうち約1000人が射殺され、日本側将兵も死傷した、とあります。

ところが、昭和五九年八月七日の「毎日新聞」は、「元陸軍伍長、スケッチで証言、南京捕虜一万人虐殺」という大見出しで、第十三師団の山田支隊麾下・歩兵第六十五連隊の伍長・K氏が多数の敵兵を揚子江岸に連行して一万三五〇〇人(当初、捕らえられた敵兵は一万四七〇〇人)をみな殺しにしたと証言した、という記事を掲載しました。それは、従来の説をくつがえす計画的・組織的な虐殺説を補強する証言内容でした。続いて、あの本多勝一氏もK氏の同趣旨の証言を『朝日ジャーナル』に連載し、1万三五〇〇人の虐殺の模様と〈その虐殺は軍司令部からの命令である〉という趣旨の報道をしました。

K氏というのは、小金井市在住(昭和六二年三月当時)の栗原利一氏のことです。栗原氏は自分の意思とは全く逆の報道をされたことに対して毎日に抗議を申し入れました。氏は、中共側の公式資料集『証言・南京大虐殺』の虐殺数30万・40万という人数のいい加減さに腹を立て、これに反論するために記者に話しをしたのですが、それを曲解・歪曲されて報道され、匿名の中傷や悪罵をあびて困っていると抗議したのです。

田中氏も電話で栗原氏に真意をただしてみたそうです。氏は電話口で、「毎日新聞にも本多氏にも、言いもしないことを書かれた。自分の本当に言いたいことは書かないで、結果的には逆なことになってしまった。悔やんでいる」と言ってしきりに嘆いていたとの由です。

田中氏は栗原氏に二度電話をしましたが、なかなかアポイントがとれなかったので福島に赴き、当事件に関係した、第六十五連隊の連隊砲小隊長平林貞治氏(当時少尉)に会ってインタヴューをしました。

その概要を、田中氏の『~総括』から引きましょう。

➀わが方の兵力は、上海の激戦で死傷者続出し、出発時の約三分の一の一五〇〇足らずとなり、そのうえに、へとへとに疲れ切っていた。しかるに自分たちの十倍近い一万四〇〇〇の捕虜をいかに食わせるか、その食器さがしにまず苦労した。

②(南京市郊外の幕府山のふもとの――引用者補)上元門の、校舎のような建物に簡単な竹矢来(竹を縦・横に粗く組み合わせて作った囲い――引用者注)をつくり収容したが、捕虜は無統制で服装もまちまち、指揮官もおらず、やはり疲れていた。山田旅団長命令で非戦闘員と思われる者約半数をその場で釈放した。

③二日目(十二月十五日。南京陥落の翌々日――引用者注)の夕刻火事があり、混乱に乗じてさらに半数が逃亡し、内心ホッとした。その間逆襲の恐怖はつねに持っていた。

④彼らを縛ったのは彼らのはいている黒い巻脚絆(まききゃはん)。殆ど縛ったが縛ったにならない(きちんと縛れない)。捕虜は約四〇〇〇、監視兵は一〇〇〇人足らず、しかも私の部下は砲兵で、小銃がなくゴボー剣((銃剣の別称――引用者注)のみ。出発したのは正午すぎ、列の長さ約四キロ、私は最後尾にいた。

⑤騒動が起きたのは薄暮、左は揚子江支流、右は崖で、道は険阻(けんそ)となり、不吉な予感があった。突如中洲の方に銃声があり、その銃声を引き金に、前方で叫喚とも喊声(かんせい)ともつかぬ異様な声が起きた。

⑥最後列まで一斉に狂乱となり、機銃は鳴り響き、捕虜は算を乱し、私は軍刀で、兵はゴボー剣を片手に振りまわし、逃げるのが精一ぱいであった。

⑦静寂にかえった五時半ころ、軽いスコールがあり、雲間から煌々(こうこう)たる月が顔を出し、″鬼哭愁々″の形容詞のままの凄惨な光景はいまもなお眼底に彷彿たるものがある。

⑧翌朝私は将校集会所で、先頭附近にいた一人の将校(特に名は秘す)が捕虜に帯刀を奪われ、刺殺され、兵六人が死亡、十数名が重軽傷を負った旨を知らされた。

⑨その翌日全員また使役に駆り出され、死体の始末をさせられた。作業は半日で終わったと記憶する。中国側の死者一〇〇〇~三〇〇〇人ぐらいといわれ、葦の中に身を隠す者を多く見たが、だれ一人これをとがめたり射つ者はいなかった。わが軍の被害が少なかったのは、彼らは逃亡が目的だったからだと思う。

以上の引用のなかで、「捕虜は無統制で服装もまちまち、指揮官もおらず」とあるのは、先に述べた「捕虜」の要件のうち、少なくとも「②敵軍であることが遠方からでも分かるような明らかな標識があること③統率者がいること④軍服を着ていること」の三つが満たされていないことは明らかです。つまり、この一万四〇〇〇人の敵兵は、「捕虜」ではなくて「戦時重犯罪人」である、というよりほかはありません。

ここで、信夫淳平著『上海戦と国際法』からの次の引用に着目していただきたい。

「非交戦者の行為としては、その資格なきになおかつ敵対行為を敢えてするが如き、いづれも戦時重罪犯の下に、死刑、もしくは死刑に近き重罪に処せらるるのが戦時公法の認むる一般の慣例である」

先の引用中の、「騒動が起きた 」「突如中洲の方に銃声があり、その銃声を引き金に、前方で叫喚とも喊声(かんせい)ともつかぬ異様な声が起きた」「最後列まで一斉に狂乱となり、機銃は鳴り響き、捕虜は算を乱し」とあるのは、明らかに信夫氏の「非交戦者の行為としては、その資格なきになおかつ敵対行為を敢えてするが如き」行為に該当するものと思われます。とするならば、日本軍が彼らを「戦時重罪犯の下に、死刑、もしくは死刑に近き重罪に処」したのは、当時の戦時国際法に照らして、決して違反行為とは言えないことになります。

もっと根本的な、(国民党側にとっては致命的な)事実があります。それは、南京陥落を目前に控えて、日本側は降伏勧告をしました。ところが、中国国民党の蒋介石は降伏勧告を無視し南京死守を命じて、南京を戦場にした のです。そして蒋介石と司令長官の唐生智は逃亡し、南京を混乱状態に陥れました。

これが、なにゆえ根本的で、国民党側にとっては致命的な事実と言えるのでしょうか。ここでふたたび、ハーグ陸戦条約をごらんください。

ハーグ陸戦条約(陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則)

第三十六条 休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。

司令長官唐生智はすでに逃亡しており、「休戦の意」はもちろん「休戦条件」の提示もありませんでした。だから、戦闘は継続していた、というよりほかはありません。そういう状況下において「突如中洲の方に銃声があり、その銃声を引き金に、前方で叫喚とも喊声(かんせい)ともつかぬ異様な声が起き」、「最後列まで一斉に狂乱となり、機銃は鳴り響き、捕虜は算を乱」すという異変が起こったのです。それを、日本軍が敵対行為と認識したのはいたしかたのないことであった、と私は考えます。 山田支隊は、「交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である」という当然の権利を行使したのです。それゆえ、幕府山における同支隊の行動は、当時の国際法に照らして、少なくとも違法とはいえないことになります。

また、「非戦闘員と思われる者約半数をその場で釈放した」のですから、同支隊は、きわめて困難な局面においても戦闘員と非戦闘員とを区別する理性を有していたとも私は考えます。

南京攻略戦における国民軍兵士たちの惨状の責任は、日本軍にはなくて、蒋介石と司令長官の唐生智にこそある。これが、さしあたりの私の結論です。

では、「南京大虐殺 研究について」第三回をごらんください。第二回は、おもに従軍慰安婦のことが述べられているので飛ばしました。

南京大虐殺 研究について(その2) 松尾一郎 (第3回)

参考資料

http://nomorepropaganda.blog39.fc2.com/blog-entry-871.html 〈幕府山事件と「審問なき処罰の禁止」について~戦時国際法上合法説〉

http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n155583 〈”捕虜の処刑”は虐殺か?~「南京事件」肯定派「ゆう」氏を論破してみました〉

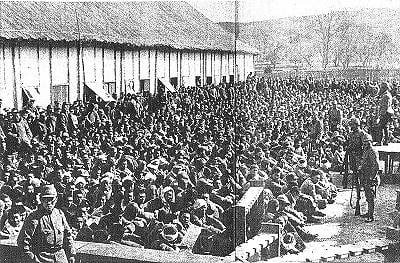

日本の部隊に収容された中国人捕虜の一部 (昭和12年12月16日)

今回の松尾氏のお話しは、〈「虐殺派」は、日本軍による「大虐殺」があった、と言っている。しかし、彼らは、その定義を明らかにしていない。にもかかわらず、「虐殺はあった」という。それはおかしい。また、国際法違反があったと主張するが、それもなかった。〉とまとめることができるでしょう。

これに関連する話として、次のようなことがあります(以下は、田中正明氏の『「南京事件」の総括』(小学館文庫)の祖述・引用です)。昭和五九年(一九八四年)の歳末に雑誌『諸君!』が、「虐殺派」の洞富雄氏と「中間派」の秦郁彦氏と「まぼろし派」の鈴木明氏・田中正明氏の四人を集めて、座談会を開きました。

その座談会の席上、田中氏が「″大虐殺″とは何かという定義からはじめましょう」と口火を切った後、次のようなやりとりがありました。

田中 ″大虐殺″とは何かという定義からはじめましょう。私はやはり、当時の日本軍が計画的、組織的に虐殺をやったかどうか・・・発令者がいて、命令を伝達する者がいて、かつ実行者がいたのかどうか。そういう計画性の有無を論じたいと思うんですよ〉

(これに対して洞氏)〈賛成ですね。ぼくは、大虐殺という言葉は好きじゃないんです〉

では、話がうまくかみ合って、大虐殺の定義が共有されることになったのでしょうか。田中氏は、そうではなかった、と言います。

賛成というのが、定義からはじめることに賛成なのか、それとも私の定義に賛成したのかわからないが、すぐその口の下から洞氏は「もっとも、大虐殺にはちがいありませんがね、あれ、一体、いつ頃から言い出されたんですか」といっている。この「大虐殺にはちがいありませんがね」の一句は校正の時、氏が追記したものである。だから論理が目茶苦茶である。大虐殺の定義をしようというのに、「賛成です」と賛成しておきながら、「もっとも、大虐殺にはちがいありませんがね」と言うのであるから、話は噛み合ってこない。

松尾氏が、「虐殺派」が主張する「虐殺」には定義がない、と言っているのがよく分かるくだりです。

ちなみに、田中氏によれば、洞氏は、オフレコとして、本多勝一氏が『中国の旅』のなかで、中国で言われている南京″大″を″大虐殺″と翻訳して書いたのが、″大虐殺″のはじまりではなかろうか、という意味のことを言ったそうです。これは、動画中で松尾氏が言っていることと符合します。というか、このくだりを念頭に置いて、松尾氏が発言したのかもしれません。

とりあえず、虐殺の定義をしておきましょう。田中氏の議論を参考にして、〈虐殺とは、発令者と命令の伝達者と実行者によって遂行される組織的・計画的大量殺戮のことである〉とします。ナチスのユダヤ民族に対する一連の振る舞いを想起すれば、分かりやすいのではないでしょうか。

次に、いわゆる「南京大虐殺」も定義しておきましょう。「一九三七(昭和十二)年十二月十三日の南京陥落の翌日から六週間の間に、女・子供を含む南京市民や無抵抗な中国軍兵士の捕虜(国民党、現台湾政府軍)を含む約三〇万人が殺害されたとされる事件」。松尾氏のサイトからの借用ですが、私は、これでいいのではないかと思います。

「南京大虐殺」の定義をすると、早速問題になるのは、「無抵抗な中国軍兵士の捕虜」の殺害です。「虐殺派」からすれば、それこそが国際法違反であり虐殺である、というわけです。具体的には、第13師団の山田支隊(山田栴(せん)二少将)麾下(きか)の歩兵第六十五連隊(会津若松市・両角業作大佐)が十二月十四日、幕府山附近でとらえた国民党軍の敵兵一万四七〇〇人に対する処置をめぐって、すなわち幕府山事件をめぐって、「虐殺派」と「まぼろし派」が、論争を繰り広げてきました。とらえられた敵兵の数が最大だからでしょう。

無抵抗な捕虜の殺害は、当時においても国際法違反すなわち戦争犯罪であって、虐殺と称してもよいように思われます。ところが、話はそう単純ではないのです。

幕府山事件を論じるに当たって、私たちは、少々面倒くさい理論的な手続きを経る必要があります。その論点の核心は、「日本軍がとらえた国民党軍の敵兵一万四七〇〇人は、果たして『捕虜』と呼びうるのか」です。

松尾氏によれば、当時の国際法において、捕虜には次の要件があります。すなわち、➀武器を携行していること②敵軍であることが遠方からでも分かるような明らかな標識があること③統率者がいること④軍服を着ていること⑤白旗を掲げること、の五つです。

この五要件は、きわめて重要です。なぜなら、幕府山事件のみならず、南京事件に登場する国民党軍の敵兵たちには、共通して③の「統率者がいること」という要件が決定的に欠けているというよりほかはない からです(いわゆる「便衣兵」の場合、そのほかの四要件もすべて欠けています)。端的に言えば、〈日本軍は、敵兵の処置をしたことは確かだが、少なくとも「捕虜」の殺害などしていない、つまり、国際法違反など犯していない。だから、敵兵の処置に関して虐殺があったとはいえない〉ということになるのです。話が錯綜するといけないので、その詳細については後ほど触れます。

松尾氏は、このようにきわめて重要な視点を提供しています。それゆえ、これを鵜呑みにするわけにはいきませんから、私なりにいろいろ調べてみました。すると、この捕虜の五要件には、少なくとも次のふたつの根拠があることが分かりました。

ひとつめ。田畑茂二郎著『新訂国際法』より。「交戦資格を有しないものが軍事行動に従事する場合には、敵に捕らえられた際、捕虜としての待遇は与えられず、戦時重犯罪人としての処罰を受けなければいけない」。つまり、➀交戦資格を有しないこと②軍事行動に従事すること③敵に捕らえられたこと、の三つの要件がそろえば、捕らえられた敵兵は、「捕虜」ではなくて「戦時重犯罪人」として扱われなければならない、と述べられています。

では、交戦資格とは何でしょうか。それは、ハーグ陸戦条約(一八九九年採択・一九一一年日本での公布)第一条「交戦資格」に規定されています。

一 部下の為に責任を負う者その頭に在ること

二 遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること

三 公然兵器を携帯すること

四 その動作につき戦争の法規慣例を遵守すること

これが、松尾氏による捕虜規定のふたつめの根拠になります。

以上を念頭におきながら、幕府山事件に具体的に触れることにしましょう。松尾氏の話は、いささか簡略に過ぎるところがあるので、以下、田中正明氏の『「南京事件」の総括』を祖述・引用しながら話を進めましょう。

当事件の真相を明らかにするために、鈴木明氏は、昭和四七年、仙台に第13師団の山田支隊・支隊長・山田少将はじめ、当時の関係者数名を訪ねて、その真相を『「南京大虐殺」のまぼろし』で明らかにしようとしました。当著によれば、山田少将はこの大量の敵兵の処置に窮し、意を決して揚子江の中洲に彼らを釈放することにし、護送して目的地の近くについたとき、暴動が起き、彼らのうち約1000人が射殺され、日本側将兵も死傷した、とあります。

ところが、昭和五九年八月七日の「毎日新聞」は、「元陸軍伍長、スケッチで証言、南京捕虜一万人虐殺」という大見出しで、第十三師団の山田支隊麾下・歩兵第六十五連隊の伍長・K氏が多数の敵兵を揚子江岸に連行して一万三五〇〇人(当初、捕らえられた敵兵は一万四七〇〇人)をみな殺しにしたと証言した、という記事を掲載しました。それは、従来の説をくつがえす計画的・組織的な虐殺説を補強する証言内容でした。続いて、あの本多勝一氏もK氏の同趣旨の証言を『朝日ジャーナル』に連載し、1万三五〇〇人の虐殺の模様と〈その虐殺は軍司令部からの命令である〉という趣旨の報道をしました。

K氏というのは、小金井市在住(昭和六二年三月当時)の栗原利一氏のことです。栗原氏は自分の意思とは全く逆の報道をされたことに対して毎日に抗議を申し入れました。氏は、中共側の公式資料集『証言・南京大虐殺』の虐殺数30万・40万という人数のいい加減さに腹を立て、これに反論するために記者に話しをしたのですが、それを曲解・歪曲されて報道され、匿名の中傷や悪罵をあびて困っていると抗議したのです。

田中氏も電話で栗原氏に真意をただしてみたそうです。氏は電話口で、「毎日新聞にも本多氏にも、言いもしないことを書かれた。自分の本当に言いたいことは書かないで、結果的には逆なことになってしまった。悔やんでいる」と言ってしきりに嘆いていたとの由です。

田中氏は栗原氏に二度電話をしましたが、なかなかアポイントがとれなかったので福島に赴き、当事件に関係した、第六十五連隊の連隊砲小隊長平林貞治氏(当時少尉)に会ってインタヴューをしました。

その概要を、田中氏の『~総括』から引きましょう。

➀わが方の兵力は、上海の激戦で死傷者続出し、出発時の約三分の一の一五〇〇足らずとなり、そのうえに、へとへとに疲れ切っていた。しかるに自分たちの十倍近い一万四〇〇〇の捕虜をいかに食わせるか、その食器さがしにまず苦労した。

②(南京市郊外の幕府山のふもとの――引用者補)上元門の、校舎のような建物に簡単な竹矢来(竹を縦・横に粗く組み合わせて作った囲い――引用者注)をつくり収容したが、捕虜は無統制で服装もまちまち、指揮官もおらず、やはり疲れていた。山田旅団長命令で非戦闘員と思われる者約半数をその場で釈放した。

③二日目(十二月十五日。南京陥落の翌々日――引用者注)の夕刻火事があり、混乱に乗じてさらに半数が逃亡し、内心ホッとした。その間逆襲の恐怖はつねに持っていた。

④彼らを縛ったのは彼らのはいている黒い巻脚絆(まききゃはん)。殆ど縛ったが縛ったにならない(きちんと縛れない)。捕虜は約四〇〇〇、監視兵は一〇〇〇人足らず、しかも私の部下は砲兵で、小銃がなくゴボー剣((銃剣の別称――引用者注)のみ。出発したのは正午すぎ、列の長さ約四キロ、私は最後尾にいた。

⑤騒動が起きたのは薄暮、左は揚子江支流、右は崖で、道は険阻(けんそ)となり、不吉な予感があった。突如中洲の方に銃声があり、その銃声を引き金に、前方で叫喚とも喊声(かんせい)ともつかぬ異様な声が起きた。

⑥最後列まで一斉に狂乱となり、機銃は鳴り響き、捕虜は算を乱し、私は軍刀で、兵はゴボー剣を片手に振りまわし、逃げるのが精一ぱいであった。

⑦静寂にかえった五時半ころ、軽いスコールがあり、雲間から煌々(こうこう)たる月が顔を出し、″鬼哭愁々″の形容詞のままの凄惨な光景はいまもなお眼底に彷彿たるものがある。

⑧翌朝私は将校集会所で、先頭附近にいた一人の将校(特に名は秘す)が捕虜に帯刀を奪われ、刺殺され、兵六人が死亡、十数名が重軽傷を負った旨を知らされた。

⑨その翌日全員また使役に駆り出され、死体の始末をさせられた。作業は半日で終わったと記憶する。中国側の死者一〇〇〇~三〇〇〇人ぐらいといわれ、葦の中に身を隠す者を多く見たが、だれ一人これをとがめたり射つ者はいなかった。わが軍の被害が少なかったのは、彼らは逃亡が目的だったからだと思う。

以上の引用のなかで、「捕虜は無統制で服装もまちまち、指揮官もおらず」とあるのは、先に述べた「捕虜」の要件のうち、少なくとも「②敵軍であることが遠方からでも分かるような明らかな標識があること③統率者がいること④軍服を着ていること」の三つが満たされていないことは明らかです。つまり、この一万四〇〇〇人の敵兵は、「捕虜」ではなくて「戦時重犯罪人」である、というよりほかはありません。

ここで、信夫淳平著『上海戦と国際法』からの次の引用に着目していただきたい。

「非交戦者の行為としては、その資格なきになおかつ敵対行為を敢えてするが如き、いづれも戦時重罪犯の下に、死刑、もしくは死刑に近き重罪に処せらるるのが戦時公法の認むる一般の慣例である」

先の引用中の、「騒動が起きた 」「突如中洲の方に銃声があり、その銃声を引き金に、前方で叫喚とも喊声(かんせい)ともつかぬ異様な声が起きた」「最後列まで一斉に狂乱となり、機銃は鳴り響き、捕虜は算を乱し」とあるのは、明らかに信夫氏の「非交戦者の行為としては、その資格なきになおかつ敵対行為を敢えてするが如き」行為に該当するものと思われます。とするならば、日本軍が彼らを「戦時重罪犯の下に、死刑、もしくは死刑に近き重罪に処」したのは、当時の戦時国際法に照らして、決して違反行為とは言えないことになります。

もっと根本的な、(国民党側にとっては致命的な)事実があります。それは、南京陥落を目前に控えて、日本側は降伏勧告をしました。ところが、中国国民党の蒋介石は降伏勧告を無視し南京死守を命じて、南京を戦場にした のです。そして蒋介石と司令長官の唐生智は逃亡し、南京を混乱状態に陥れました。

これが、なにゆえ根本的で、国民党側にとっては致命的な事実と言えるのでしょうか。ここでふたたび、ハーグ陸戦条約をごらんください。

ハーグ陸戦条約(陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則)

第三十六条 休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。

司令長官唐生智はすでに逃亡しており、「休戦の意」はもちろん「休戦条件」の提示もありませんでした。だから、戦闘は継続していた、というよりほかはありません。そういう状況下において「突如中洲の方に銃声があり、その銃声を引き金に、前方で叫喚とも喊声(かんせい)ともつかぬ異様な声が起き」、「最後列まで一斉に狂乱となり、機銃は鳴り響き、捕虜は算を乱」すという異変が起こったのです。それを、日本軍が敵対行為と認識したのはいたしかたのないことであった、と私は考えます。 山田支隊は、「交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である」という当然の権利を行使したのです。それゆえ、幕府山における同支隊の行動は、当時の国際法に照らして、少なくとも違法とはいえないことになります。

また、「非戦闘員と思われる者約半数をその場で釈放した」のですから、同支隊は、きわめて困難な局面においても戦闘員と非戦闘員とを区別する理性を有していたとも私は考えます。

南京攻略戦における国民軍兵士たちの惨状の責任は、日本軍にはなくて、蒋介石と司令長官の唐生智にこそある。これが、さしあたりの私の結論です。

では、「南京大虐殺 研究について」第三回をごらんください。第二回は、おもに従軍慰安婦のことが述べられているので飛ばしました。

南京大虐殺 研究について(その2) 松尾一郎 (第3回)

参考資料

http://nomorepropaganda.blog39.fc2.com/blog-entry-871.html 〈幕府山事件と「審問なき処罰の禁止」について~戦時国際法上合法説〉

http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n155583 〈”捕虜の処刑”は虐殺か?~「南京事件」肯定派「ゆう」氏を論破してみました〉

証拠として使った写真を「間違った」と差し替えて再発行するという恥知らずな人たちなんですよね。そういう連中が次々に捏造する話に反論しなければならないとは本当に難儀なことです。

中共が、ユネスコ記憶遺産に南京事件の証拠なるものを登録申請し、それが受理された段階で、南京事件の本質がはっきりとあぶりだされたと私は考えています。中共政府は、日本に対して、南京事件をモチーフに真正面から歴史戦を挑んできたのです。日本の国家イメージに致命的な打撃を与えて、国際社会のなかで日本が二度と起き上がれないようコテンパンにしようとしているのです。それが、南京事件の真相であると私は考えています。

売られた喧嘩は、買うよりほかはありません。買わなければ、相手はいい気になって、こちらをサンドバックのように打ちのめそうとするばかりだからです。媚中派が口癖のように主張する「対話」もなにもあったものではありません。

その場合、国内の「虐殺派」は、まったく役に立たない。なぜなら彼らには、身内であるはずの日本人の証言に対して執拗に猜疑の目を向け、全体主義的独裁政権である中共が差し出した大陸中国の「証人」の証言に信を置こうとする偏った姿勢が顕著だからです。言いかえるならば、戦いのさなかに、利敵行為をなすことで、自分たちの「良心」の証(あかし)立てをしようとする倒錯的心理が抜きがたくあるからです。

おっしゃるとおり、内外の敵と両面で戦わざるをえないのは、やっかいなことですね。

及ばずながら、私は私なりの流儀で、この戦いに参戦しようと思っております。

頼もしいかぎりです。お若い方がこのようにプロパガンダにまどわされることなく「真実」を自らの目で見ようとしているのを見ると本当にうれしくなります。実際には、都合の悪い真実というのもきっとあるのでしょう。しかし、本田勝一が自著について質問されて「証言者に聞いてくれ」と言ったという話を聞いて、ジャーナリストっていったいなんなのだろうかと長年猜疑の目をもって彼らを眺めてきました。今この時が、反撃の時なのかもしれませんね。

本文中で申し上げたことの繰り返しになりますが、私の場合、かつて、「虐殺派」の重鎮・本多勝一氏の一連の中国レポートを読み込むことによって、さんざん心を痛めた経験への、苦々しい思いが、南京問題への取り組みの原動力になっています。感情的に言えば、彼の首根っこをつかまえて、泥を吐かせたい気分なのです。従軍慰安婦問題もそうなのですが、左翼の連中が、日本にもたらしたものは、病的で、ろくでもないものばかりであると私は思っています。

〉実際には、都合の悪い真実というのもきっとあるのでしょう。

次に引用するのは、一九三七年十二月十三日(南京陥落の日)、南京市に光華門から入城した歩兵第十九連隊(敦賀市・人見秀三大佐)の第四中隊長・土屋正氏の証言です。それは、どこまで行っても不気味に静まり返った、『死の街』としか形容のしようがない街並みに深く進入しているときに氏がたまたま目撃した光景です。

「何キロぐらい前進したであろうか。とある大きな鉄筋コンクリート造りの建物に到達したが、ここで全く思いがけないことに遭遇した。

それは、講堂らしい室内に入ると、後送の余裕がなく取り残された重傷兵の枕辺に、白衣の多数の看護婦が毅然として立っている光景であった。私は深く頭を垂れて、そこを退去した。」

毅然として立っている看護婦たちは、もちろん中国人です。その、命懸けで重傷兵を守ろうとする彼女たちの凛とした姿に、私は胸を打たれますし、正直勝てないな、とも思います。なんというか、消しようのない痛覚を感じるのです。これは、「都合の悪い真実」というのとは、ちょっと違うかもしれませんが、こういう崇高な姿が、少なからず戦火の犠牲になってしまったのだろうという想像は、あまり気分がいいものではありません。

南京事件がとりざたされるのは、日本人がこういう言いがかりになれていないところを突かれた外交戦争だからです。米英仏露も日本人が南京事件を理由に外交問題で譲歩する事を望んでおり、真実などに興味はないのです。これは従軍慰安婦についても同じです。本当に何があったかを明らかにしようとするのは、名誉を守りたいと考える、特定の日本人しかいないでしょう。真実に興味の無い人にどうやって、真実を示したらよいのでしょうかね。

どっぷりと「平和」のなかに身を浸しているわたしたちにとって、戦争とはほんとうはどういうものなのかについてきちんと理解するのは、至難のわざなのではないでしょうか。そのことが、南京攻略戦についてのまっとうな理解を妨げているのではなかろうかと思うのです。

例えば、次のような言葉を、わたしたちは、通常「頭では分かるが感情がついていかない」という受けとめ方をしてしまうのではないでしょうか。というか、平和慣れした国民の大多数は、思わず拒否感を抱いてしまうのではないかと思われます。田中正明氏の『「南京事件」の総括』からの引用です。

「〈戦闘の要訣は敵を殲滅するにある〉。敗走する敵を一人残らず殲滅することは、古今東西、名将の名将たるゆえんであり、正当な戦闘行為である。戦意を失ったから逃げるのであって、逃げるために武器を捨てるのであって、この時こそ″敵を殲滅する″絶好のチャンスなのである。歴史を読めば子供でもわかること。「虐殺論者」の通弊は、戦闘の死傷者まで「虐殺数」の中に数えることだ。」

これは、逃げ惑う国民党軍の敗残兵たちに向かって、日本軍が、情け容赦なく銃口を向け彼らを殺しまくった末に、揚子江のほとりに浮かぶことになった数千の死体を当然のことのように虐殺者にカウントしようとする戦後の「虐殺派」の、戦争に対する無知に基づく愚かな振る舞いへの異議申し立てです。

その異議申し立てがいかに正当なものであっても、それは、孤立無援の闘いの様相を呈することが避けられないのではないか、ということが申し上げたいのです。

南京攻略戦を、あるいは、南京事件を、「南京大虐殺」として扱おうとする動きに抗しようとする者は、孤立無援の圧力に耐える精神力が必要なのではないでしょうか。しかし、そのことで得るものは少なくないでしょう。

>真実に興味の無い人にどうやって、真実を示したらよいのでしょうかね。

この問いに対する妙案など、私には浮かびません。さしあたり、こだわりを持ち続けること、絶望に屈しないこと、といった、個人的な心構えに関することが浮かんでくるだけですね。

これは東宝の記録映画です。昔、これはと思って買ったVHSでしたが、もう劣化してみられません。しかし、こういうところに劣化しないデータがあるとは本当にありがたいです。万余の折り重なる虐殺死体やいずこ。

きっと、死体は撮影しなかった、撮影前にかたずけた。いろんな屁理屈があるのでしょうが、ではいったい本当に日本軍に殺害された万余の死体を撮影した写真やビデオは一体どこにあるのでしょうか。この映画は貴重な一級の資料だと思います。

この動画は、見たことがあります。しかるべきタイミングで、当シリーズで取り上げようと思っていました。おっしゃるとおり、とても貴重な記録映画ですね。細かいことはとりあえず措くとして、全体に流れる空気が、決して「大虐殺」を許容するものではないことを「記録」している点が、とりわけ貴重です。とりわけ、松井石根司令長官の態度に、皇軍のみならず国民党軍の戦死者をも丁重に慰霊しようとする姿勢が明らかであると思われます。こういう態度をとりながら、他方で同時に、犬畜生を屠るように、兵士や女性や子どもたちを虐殺しているとは、到底考えられません。そう思います。あらためて「組織的・計画的大量殺戮」=大虐殺はなかったと思われる次第です。

さらに、「歴史修正主義」という批判が実は批判になっていないことも「反知性主義」もまた批判になっていないことを知る必要があります。先日らい「反知性主義」を連呼するお方が頻出していますがこれらの言葉もまた我々に向けられた罵詈雑言の攻撃としてその言葉の定義を「虐殺」同様に認識する必要があります。

「物的証拠」と「状況証拠」は峻別されなければなりません。「我々」ってだれでしょうね。

>「虐殺」を定義し、南京にてそれが起こったかどうか、証拠に基づいて推論するという態度を貫くしか道は無いように思います。そのうえで、多くの捏造が行われる理由、その日本に対する攻撃の犯人を明らかにし、その目的を理解することが日本人に必要とされています。

おっしゃるとおりであると思います。松尾一郎氏の動画をめぐっていろいろと考えることで、自分なりにそういうことができればよいなと思っております。当ブログに対する異論・反論に向き合うことも、場合によっては必要かと思われますが、この手の議論にありがちな、相手をのんでかかった、上から目線の、乱暴な言葉遣いの反論は相手にすると消耗するだけなので(少なからず経験があります)、ネグレクトするよりほかはないと思っています。

「歴史修正主義」は、戦勝国史観への異議申し立てを否定するための、きわめてイデオロギッシュな術語なので、到底甘受するわけにはいかないと思っています。「反知性主義」については、「安保法制に賛成するヤツはバカ」と言いたいだけの、相当に幼稚な精神から発せられた言葉であると思っているので、そういうレッテル貼りをされても、痛くもかゆくもないと思っております。