今日は半ドン。

仕事を終えて帰ってきたのが12時半でした。

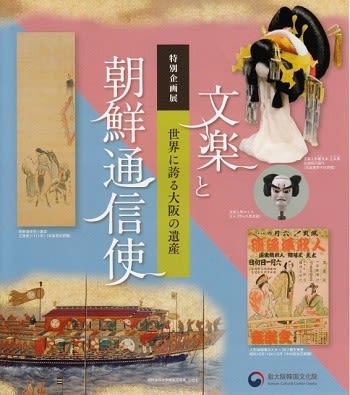

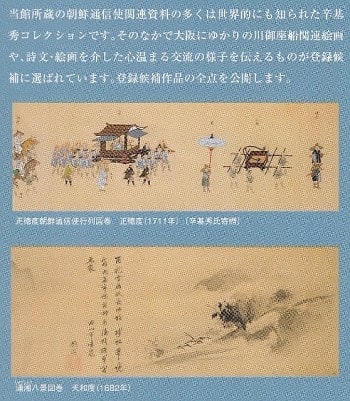

朝刊に、少し厚めの別刷りが入っていて、そこに文楽の記事。

えっ、床は人力で動かすんだ・・

字幕もこうやってコントロールしているんだ。

妹背山婦女庭訓の吉野川の段の舞台ですね。

向かって左右に床が設けられています。

歌舞伎なら両花道が付きます。

同世代の和生さんが先に人間国宝となってしまいましたが、次の人間国宝はこのお二人ですね。

お二人のお気に入りは勘十郎さんが「義経千本桜」。勘十郎さんはよく佐藤忠信を使いますね。

最後に出てくる佐藤忠信は本当の忠信ですが、それまで静かに付き添ってくる佐藤忠信は狐が化けている忠信です。

(本当の佐藤忠信は破傷風で療養中だったのです。

静御前に与えられた両親の狐の皮で作られた初音の鼓を慕って仔狐が化けて付き添っているのです。)

そして玉男さんのお気に入りは「菅原伝授手習鑑」。

菅丞相(菅原道真)を筆法伝授の場で遣われましたね。

でも初心者にお勧めなのは「曾根崎心中」のようです。

お初と徳兵衛の心中物です。

写真は天満屋の軒下に隠れた徳兵衛が、お初に一緒に心中する覚悟があると決意を現す場面。

普通は女の人形には足は無いのですが、この場面だけお初に足が付きます。

最後の道行きは「此の世のなごり。夜もなごり。死に行く身をたとふれば、あだしが原の道の霜」で始まるり、

「未来成仏うたがひなき恋の手本となりにけり」で終わります。

そして、前にも書いたけど、初春の文楽公演は咲甫太夫の六代目竹本織太夫襲名。

その紹介記事。

歌舞伎の紹介は、年末の吉例顔見世興行、新春の松竹座での玉三郎舞踊公演。

今日の昼食は外食でした。