【新聞の変化】

今あるローカルなサークル誌に「私のメディア論」という1,200字程度の連載を行っている。旧石器遺跡捏造事件、STAP細胞事件、修復腎移植事件など私が直接・間接的にかかわった事件を通じて、証拠を提示してメディアの「至らざる、及ばざる」点を指摘するのがねらいだ。

会員数は知れているが、面白い記事なら今どきコピーされて拡散することは承知している。10年以上前、最初に書いた私の恩師(後に広島大学長)の新婚時代の話は、奥さんから聞いたものだが、峠の向こうの隣町から屋根の樋の修理に来た職人さんから「あの話はいつの頃のことですか?」と聞かれたのには驚いた。初対面の人である。コピーで読んだらしい。

奥さんから聞いた「私たちは洗面器が一個あったら、生活できます」という話のことだ。朝起きたら洗面器で顔を洗い、すんだらそれで飯を炊きおかずを煮て、食事後には洗濯をするというような、ウルトラ・シンプルライフの話だ。事実戦後の焼け野が原になった大都市で生活再建をした市民はそういう暮しから始めざるを得なかった。

メディアはメディウム(ラテン語:媒体、培地)の複数形だが、情報・ばい菌の増殖拡散の働きをもつものを総称していう。大量に出版されるか、多くの視聴者を持つものをマスメディアという。最近はネットを通じて拡散する「フェイクニュース(偽情報)」という新型も登場したから「メディア・リタラシー」(メディアの信用度を評価する能力)が重要となった。

1/12(土)に配達された新聞4紙はやけに嵩張り、一抱えもあった。ダイニング・ルームのテーブルに運び、開いて見たら真ん中に農協(JA)のA4サイズ冊子が2部あり、各紙に折り込み広告が入っていた。それでも本紙がかなり厚いので、ページ数と全面広告の数を調べてみた。

日経=40頁(13):注( )内は全面広告のページ数

朝日=34頁(8)

産経=26頁(6):1/14(月)の産経は24頁で、全面広告を減らしてページ調整していた。

中国=34頁(5)

全面広告を除くと日経27, 朝日26, 産経20, 中国29という実ページ数になるが、ことはそれほど単純でない。実は「テレビ・ラジオ番組」欄のページ数が、新聞により異なる。一般紙面なのに下3ないし4段を広告に使っている新聞もある。これが多ければ記事を圧迫し、新聞当たりの情報密度は低くなる。読書欄を土曜日に移した新聞も多いから、折り込み広告と合わせて、この日の新聞が重かったわけだ。

ここ2,3年から目立つようになったのは縦書きの見出しや記事内における「横書き算用数字の使用」だ。「11日」とか「15年間」という場合、11や15は横書きのまま縦書き記事に入っている。縦見出しでは「537億円」、「1973万人」の数字部分が横書きされている。図表の方も数字を含む場合は横書きが多くなってきた。 (貼付1)

(貼付1)

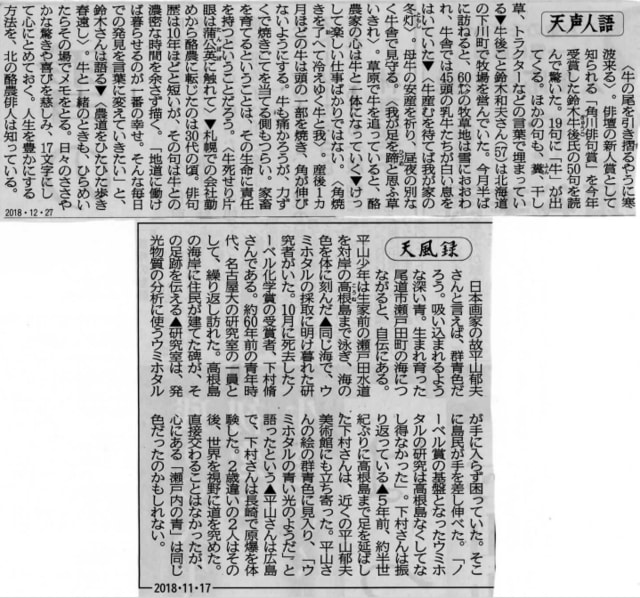

見たところ、一般記事や一面コラムで使われている数詞は算用が主体で、漢数字はまれになった。 (貼付2)

(貼付2)

「天声人語」は「一」という漢数字が好きなようで、「一体」「一部」「一番」「一緒」と4つも使っている。きっと学校でトップだったのだろうな。「天風禄」(中国新聞)は「一員」のみが漢数字で後は算用数字を使っている。(漢数字の縦書きで困るのは雑誌などの見出しで「二一一」と小さな文字で書いてある時で、これは「211」なのか「22」または「31」なのか判断に迷う時がある。)もともと漢数字は「壱」や「零」を数詞として使っていたのだが、アラビア数字の影響を受けて「一」と「〇」とを使うようになり、和式漢数字になってしまった。

「既視感」のことをフランス語で「Deja-vu(デジャヴュ)」というが、縦書きの新聞記事ではたいてい「デジャブ」と書いてある。フランス語のVuはVoir(英語のViewに相当)の派生語だから「ブ」と表記するのは間違いだと思うが、「デジャヴュ」と書いた新聞を最近は見たことがない。

今年からTVの4K, 8K放送が始まった。デジタル技術の進歩で、将来は3時間の映画が携帯端末にわずか10秒間でダウンロードできるようになるという。年始に来た息子夫婦に読んでいる本の媒体を聞いたら、「おもにキンドルで、読む方向は縦だったり、横だったりする」という話だった。

横書き記事や難読語のルビ使用などは産経が先行している。原則署名記事であり、「時事」「共同」などの配信もちゃんと情報源を示している。論調は右派だが、メディア・リテラシーの視点からはクレディビリティが高いといえる。

今あるローカルなサークル誌に「私のメディア論」という1,200字程度の連載を行っている。旧石器遺跡捏造事件、STAP細胞事件、修復腎移植事件など私が直接・間接的にかかわった事件を通じて、証拠を提示してメディアの「至らざる、及ばざる」点を指摘するのがねらいだ。

会員数は知れているが、面白い記事なら今どきコピーされて拡散することは承知している。10年以上前、最初に書いた私の恩師(後に広島大学長)の新婚時代の話は、奥さんから聞いたものだが、峠の向こうの隣町から屋根の樋の修理に来た職人さんから「あの話はいつの頃のことですか?」と聞かれたのには驚いた。初対面の人である。コピーで読んだらしい。

奥さんから聞いた「私たちは洗面器が一個あったら、生活できます」という話のことだ。朝起きたら洗面器で顔を洗い、すんだらそれで飯を炊きおかずを煮て、食事後には洗濯をするというような、ウルトラ・シンプルライフの話だ。事実戦後の焼け野が原になった大都市で生活再建をした市民はそういう暮しから始めざるを得なかった。

メディアはメディウム(ラテン語:媒体、培地)の複数形だが、情報・ばい菌の増殖拡散の働きをもつものを総称していう。大量に出版されるか、多くの視聴者を持つものをマスメディアという。最近はネットを通じて拡散する「フェイクニュース(偽情報)」という新型も登場したから「メディア・リタラシー」(メディアの信用度を評価する能力)が重要となった。

1/12(土)に配達された新聞4紙はやけに嵩張り、一抱えもあった。ダイニング・ルームのテーブルに運び、開いて見たら真ん中に農協(JA)のA4サイズ冊子が2部あり、各紙に折り込み広告が入っていた。それでも本紙がかなり厚いので、ページ数と全面広告の数を調べてみた。

日経=40頁(13):注( )内は全面広告のページ数

朝日=34頁(8)

産経=26頁(6):1/14(月)の産経は24頁で、全面広告を減らしてページ調整していた。

中国=34頁(5)

全面広告を除くと日経27, 朝日26, 産経20, 中国29という実ページ数になるが、ことはそれほど単純でない。実は「テレビ・ラジオ番組」欄のページ数が、新聞により異なる。一般紙面なのに下3ないし4段を広告に使っている新聞もある。これが多ければ記事を圧迫し、新聞当たりの情報密度は低くなる。読書欄を土曜日に移した新聞も多いから、折り込み広告と合わせて、この日の新聞が重かったわけだ。

ここ2,3年から目立つようになったのは縦書きの見出しや記事内における「横書き算用数字の使用」だ。「11日」とか「15年間」という場合、11や15は横書きのまま縦書き記事に入っている。縦見出しでは「537億円」、「1973万人」の数字部分が横書きされている。図表の方も数字を含む場合は横書きが多くなってきた。

(貼付1)

(貼付1)見たところ、一般記事や一面コラムで使われている数詞は算用が主体で、漢数字はまれになった。

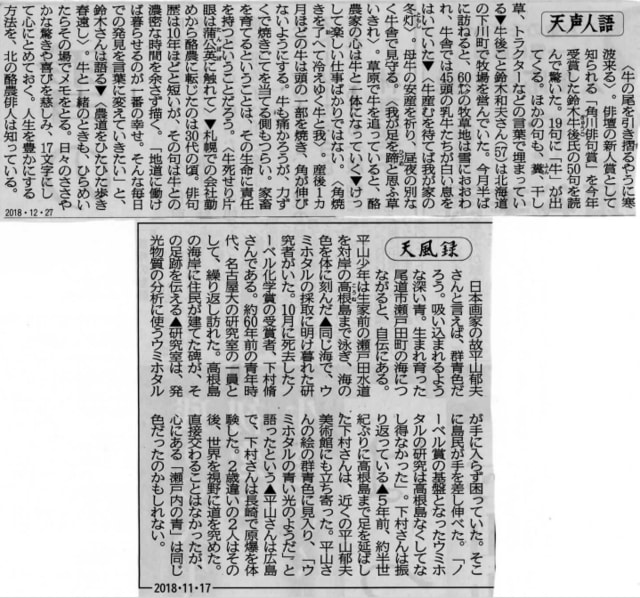

(貼付2)

(貼付2)「天声人語」は「一」という漢数字が好きなようで、「一体」「一部」「一番」「一緒」と4つも使っている。きっと学校でトップだったのだろうな。「天風禄」(中国新聞)は「一員」のみが漢数字で後は算用数字を使っている。(漢数字の縦書きで困るのは雑誌などの見出しで「二一一」と小さな文字で書いてある時で、これは「211」なのか「22」または「31」なのか判断に迷う時がある。)もともと漢数字は「壱」や「零」を数詞として使っていたのだが、アラビア数字の影響を受けて「一」と「〇」とを使うようになり、和式漢数字になってしまった。

「既視感」のことをフランス語で「Deja-vu(デジャヴュ)」というが、縦書きの新聞記事ではたいてい「デジャブ」と書いてある。フランス語のVuはVoir(英語のViewに相当)の派生語だから「ブ」と表記するのは間違いだと思うが、「デジャヴュ」と書いた新聞を最近は見たことがない。

今年からTVの4K, 8K放送が始まった。デジタル技術の進歩で、将来は3時間の映画が携帯端末にわずか10秒間でダウンロードできるようになるという。年始に来た息子夫婦に読んでいる本の媒体を聞いたら、「おもにキンドルで、読む方向は縦だったり、横だったりする」という話だった。

横書き記事や難読語のルビ使用などは産経が先行している。原則署名記事であり、「時事」「共同」などの配信もちゃんと情報源を示している。論調は右派だが、メディア・リテラシーの視点からはクレディビリティが高いといえる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます