【超音波加湿器】

12月の初めに、仕事場の机上と戸外に同じ型式の温度湿度計を取り付け、気温上昇に伴う湿度の変化を記録してきた。

その結果、朝仕事場に入った時の気温は外気より10度高く、湿度は外部よりも10〜20%低いことがわかった。加湿器付きの電気ヒーターを使用すると、温度上昇に伴う乾燥はやや緩和されるが、依然として湿度30〜40%なので、手が乾燥するし体感温度が低い。

仕事場と書庫部分の間を、シャワー用カーテンでほぼ完全に遮断したので、暖房の効率はよくなったが、その分だけ空気乾燥に悩まされる。

いろいろ考えたあげく、「超音波式加湿器」を設置して実験してみることにした。室温を上げるから乾燥がひどくなるのだから、超音波振動で水滴を霧に変えて噴出する、室温をあげない加湿器で空気を湿らせれば、目的を達することができるだろう、と考えた。

早速、27日の夕刻、ホームセンターに行って目的の品を探したら国産で、消費電力32W/Hr、水タンク容量3.3L、加湿量0.3L/Hr、「適用床面積、木造4〜6畳、プレハブ洋室6〜8畳」というのが約5000円であった。これなら今の仕事場床面積に合致するし、満タンで11時間連続使用が可能だ。

他に買い物があったのと、戻ってテストした時に、加湿器上部の蒸気吹き出し口を、水の注ぎ口と間違えたため、正規に貯水タンクに水を溜め、試運転に入るまで時間がかかり、20:00に運転を開始した。(写真4)ご覧のように装置上部から冷たい霧が噴き出している。

(写真4)

(写真4)

午後8時の室温は16℃、湿度は36%(外気は4℃、65%)。2時間後に室温は17℃、湿度は45%に上昇した。加湿器は冷たい水を細かい粒子にして噴霧しているだけなので、ヒーター型加湿器と異なり、室温を上昇させない。その分だけ温度上昇が少ないのだろうと思う。

だが体感温度は明らかに高くなった。手指にも湿り気が戻って来た。原理は「電気霧吹き」にすぎないのだが、これは消費電力も少なく、運転音も静かで意外に優れものだと思った。

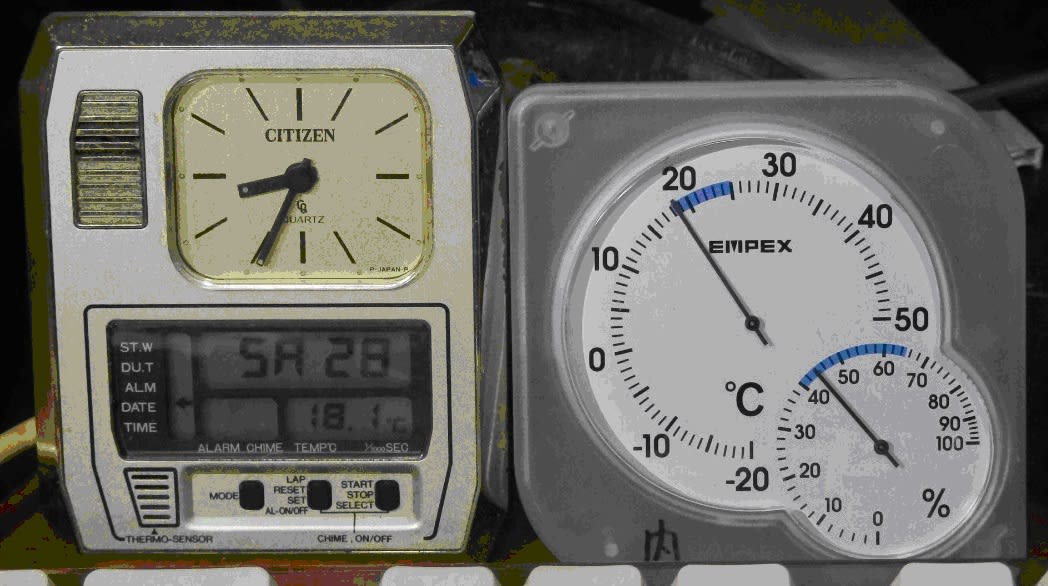

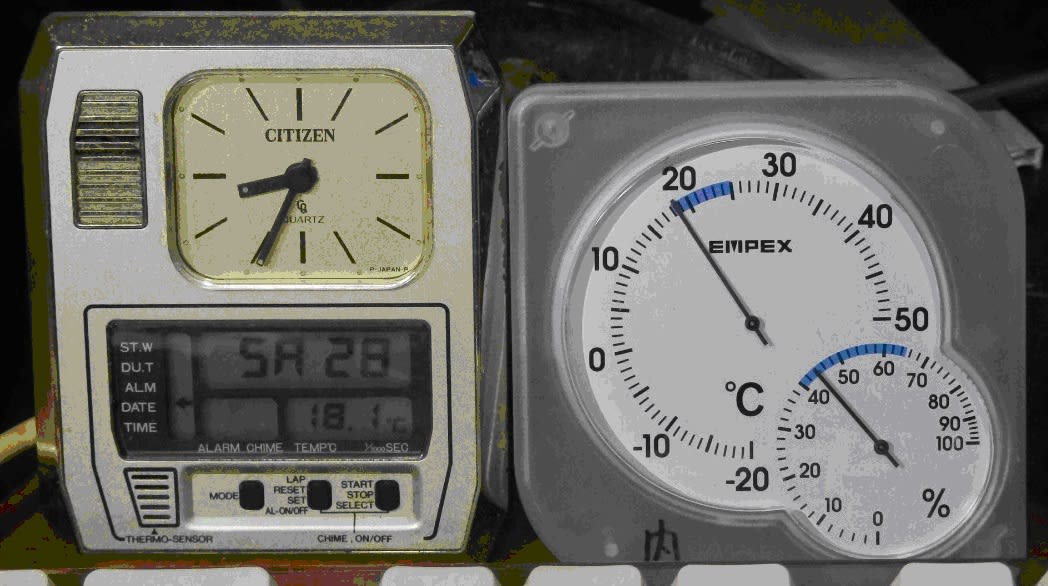

12/28夜、仕事場の空気を湿度45〜50%、気温18℃にコントロールすることに、ついに成功した。(写真5)今、外気は7℃、湿度75%である。

(写真5)

(写真5)

夏は18度でも熱く感じるのに、冬は寒く感じるのは、夏は湿度が高く皮膚からの水分蒸発が抑えられ、冬は暖房で湿度が下がり、気化熱を奪われるからだ。服装が冬用でないと戸外温度5℃でも凍死することがある。

体感湿度快適に保つ秘訣は、温度を上げない加湿器で十分に空気を加湿して、ヒーターやエアコンで室温をあげて、18〜20℃に温度を保つことだとわかった。

湿度計の方は「バイマテリアル方式」で即時反応型でないので、リアルタイムの湿度調整は困難だから、加湿器は最大にしておいて、室温を調整する方が易い。

暖房機の方は、電気カーペット、400W x 2の電気ストーブ、空調の3種で室温の温度調整が簡単にできる。朝、急速暖房した後、適温・適湿度になるように、熱源のスイッチをオフにすればよい。結局、超音波加湿器の消費電力が少ないので、絶対温度でなく体感温度を高めるこの方式の方が、省エネになる。

掌が乾燥して本のページを繰るにも難儀していたが、これで湿気が戻って来た。指を湿らせるには舐めなくても、加湿器の吹き出し口に指をかざせば足りるし、ストレッチにもなる。

こうやって問題を見つけて考えて、実験により自分で解決して行くのは、とても楽しい。

12月の初めに、仕事場の机上と戸外に同じ型式の温度湿度計を取り付け、気温上昇に伴う湿度の変化を記録してきた。

その結果、朝仕事場に入った時の気温は外気より10度高く、湿度は外部よりも10〜20%低いことがわかった。加湿器付きの電気ヒーターを使用すると、温度上昇に伴う乾燥はやや緩和されるが、依然として湿度30〜40%なので、手が乾燥するし体感温度が低い。

仕事場と書庫部分の間を、シャワー用カーテンでほぼ完全に遮断したので、暖房の効率はよくなったが、その分だけ空気乾燥に悩まされる。

いろいろ考えたあげく、「超音波式加湿器」を設置して実験してみることにした。室温を上げるから乾燥がひどくなるのだから、超音波振動で水滴を霧に変えて噴出する、室温をあげない加湿器で空気を湿らせれば、目的を達することができるだろう、と考えた。

早速、27日の夕刻、ホームセンターに行って目的の品を探したら国産で、消費電力32W/Hr、水タンク容量3.3L、加湿量0.3L/Hr、「適用床面積、木造4〜6畳、プレハブ洋室6〜8畳」というのが約5000円であった。これなら今の仕事場床面積に合致するし、満タンで11時間連続使用が可能だ。

他に買い物があったのと、戻ってテストした時に、加湿器上部の蒸気吹き出し口を、水の注ぎ口と間違えたため、正規に貯水タンクに水を溜め、試運転に入るまで時間がかかり、20:00に運転を開始した。(写真4)ご覧のように装置上部から冷たい霧が噴き出している。

(写真4)

(写真4) 午後8時の室温は16℃、湿度は36%(外気は4℃、65%)。2時間後に室温は17℃、湿度は45%に上昇した。加湿器は冷たい水を細かい粒子にして噴霧しているだけなので、ヒーター型加湿器と異なり、室温を上昇させない。その分だけ温度上昇が少ないのだろうと思う。

だが体感温度は明らかに高くなった。手指にも湿り気が戻って来た。原理は「電気霧吹き」にすぎないのだが、これは消費電力も少なく、運転音も静かで意外に優れものだと思った。

12/28夜、仕事場の空気を湿度45〜50%、気温18℃にコントロールすることに、ついに成功した。(写真5)今、外気は7℃、湿度75%である。

(写真5)

(写真5) 夏は18度でも熱く感じるのに、冬は寒く感じるのは、夏は湿度が高く皮膚からの水分蒸発が抑えられ、冬は暖房で湿度が下がり、気化熱を奪われるからだ。服装が冬用でないと戸外温度5℃でも凍死することがある。

体感湿度快適に保つ秘訣は、温度を上げない加湿器で十分に空気を加湿して、ヒーターやエアコンで室温をあげて、18〜20℃に温度を保つことだとわかった。

湿度計の方は「バイマテリアル方式」で即時反応型でないので、リアルタイムの湿度調整は困難だから、加湿器は最大にしておいて、室温を調整する方が易い。

暖房機の方は、電気カーペット、400W x 2の電気ストーブ、空調の3種で室温の温度調整が簡単にできる。朝、急速暖房した後、適温・適湿度になるように、熱源のスイッチをオフにすればよい。結局、超音波加湿器の消費電力が少ないので、絶対温度でなく体感温度を高めるこの方式の方が、省エネになる。

掌が乾燥して本のページを繰るにも難儀していたが、これで湿気が戻って来た。指を湿らせるには舐めなくても、加湿器の吹き出し口に指をかざせば足りるし、ストレッチにもなる。

こうやって問題を見つけて考えて、実験により自分で解決して行くのは、とても楽しい。

まるで巨大な浣腸みたいですよ。

昔ありましたよね、「イチジク浣腸」ってやつが。

幼少の頃に親から使用させられたんですけど、注入後はしばらく排泄を我慢していないとダメだってんで、必死で腹の痛みを堪えるんです。

溜まらず出そうとすると「まだまだ」と非情なる窘めが。

あれこそ浣腸を使った幼児虐待かサド行為ですよ。

滴形、卵形の加湿器なんですね。綺麗ですね。

私はコップに和紙を差して加湿器の代わりにしていますが倒してしまったり余計な仕事が増えます。超音波はいいでしょうね。