(本記事は自ホームページの旧記事をブログ用にリメイクしてアップ。その後、内容を少し改め、再アップしたものである。)

今年の夏休みは長野や群馬の高原を訪ねてみた。

足弱の家人と一緒なので登山しないで、ひたすら水平方向に散策しただけ。それでも高原の花は満喫できた。

8月9日午前は高峰高原を訪ねている。この高原は長野群馬県境にある浅間山の噴火口から西4~5キロ付近に位置する。

長野県小諸市郊外から浅間山方面を望む。

高峰高原は上写真では車坂峠の裏側にあたるので厳密には群馬県ということになるか。

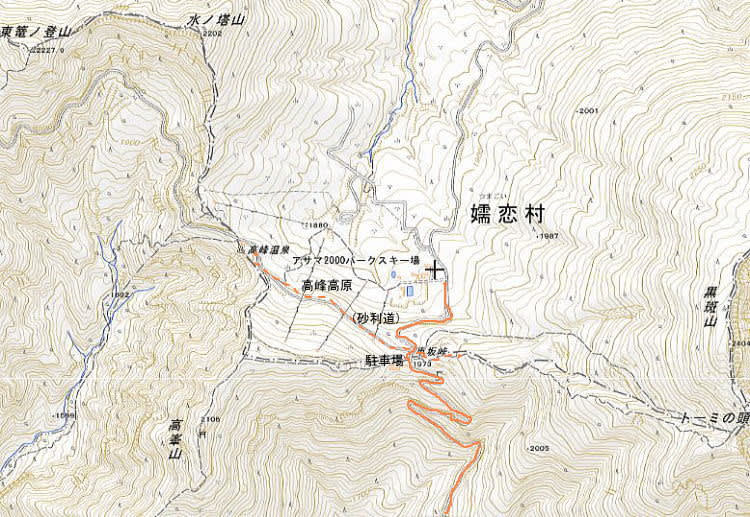

今回の非合法マップ。

南側の小諸からクルマで車坂峠へ。峠の狭い駐車場にクルマを置き、砂利道を高峰温泉まで散策した。

高峰高原の標高は約1970m。東北で言えば、月山山頂くらいの高さだが、そこは高山草原ではなく、

カラマツ林になっていた。なお近くの篭ノ登山の高さは鳥海山(2236m)とほぼ同じだが、

山頂まで樹木が生えていて、東北の高山とはだいぶ違う景観になっている。

高峰高原から見た篭ノ登山(左側、2228m)と水ノ塔山(右、2202m)

ここではスキー場のゲレンデがお花畑だった。

一番多くよく目立つのはヤナギラン。

ヤナギラン アカバナシモツケソウとヤナギラン

此処はピンク系の花が多いなと思った。

なおアカバナシモツケソウは東北ではほとんど見られない。

アカバナシモツケソウ

シオガマギク ハクサンフウロ

シャジクソウはクローバーの仲間。今回、初めて目にした。

シャジクソウ

メイゲツソウ ヤマホタルブクロ

イエロー系の花。

マルバダケブキとヤナギラン

マルバダケブキ

キオンとヤナギラン他 アキノキリンソウ

続いて、花色に関係なくシースルー効果を持つ花たちを集めてみた。

こういう花たち、主役にはなりにくいが、他の花や景色を透けて見せるのでそれはそれで重要な存在だと思う。

ワレモコウ ツリガネニンジン

ノアザミ シュロソウ

バイケイソウ ムカゴトラノオ

黒斑山(2404m) は浅間山の外輪山だ。

高峰高原から望む黒斑山。

黒斑山の登山口付近で見た花たち。

ミネウスユキソウ

マツムシソウ ハクサンオミナエシ(コキンレイカ)

ホタルサイコとシャジクソウ、ハクサンフウロなど。

この高原では東北には無い花風景を満喫させてもらった。

「霧ヶ峰、湯ノ丸高原」に続く。