【カテゴリーごとの目次・頁の作成にあたって】

ブログを始めて三年目になると、いつの間にか記事の数が増え、自分自身でも旧記事を探すのがタイヘンになって来ました。

当初はカテゴリーを細分化して対応しておりましたが、カテゴリーの数は本ブログでは百個まででした。

また私の使用しているテンプレートでは、

カテゴリーをクリックして出る「カテゴリーごとのブログ記事一覧」は五個まで表示される設定となっております。

すると、記事数が六個以上あるカテゴリーでは目的の記事を探すには、

記事一覧の最下段、「前ページ」を1~複数回、クリックする必要があります。

もう少し楽に記事を探す方法はないものか。

ブログではあまり例のないことかもしれませんが、

カテゴリーごとに目次の頁を作成し、「カテゴリーごとのブログ記事一覧」の先頭に据えることにしました。

というわけで、記事数が多めのカテゴリーから徐々に「カテゴリーごとの目次」の頁を作って行きます。

なお新しい記事を加えたら、その都度、目次の頁が先頭に来るようにしなければなりません

(現実には年一、二回やれればいい方かもしれません)。

ちょっと面倒ですが、少なくとも今までよりは効率よく記事が探せるようになることでしょう。

冬場は山に行かないので、新ネタ記事は夏場に較べて格段に少なくなります。

しばしの間、「カテゴリーごとの目次」の新規作成や更新が続きますので、どうかご了承お願いいたします。

(記事の配列は登山した年に関係なく、月日の順に並べ、降順とした。)

New 2024年の鳥海山以外の山々(3)・・・泥湯三山、虎毛山、神室山、月山ほか

New リメイク山歩記/2016年10月22日、錦秋の屛風岳(6おわり)

New リメイク山歩記/2016年10月22日、錦秋の屛風岳(5)

New リメイク山歩記/2016年10月22日、錦秋の屛風岳(4)

New リメイク山歩記/2016年10月22日、錦秋の屛風岳(3)

New リメイク山歩記/2016年10月22日、錦秋の屛風岳(2)

New リメイク山歩記/2016年10月22日、錦秋の屛風岳(1)

高松岳に絶景を探して。(2016年10月22日)

泥湯三山北麓の紅葉を訪ねる。(2008年10月22日)

泥湯三山で紅葉狩り・後編(2020年10月18日)

泥湯三山で紅葉狩り・前編(2020年10月18日)

川原毛地獄と大湯滝(2007年10月7日)・・・「秋田の滝・渓谷」と共用。

秋田最奥の山、虎毛山に挑む。(2017年9月16日)

初夏の泥湯三山周回・後編(2020年6月6日)

初夏の泥湯三山周回・前編(2020年6月6日)

New リメイク山歩記/2018年6月3日、虎毛山4おわり

New リメイク山歩記/2018年6月3日、虎毛山3

New リメイク山歩記/2018年6月3日、虎毛山2

New リメイク山歩記/2018年6月3日、虎毛山1

虎毛山にも絶景あり。(2018年6月3日)

New リメイク山歩記/2017年5月29日、残雪の山伏岳(3)おわり

New リメイク山歩記/2017年5月29日、残雪の山伏岳(2)

New リメイク山歩記/2017年5月29日、残雪の山伏岳(1)

春の山伏岳に絶景を見た。(2017年5月29日)

春の山伏岳2(2019年5月18日)

春の山伏岳1(2019年5月18日)

2018/06/03 虎毛山山頂の湿原。バックは栗駒山。

2016/10/22 山伏岳山頂から神室連峰を望む。左手前は屛風岳。

以上。

(本頁は「2018年6月3日、虎毛山3」の続きである。)

山頂の避難小屋が見えて来たが、実はここから先がなかなか進まなかった。

1234m分岐点から山頂までの標高差は200mで、

私の手持ち地図でのコースタイムは45分となっていたが、

今日のワタシはその倍、一時間半を要した。

何故そうなったのか。

理由は次のような絶景の出現と

突然訪れたスタミナ切れ。

結局、山頂まで4時間半もかかってしまった。

まずは西側の山岳展望。これは絶景だ。

虎毛山山頂付近から眺めた神室山(+前神室山)、そして鳥海山。

鳥海山をアップで。

神室連峰北部。

神室山と前神室山

再度、神室山をアップで。

小又山。左に大尺山と火打岳。

神室連峰南部と月山。

虎毛山からの西側の眺めは神室連峰、その両端に鳥海山、月山が並ぶ構成が素晴らしいと思った。

山頂を通り越すと、目の前に突然、湿原が広がった。

この風景ゆえに、虎毛山山頂部は「雲上のオアシス」とも呼ばれている。

山頂の湿原。遠くに見えるのは栗駒山。

池塘越しの栗駒山。

湿原越しに須金岳。

湿原越しに鬼首の禿岳。

今一度、栗駒山。

山頂付近で見た花たち。いずれも咲き出したばかり。

イワカガミ

(右上)チングルマ

ヒナザクラ

(右上)ミツバオウレン

最後に下山時に見た赤い橋を。

これは誰も渡れない不思議な赤い橋(旧・赤倉橋)だ。

朝は強い逆光でよく見えなかったので下山時に撮影した。

【後日談】

虎毛山は私が登った二ヶ月後、集中豪雨で土砂崩れ、橋の流出等があり、登山禁止になっている。

以上。

(本頁は「2018年6月3日、虎毛山2」の続きである。)

1234m分岐地点から右の稜線を進む。

先ほど樹林越しにチラリと見えた山形方面の山々が稜線の低木林の上にしっかり見えるようになった。

神室山

神室連峰の小又山と天狗森

小又山と左奥に火打岳。

月山

ここで虎毛山と近隣のマップを。

更に少し歩くと、左側、目の前に虎毛山がやっと姿を現わした。

ここから見る虎毛山は丸いドーム型で、東北の高山には珍しく山頂まで森林にびっしりと覆われていた。

虎毛山本体

左手を振り返ると、今まで見えなかった景色が展開していた。

東北でも数少ない秘境のひとつ、皆瀬川源流部の山々だ。

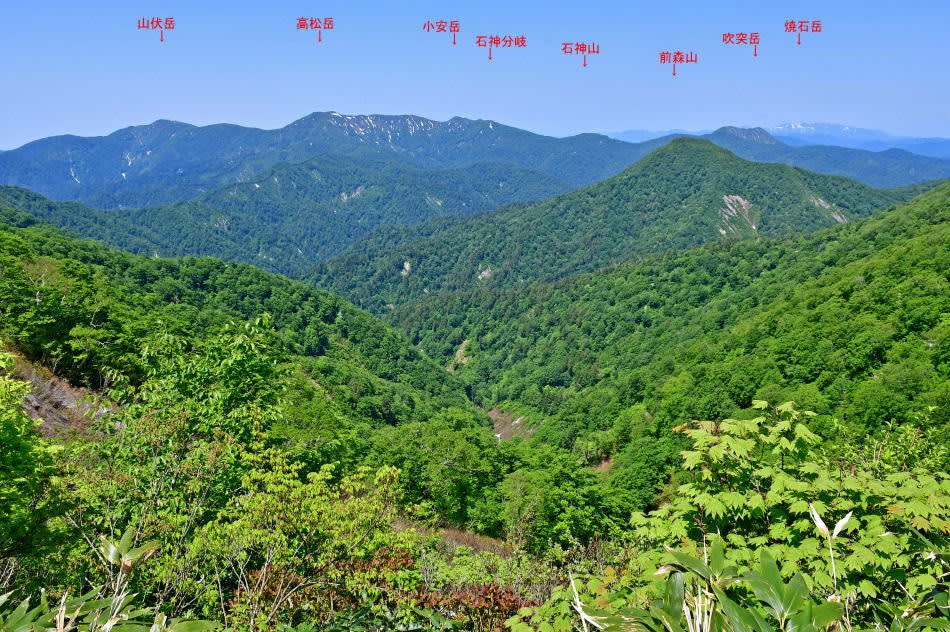

山座同定を試みる。

山伏岳(左)と高松岳

山伏岳をアップで眺める。左側のピークがびょうぶ岳と思われる。

高松岳と小安岳。右端付近が石神分岐か。

左手前に前森山(1189m)、その右奥に吹突岳。

左手前に前森山、その右奥に吹突岳、さらに奥に焼石岳の山塊。

焼石岳をアップで。

虎毛山山頂までの間に見かけた花たち。

タムシバ

ムラサキヤシオ

タケシマラン

オオカメキ

(右上)

山頂の避難小屋(三角屋根)が見えて来たが、実はここから先がなかなか進まなかった。

1234m分岐点から山頂までの標高差200m。

私の手持ち地図でのコースタイムは45分となっていたが、

今日のワタシはその倍、一時間半を要した。

何故そうなったのか。

「虎毛山4」へ続く。

(本頁は「2018年6月3日、虎毛山1」の続きである。)

木の根っこが剥き出しになった急斜面を登っていく。

急斜面がひと段落したかと思ったら、

今度は枯れたり、倒れた針葉樹がやたらと多くなった。

これは台風のせいだろうか。

枯れた針葉樹林

(右上)枯れていない針葉樹林

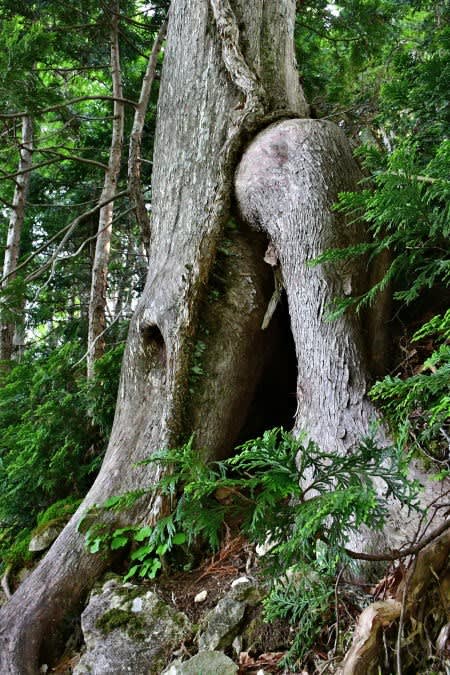

ここの針葉樹はヒバ(ヒノキアスナロ)やクロベだという。

秋田の山は植林された山を除けば、どこもブナやナラなど広葉樹林ばかりだ。

一部の山では天然スギが見られるが、

虎毛山のようにスギ以外の針葉樹が多い山は珍しいと思う。

この木はたぶんクロベ。

ちょろっと鳥海山が見えた。

反対側には虎毛山の一部が見えた。

更に登るとブナの林に突入。

樹林内にはサラサドウダンが群生していた。

珍妙な樹木がいっぱい。

(右上)夫婦桧

樹間越しに残雪の山が見えた。

これは神室連峰最高峰・小又山と左奥に火打岳。

この木は怪獣エレキングを連想させた。

またまた樹間越しの山岳風景。

こちらは遠くのお山ばかり。山形県の葉山とその陰に朝日連峰。

ブナ林の登りは続く。

そうこうしているうちにポッカリと1234m分岐地点(右上)。

(´π`;)一応、ここまではコースタイムの三時間で到着した。

「虎毛山3」へ続く。

いつも拙ブログをご覧いただきありがとうございます。

私、冬場(12~2月)は山歩きを休止しております。

そのため、今後しばらくリアルタイムの山歩き記事は投稿出来ません。

投稿自体も間遠になり、有っても振り返りや再編集(リメイク)の記事が主体となりますが、どうかご寛容下さい。

引き続きよろしくお願いいたします。

6月3日、秋田県南、最奥の地に有る虎毛山に行ってみた。

何故、この日に行ったのか。

一番の理由はfb友人W氏の五月下旬のfb投稿記事だった。

虎毛山に登ると、隣にある神室連峰や遠く鳥海山の眺めが実に素晴らしい、

絶景なのだ。

(´π`;)ワタシも早速、観に行きたいと思ったが、

何しろマイナーな山なので平日単独ではクマさんがおっかない。

ところがその後、W氏から6月3日が山開きだと教えてもらった。

いくらなんでも大人数が登るその日くらいはクマさんも遠慮するだろう

(元々、虎の山だし)と思い、天気も上々なので、ことに及んだような次第。

結果は次の写真の通り。

虎毛山山頂付近から見た神室山(+前神室山)、右奥に鳥海山。

虎毛山山頂付近から見た神室連峰南部の山々と左端に月山。

(´π`;)欲を言えば

もうちょっと残雪が多かったら、神室山はもっとアルプス的に見えたかもしれない。

ところで虎毛山はとても奥地にある山なので、

(秋田県側の)下界からその姿を見ることはかなり難しい。

湯沢市から旧雄勝町の秋ノ宮地区に入ると、南の方に高い山が聳えているが、

それは神室連峰の前衛、前神室山だった。

川井地区から見た前神室山(左奥の残雪のあるピークは西ノ又沢源頭の稜線で神室山山頂ではない)。

秋ノ宮温泉入り口の湯ノ岱まで来て、行く手にちょろっと見えるドーム状の山が虎毛山だ。

もしかしたら秋田県の下界(山麓)でこの山が見えるのはこの場所だけだろう。

秋ノ宮温泉入り口から見た虎毛山(下山後に撮影)。

この山のちゃんとした姿を見るには、

近くにある高松岳や山伏岳、神室山、栗駒山に登るしかない

(鬼首禿岳からはよく見えなかった)。

参考までに山伏岳から見た虎毛山(2017年5月29日撮影)。

国道108号線を南下し、途中から赤倉沢林道に入る。

この林道、初めの方は一応、舗装されているものの、

道路のつなぎ目が盛り上がっており、ハラを擦りかねないので慎重に運転する。

登山口からホンの少し奥、旧・赤倉橋の手前までクルマを進め、

林道わきに駐車した。

(右上)誰も渡れない不思議な赤い橋(旧・赤倉橋)。

このすぐ先に通行止めの標識があったが、約2キロ先の登山ポストまでクルマを進める人も多い。

山開きの日なのに、まだ早すぎるのか、登山者は我独りのみ。

朝6時頃、クマ除けホイッスルを吹きながら、歩き出す。

頭上には誰も渡れない謎の赤い橋が。

出発点の標高は約480m、1433mの山頂までの標高差は950m。

今のところ、今年登る山としては一番の標高差(翌月、岩手山に登ったが、その際は約1470mだった)で、

長丁場になりそうだ。

よってこのレポートも少し長くなるが、どうかお付き合いのほどを。

まずは虎の滴を一献。

初めは渓流沿いの平らな道だが、これが一時間くらい続く。

今の時期、花はフキ以外はさっぱりだった。

渓流沿いの平らな道

(右上)秋田蕗の終わり花

ヤグルマソウのブロンズ葉はみごとだった。

一箇所だけ、ラショウモンカズラに遭遇。

(右上)崩壊地の雪崩あと

崩壊地でキクザキイチゲの新鮮な株に出会った。

今年、この花と出会うのはこれが最後だろう。

キクザキイチゲ

崩壊地を過ぎると、ほどなく、赤倉沢最後の橋(標高約625m)に到着。

ここを渡った場所は休憩地とも呼ばれるが、

今までずっと平らな道を歩いてきたので、無理に休憩するまでもなかった。

赤倉沢の最後の橋。渡った先は休憩地。

(右上)橋を渡ったら休憩もなく、急な登りとなる。

その後は、高松岳への分岐点の有る1234m地点まで長い登りが始まる。標高差は約600m。

地図で見ると、けっこう厳しい登りのように見えるが、

いざ登ると傾斜は急だが、

危険な個所も無く、神室山の西ノ又コースに較べたらずっと楽だと感じた。

そう思ったのは、登山道がとてもよく整備されているからだろう。

針葉樹の多い森林は暗く、はたまた季節的なものなのか、花はほとんど無かった。

ギンリョウソウの芽出し

「虎毛山2」へ続く。