このところ毎日、まだ目も開かない掌に収まる赤ちゃん猫の遺棄をSNS上で目にします。

足を止め気にかけて貰うのは、ひと握りの幸運な子たち。

私たちからは見えないところで、死ぬために生まれる命があります。

外で子猫を見かけたら「蛇口を閉めるサイン」です。

🔴遺棄は子猫を殺すこと

🔴子猫の季節を迎えないために

「子猫あげます🐱」

昔は電柱に貼り紙がしてありましたが、昨今はSNSで告知されます。

飼い猫が出産した場合を「自家繁殖」と言います。

自家繁殖による子猫を貰い受ける時は、必ず親猫への不妊去勢手術を条件にして下さい。

通常の里親募集とは異なり、譲渡される側が元親に対して条件を提示します。

また「ありがとう」などのお礼を述べたり、謝礼として金品を渡さないようお願い致します。

最初のうちは、右から左へアッという間に貰い手がつきます。

だから、また産ませてしまう。

命が生まれる…本来は幸せなこと。

高揚感があり、それを分け与えていることに妙な使命感が生まれてくるのです。

そのため、個人だけではなく保護団体でも自家繁殖は繰り返されています。

この連鎖を止められるのは、命を引き受ける人たちだけなのです。

🔵どうして自家繁殖はダメなのか?

✨現在は、殺処分される命がある以上、皆さまにペットへの不妊去勢手術をご協力して頂いています。

✨自家繁殖は、自分では止められない心理状態にあるため、貰い手がなくなれば多頭飼育崩壊、あるいは遺棄を犯すようになります。

✨繁殖自体が、期限をつけられた殺処分される命の受け皿を奪うこと。

里親探しは、生死をかけた熾烈なイス取りゲームなのです。

犬猫は、人間が管理可能な頭数を超えた過剰繁殖状態にあるため、飼育放棄や殺処分される命が後を絶ちません。

🔵スコティッシュフォールドのブリーディング

スコティッシュの自家繁殖は悪魔の所業。

不妊去勢手術をしない飼育も虐待にあたります。

スコティッシュフォールドの特徴でもある折れ耳は『軟骨形成異常』が原因です。

垂れ耳のスコティッシュフォールドは元気だったとしても軟骨が上手く成長しない『軟骨形成異常』を持っています。

そしてこの『軟骨形成異常』は骨や関節の変形し、骨の異常を引き起こす『遺伝性骨形成異常症』の原因なんです。

つまり、耳の垂れたスコティッシュフォールドはみんな骨や関節の痛みや変形が起こる可能性を持っています。

つまり、耳の垂れたスコティッシュフォールドはみんな骨や関節の痛みや変形が起こる可能性を持っています。

スコティッシュフォールドを飼っているなら、絶対に避妊・去勢手術は受けてください。

もし知らずに交配させた場合、高確率で遺伝性の病気を子猫も引き継ぎます。

また折れ耳のスコティッシュフォールド同士から生まれた子猫は、他の折れ耳スコティッシュフォールドよりも症状が激化することが多いようです。

もし知らずに交配させた場合、高確率で遺伝性の病気を子猫も引き継ぎます。

また折れ耳のスコティッシュフォールド同士から生まれた子猫は、他の折れ耳スコティッシュフォールドよりも症状が激化することが多いようです。

今後は世界的に「耳折れ個体の繁殖=動物虐待」という認識に変わっていく事は明白です。

日本においてもこの流れをいち早く汲み取り、耳が折れたスコティッシュフォールドの繁殖を1日でも早く撲滅することが望まれます。

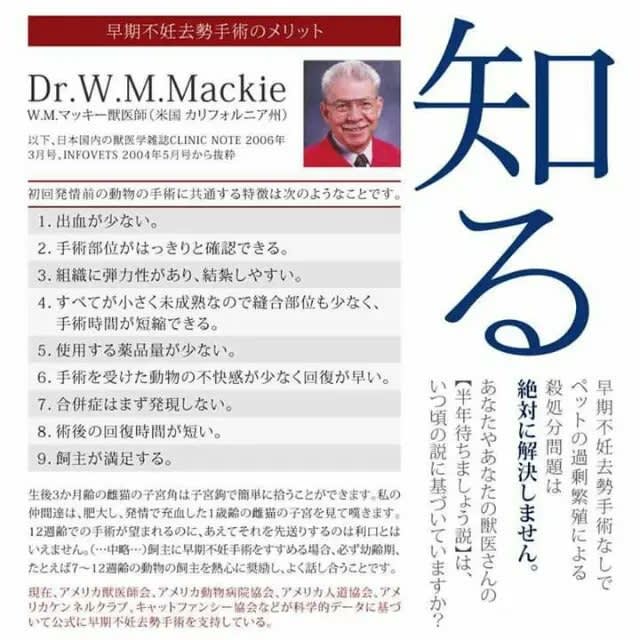

🔵早期不妊去勢手術のススメ

猫を未手術で多頭飼育していたら、生後3ヵ月で妊娠し5ヵ月で出産します。

出産を望むことが許されるのは、生まれて来る命全てに責任を負える人間のみ。

産ませられないのに、発情させるのはかわいそうです。

初回発情を迎える前に「早期不妊去勢手術」をしましょう。

🔴早期不妊去勢手術のメリット

望まない出産や堕胎のリスク、交尾できないストレスの回避に加え、早期であれば安心安全のメリットがあります。

「まだ小さいのに手術なんて」と思われるかもしれません。

しかし、施術が早ければ早いほど猫への心身負担が軽減できます。

しかし、動物医療が追いついていないのが現状。

「生後6ヵ月から」は古い情報ですので、更新をお願い致します🙇♀️