みかん切りシーズンの中、ただ1つ通い続けている豊根村坂宇場地区の花祭りに、今年も行ってきた。11、12月に東栄町、豊根村数地区において開催される花祭りの中で、なぜ毎年坂宇場なのかについて、今年は書くことにする。同村三沢(山内)地区の開催日が1月3、4日から11月第2土日に変更された。三沢(山内)は標高が高いところなので、その頃なら雪も降らないし、その時既にファンであった東栄町下粟代地区の開催日も以前は1月3、4日で、被らなくなったから行ってみることにした。実際に行ってみて、西洋音階で捉えられない笛の音と勇壮かつ幽玄な舞の世界に魅了され、毎年行くことにした。しかし、ほどなくして人手、後継者不足で休止となった。代わりにどこに行こうか考えたところ、東栄町とのバランス的に豊根村にしたかったのと、以前行ったことがあり、かなりハードな舞であったことを思い出し、坂宇場の花祭りを再訪することにした。せいと衆が「てほ~へ てほへ」と終始囃していて活気があったのと、子ども達が花祭りに熱心なので応援しようと思った。そして、現在に至る。

ちょうど「地固め(扇)」が始まる頃に現地到着。舞堂すぐそばの道の駅の駐車場に車を停め、会所で奉納をした。今晩は雨の予報なので、見物客に自由に取っていってもらうみかんが入った箱は売店のテントのそばに置いた。でも、今年は売れゆきが悪いので、置く場所を変えてみたりした。いつもはすぐに無くなっているんだけど。

売店の調理場として、「とよね鍋」のキッチンカーが使われていた。

始まる前から来ていた同村下黒川地区に住む花キチ少年が、早速囃し始めた。

小さな子ども達が舞う「花の舞」。扇の手では、幼い舞子が大人達に大切に抱えられ、舞庭(まいど)へと降りる。

昨年から同地区内にある移住者向け住宅の子ども達が舞い始めているが、今年は舞う子どもが増えた様で、扇の手は2折あった。

僕は花祭りの将来を担う子ども達を応援すると共に、子ども達がその地でどの様に成長しているのか関心を持っている。僕には子どもがいないどころか独身だし、教育関係の仕事をしている訳ではないので活かすことはないが、何かを感じ、考えることはいい事だと思うので。花祭りは夜に友達と外で遊ぶことが許される貴重な機会である。道の駅の下辺りで、子ども達が木の端材を使って自分達の神社を作っていた。創作、想像は成長のために良い。

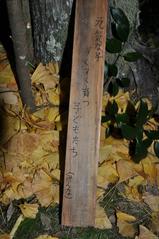

なんか、板に俳句みたいのな文が書いてあった。「元気な子 すくすく育つ 子どもたち (みんな)」と書いてあった。「ぼくたち、わたしたちは、この村ですこやかにせいちょうしています」と子ども達自身が言えるなんて、豊根村は素敵なだね。また、子ども達の成長力を感じる。子育ても含めて田舎暮らしを考えている親御さんの目に、この話が留まって欲しいものである。少人数クラスで密の濃い学習指導が受けれそうだし、中学では寮生活(強制入寮ではない)に学習時間があり、先生が学習支援しているそうだから、塾要らずではないだろうか。

http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/3c/8e/e27e8de54da65926276e4023853aad62.jpg

再び舞に戻って。満面の笑顔のベストショット。

好きな舞のひとつである「花の舞(舞上げ)」。終盤の「烏跳び」が見応えあるけど、なかなか上手く撮れないんだよなあ。

「一の舞」。強く叩かれるのを志願する人達が釜の周りに集まった。僕もその1人(笑) 1番手の人に強く叩かれたなあ。でも、叩かれると痛過ぎる耳をやられなくて良かった(苦笑)

一般の見物客には優しく榊で祓い、無病息災のご利益を授ける。

「山見鬼」の子鬼が登場するまで、鬼の舞の囃子でせいと衆が「と~へ て~ほへ」と囃す。小学生の中で、写真の同級生2人が花キチだなあ。

「山見鬼」では一旦休憩。僕は鬼の舞より青少年の舞の方が好きである。

「山見鬼」のせいと衆の賑やかさが落ち着き、厳かに「三ツ舞(扇)」が始まる瞬間が好きである。舞子が多いからか、応援している少年も「花の舞(舞上げ)を1年やっただけで、この舞に進んでいた。そのお父さんが太鼓を叩いていた。子どもの成長を喜びつつ、舞を導いていたことであろう。神座(かんざ)の前で舞子が1人ずつ飛び出る所作が好きである。

花祭りに熱心で、舞の名手である高校生2人も、ゆわぎを羽織って後輩の舞を導いていた。若い人が多い坂宇場ならではの光景であろう。左の少年は陸上競技会の後に尾張方面から戻ってきてくれた。

「同舞(ヤチ)」。これも好きな舞である。ヤチをバトントワリングみたいにさばきながら、激しく舞う。扇とヤチの手は2折あった。

車の中でちょっと寝て舞堂に戻ると、「榊鬼」の見どころである問答とたいわりに間に合った。

「味噌塗り」。車の中にティッシュが無かったし、タオルも持ってこなかったので、後で顔に付けられた味噌を取るのが大変と思ったけど、そんなに付けられなかった。中学生達が互いに友達を羽交い絞めにして、顔に味噌を塗らさせていた(笑)

「四ツ舞(扇)」は採り物がゆわぎと扇の2つをやるので1時間以上かかり、終盤には烏跳びがあるのでハードである。

「四ツ舞(ヤチ)」。陸上をやっている少年の跳躍が見事だった。来週土曜日は「愛知駅伝」の選手を担う。「四ツ舞」は舞子全員を写すのが難しいなあ。時間がおしているので、ヤチ、剣の手は短縮部分があった様である。

そして、ラストの楽しみな「湯ばやし」。深夜から降っていた雨も上がっていた。釜の周りにせいと衆が集まった。1人のおじさんが僕に手の動かし方を教えてくれた。

今年は寒くないからか、上半身裸になる男衆が多かった。中学生も裸になって囃してくれたし、数年振りに僕も裸に(笑) ただ、想定していなかったのでムダ毛が恥ずかしかった・・・。ただ、女性が中に入りにくくなってしまうなあ。

そして、湯たぶさで釜の湯が振り撒かれた。

「朝鬼」。蜂の巣の下で鉞を縦にし、それを割ると、金銀の色紙が落ちてきた。お金は入っていなかった。いつもは蜂の巣を割らずに飾りのびゃっけを下ろしていたと思うだけど、記憶違いかなあ?

「獅子」で舞は終了。

よくお会いする人が天井の「梵天(ぼてん)」を発見した。全然気付かなかった。三沢(山内)にはあったと記憶している。

最後まで残ってくれた中学生達をねぎらうため、道の駅で喫茶をおごった。男子はおそらく移住の子ばかり。花祭りを好きになってもらえた様である。また、1人のお父さんも同席し、休みの日はどうやって過ごしているとか会話をした。昨シーズンは東栄町下粟代、布川地区にも来てくれた。なぜか東栄町、豊根村同士の行き来が少ないので、嬉しかった。

彼らと別れ、道の駅で買い物をした。東栄町、豊根村の観光施設の土産物コーナーには、その地の物の他に南信州とか近隣地域の土産物も売られているが、僕は東栄町に行ったら東栄町の物、豊根村に行ったら豊根村の物しか買わない。なめたけ、ラディッシュと、天ぷらにもできるという青トマトを買った。食べ物はいつものブルーベリーパイと栃餅に落ち着いた。続いて「ミンデン」でドイツパンを買い、帰路に就いた。花祭りが終わるのが遅くなったので、開店時間以降に近くを通るんだったら買っていこうと思った。

正月は初めて設楽町(下)津具地区に行ってみたい。