巳年🐍古代ミステリーシリーズ

今回は、蛇神そのものの信仰ではなく蛇を使って行なわれていた不思議な神事のお話です。

マニアックな投稿ですが、大和王朝より以前の古代信仰に興味のある方はご覧下さい。

【ミシャグチ】

長野県の諏訪に、『ミシャグチ』と言う信仰が残されている。

諏訪を中心に、東日本に三千カ所くらい広がっていて、依り代となる神木の前に

石や祠、又は『石棒を納めた祠』などが祭られている。沖縄の聖地、御嶽と同様だ。

ミシャグチは古くからある不思議な信仰で、古神道あるいは縄文から続く様な古代の様相が色濃く残されている。

「御左口神社」(ミシャグチ神社)

ミシャグチは、御社宮司、御社宮神など当て字が200種類ほどあり、地域によって様々だ。

漢字文化が渡来する以前から、既に「ミシャグチ」と言う名の信仰が

各地に広がっていた為と思われる。

今では失われてしまったが、

諏訪大社前宮の『楓の宮』(かえでの宮)で行われていた神事では

「蛇」が使われていた。

※「前宮」=前の信仰のあった場所の事。元宮や奥宮の様に、元々あった神社の起源の場所と言う意味ではなく、もっと以前からの信仰が存在していた聖地をさす。

諏訪では、大王の事を大祝と言い、

ミシャグチ降ろしと言う不思議な即位儀式が行なわれていた。

【ミシャグチ降ろし】

大王(大祝)の直系の長子である

7〜8歳ぐらいの少年に対し、

神長の守谷氏(洩矢氏)によって行なわれる儀式。

①少年は、精進屋と言う宮に閉じ込められ、長くて厳しい斎戒期間を過ごし、スピリットが憑き易い状態に浄化される。

「精進屋」(長野県茅野市)

②カエデの木の下の岩座に、この斎戒が終わった少年に白装束を着せて座らせる。

③神長が、サナギ※と言う神代矛を縦に持って上下に上げ下げを繰り返してミシャグチ降ろしを行う。

※サナギ=天照大神の 天岩戸隠れの時に、天鈿女命が使った神具

④上げ下げ※を繰り返していると、木に「ミシャグチ」と言われるスピリットが降りてきて、木の下にある岩座の少年に依りつかせる。

※この上げ下げは映画「となりのトトロ」で大地に生命力を降ろす為、トトロが傘を持って上げ下げした動作と同じだ。

⑤ミシャグチと言う神霊を宿した少年は、この儀式により「現人神」となる。

そして、御神託を頂く。

これは、

天皇家の大嘗祭においても同様であり、

新天皇の肉体を魂の容れ物として、

天皇霊を依りつかせ、

即位した時に体に入れ高御座から神言(ミコト)を伝えると言う神事と似ていると言う。

※ちなみに、古代日本人は「自然全てに神が宿ると信じていた」と言うのは嘘。祖霊や外来魂の依り代となる、木や岩、山を祭っていただけで、自然全てに神が宿ると信仰していた訳ではない。

【冬ごもりの神事】

ミシャグチ信仰では、年75回の神事があり、冬には「かえで宮」と言う、

竪穴住居の様な冬ごもりをする穴倉を作り、長い間籠もって行う神事があった。

地面を深く掘下げて、屋根で覆い

地中に埋もれさせる様な形で、

土室を作る。

御室(みむろ)と呼ばれていて、

そして、この御室には、

御神体のミシャグチ(石棒)と、

綱で作った蛇のレプリカを三体入れておく。

元々はレプリカではなく、冬眠中の蛇が入れられてたらしい。

蛇のレプリカも、トグロを巻いた冬眠のポーズで作られていた。

冬になると、

12月22日から3月13日まで、

ずっとこの土室に神長と

ミシャグチを降ろした少年が篭もって祭祀と宣託を受ける神事を行う。

神の使いとして、各地を廻らせる少年達もここで選ばれる。

ミシャグチの御神体とされる石棒は、

縄文中期から、この地方を中心に石皿とセットで残され、

諏訪を中心に方々の神社で祭られていた。

日本で唯一、

縄文の遺物を祭っているのは、

ミシャグチ信仰の神社だけかもしれない🤔

【闇の半年】

この土中の冬ごもりの神事は、

古代縄文人や古代ケルト人に繋がる様な、独特な習慣の様だ。

何故、1万キロも離れたイギリスと日本、

古代縄文人と古代ケルト人が同じ文化を持っていたかは不明だが、

約7000年~3000年前、

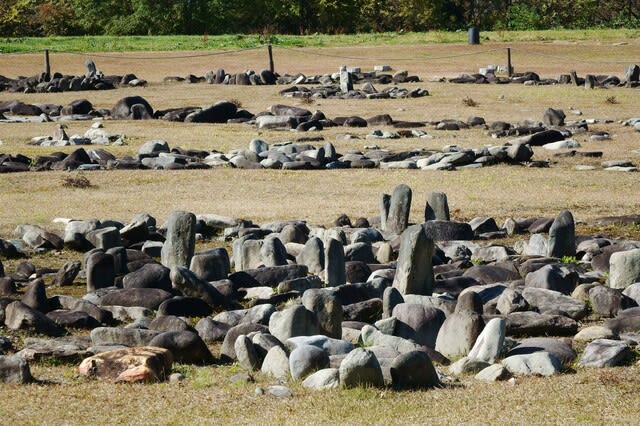

同じ様にストーンサークルを作っていた民族だ。

イギリス🇬🇧

日本🇯🇵

イギリス🇬🇧

日本🇯🇵

イギリス🇬🇧

日本🇯🇵

イギリスにはビーカー人が、

日本列島には弥生人が渡来してきて、

縄文人もケルト人もどちらも同じような時期に姿を消してしまった。

ケルト人は、1年を半年ごとに区切り

5月から10月の終わりまでを

光の1年、

11月から4月の終わりまでを

闇の1年、

としていた。

私たちの、半年が

ケルト人にとっての1年だ。

古代諏訪でも同様に、半年を一年としていたと言う。

10月の終わりに行なわれるハロウィンはケルト人の大晦日にあたり、もともと

光の1年の終わりの祭りが起源であり、

4月の終わりに行なわれる諏訪の「どぶろく祭」は、

闇の1年の大晦日に当たるお祭りだ。

しかし何故、闇の1年の冬ごもり

御室では神事に蛇が使われていたのか?

【冬眠】

冬ごもり神事で蛇が使われていたのは、

蛇の脱皮に対する再生イメージの信仰というより、

冬眠する動物に対する死と再生のイメージであり、

冬眠そのものに対する信仰からだ。

枯れ木も死んでる様に見えるが、春に開花するエネルギーを蓄えている。

冬眠中の蛇も、死んでる様に眠っていても春に目覚めるエネルギーを蓄えている。

光の1年で収穫された魂は還り、

闇の1年のうちに再びエネルギーを蓄え、

再び

生の世界に帰ってくると言う。

冬の間に、

魂はエネルギーを蓄えて再び生する。

農耕民族にとっても同様で、冬は

稲魂も、発芽のエネルギーを蓄える。

冬の過ごし方によって 翌年(半年)の実りや 収穫は豊かなものになる。

縄文人の影響を強く受け継いでいると言うアイヌにも、狩猟民族の独特な祭事に共通点があり、

アイヌでは冬眠しているクマが供物にされると言う。

冬眠する動物への信仰は、

カエルなどで代用されたりもしているので、

やはり古代人の

冬眠そのものに対する理解と、

信仰が古くからあったようだ。

御室は、冬篭もりが終わるととり壊され、

また作られては埋められる。

御室の前には供物や宴をする為にあった

『十間廊』と言う建物があるが、

(諏訪大社前宮・十間廊)

この様な建築物を作らずに、

千年~二千年もの間、

毎年毎年、わざわざ穴を掘り、

12月〜3月まで籠もり、

そしてこわすと言う事は、

それ自体が蛇の冬眠を模したイメージに他ならない。

闇の1年は、

春に生まれてくる魂の力を

蓄える大切な時期である。

冬ごもりの神事では、

冬眠し春に再生する蛇が、

その象徴として

供えられていた。

✨✨✨✨✨✨✨✨

最後までご覧いただきありがとうございました🙏

まだまだ、身も縮むような寒さが続きますが、縮こまって身にエネルギーを集め

春を迎えるエネルギーを蓄えましょう。

と、

あまりに寒くて布団から出れず

篭もりながら

このブログを書いてます。🙂↕️

楽しく拝読させていただきました。