今日(2月11日)、映画を観るため久しぶりに「梅田」に出ました。梅田と言っても「旧大淀区」にある「梅田スカイビル」。私は阪急電車「大阪梅田駅」の一つ手前「中津駅」で下車しました。

このビルは「空中展望台」が有名です。外国人観光客がたくさんいました。

映画館はその3・4階にある「テアトル梅田」。4階の「シネマ3」に入ります。満席でしたがチケットはネットで購入しています。便利な時代になりましたね。

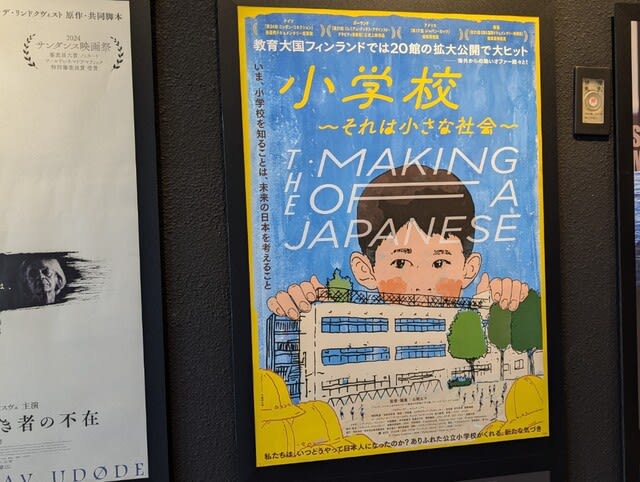

映画のタイトルは「小学校~それは小さな社会~」。昨年(2024年)12月に公開されました。監督はイギリス人の父と日本人の母を親に持つ山崎エマさん。大阪の公立小学校を卒業後、インターナショナルスクールを経て渡米。日米を拠点に数々のドキュメンタリー映画・番組を制作されているそうです。

「私たちは、いつどうやって日本人になったのか?」

「THE MAKING OF A JAPANESE(日本人の作り方)」

舞台は東京の「ある公立小学校」。1年間にわたって1年生と6年生を中心に「掃除」「給食」「運動会」「学芸会」「日直」「下駄箱」など日本人としては当たり前の光景に焦点を当てて作られたドキュメンタリー映画です。「6歳児は世界のどこでも同じようだけれど、12歳になる頃には、日本の子どもは“日本人”になっている」。私はこのキャッチコピーを聞くだけで、また並んで廊下を歩いている姿を見るだけで涙が出そうになりました。あの子たちの日々の行動と重なるので。

映画は日本の公立小学校による教育制度を「肯定的」に捉えていますが、全国画一授業や集団行動により「個性が育たない」「同調圧力による教育」など「両刃の剣」をたとえに欠点やリスク、マイナーな側面についても触れられています。そのためこの映画に対して「賛否」あるそうですが、賛否のないドキュメンタリー映画など意味がないので、それはそれでいいことだと思います。私たち日本人としてはあまりにも当たり前の光景なのですが、海外では日本の学校教育は「特異」らしく、海外で高い評価を得ているそうです。

現役の教員。小学生の子どもを持つ親。教育を研究している人。教育や学校とは何の関係もない人。何でも批判したい人。人それぞれ意見は違うと思います。そして私はといえば、学校とは何の関係もない前職を定年退職し、縁あって今は毎日「小学校」という空間で過ごしています。しかし教員でもなく日々の活動は別にして最終的には責任を取る立場にはない第三者。内側から結構「中立的」かつ「深く」見つめることができました。みんな歩んできた世界なのですが。

子どもたちは大変ですが、それ以上に先生方や保護者も大変です。しかしこの映画の主人公は子どもたちでも先生方でも保護者でもありません。主人公は「小学校」です。日本全国すべての公立小学校で同じようなドラマが繰り広げられているのです。

ドキュメンタリー映画故、限られた劇場での上映ですが興味があれば一度観てください。

このビルは「空中展望台」が有名です。外国人観光客がたくさんいました。

映画館はその3・4階にある「テアトル梅田」。4階の「シネマ3」に入ります。満席でしたがチケットはネットで購入しています。便利な時代になりましたね。

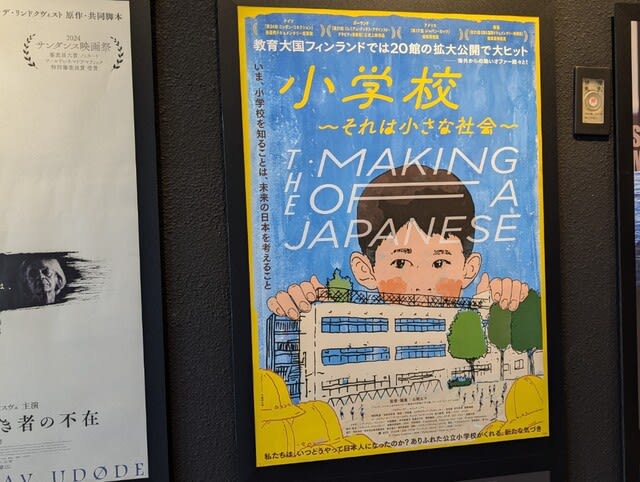

映画のタイトルは「小学校~それは小さな社会~」。昨年(2024年)12月に公開されました。監督はイギリス人の父と日本人の母を親に持つ山崎エマさん。大阪の公立小学校を卒業後、インターナショナルスクールを経て渡米。日米を拠点に数々のドキュメンタリー映画・番組を制作されているそうです。

「私たちは、いつどうやって日本人になったのか?」

「THE MAKING OF A JAPANESE(日本人の作り方)」

舞台は東京の「ある公立小学校」。1年間にわたって1年生と6年生を中心に「掃除」「給食」「運動会」「学芸会」「日直」「下駄箱」など日本人としては当たり前の光景に焦点を当てて作られたドキュメンタリー映画です。「6歳児は世界のどこでも同じようだけれど、12歳になる頃には、日本の子どもは“日本人”になっている」。私はこのキャッチコピーを聞くだけで、また並んで廊下を歩いている姿を見るだけで涙が出そうになりました。あの子たちの日々の行動と重なるので。

映画は日本の公立小学校による教育制度を「肯定的」に捉えていますが、全国画一授業や集団行動により「個性が育たない」「同調圧力による教育」など「両刃の剣」をたとえに欠点やリスク、マイナーな側面についても触れられています。そのためこの映画に対して「賛否」あるそうですが、賛否のないドキュメンタリー映画など意味がないので、それはそれでいいことだと思います。私たち日本人としてはあまりにも当たり前の光景なのですが、海外では日本の学校教育は「特異」らしく、海外で高い評価を得ているそうです。

現役の教員。小学生の子どもを持つ親。教育を研究している人。教育や学校とは何の関係もない人。何でも批判したい人。人それぞれ意見は違うと思います。そして私はといえば、学校とは何の関係もない前職を定年退職し、縁あって今は毎日「小学校」という空間で過ごしています。しかし教員でもなく日々の活動は別にして最終的には責任を取る立場にはない第三者。内側から結構「中立的」かつ「深く」見つめることができました。みんな歩んできた世界なのですが。

子どもたちは大変ですが、それ以上に先生方や保護者も大変です。しかしこの映画の主人公は子どもたちでも先生方でも保護者でもありません。主人公は「小学校」です。日本全国すべての公立小学校で同じようなドラマが繰り広げられているのです。

ドキュメンタリー映画故、限られた劇場での上映ですが興味があれば一度観てください。