愛媛旅3日目は大洲方面へ。

まずは、須崎海岸のほうへ向かいます。

残念ながら、以前の台風の影響で地層の見える海岸へ向かう道は通行止め。

でも、須崎鼻にある須崎観音へは行くことができました。

……須崎鼻って標高90mもあるんだね。

確かにだいぶ高いところだったとは思う。

駐車場で車を降りて歩きます。

こちらが須崎観音。

鐘楼もありました。

わりと洋風。

ちょっと曇り気味なのが残念だけど、なかなかの景色。

鯨みたいで可愛い島があったのでパチリ。

巴理島(びりしま)と言うそうです。

さて、ここから大洲へ。

途中道の駅とか寄り道しましたが、無事に城下へ到着です。

お城へ向かうと、まず見つけたのが松根東洋城の旧居。

……この旅は東洋城に縁がある。

まあ、当然っちゃ当然なんですけどね、ザ・地元ですから。

「淋しさや昔の家の古き春」東洋城

明治23年から8年間この地で過ごしたそうです。

ちなみに建物は大洲城二の丸金櫓跡に建てられたものだそうです。

ちなみに建物は大洲城二の丸金櫓跡に建てられたものだそうです。

いろいろすごいな。

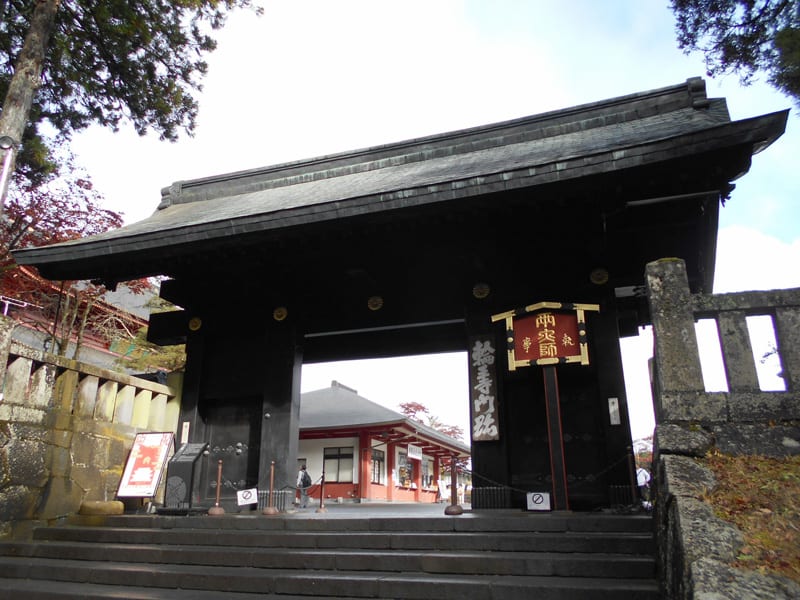

いよいよ大洲城。

大洲って、もともとは港を意味する「津」という文字を用いて「大津」と書いたんだそうです。

だから「おおず」なんですね。

うっかり「す」って読んでしまいそうになるけれど。

こちらが大洲城。

外から見たイメージは、コンパクトで可愛い。

明治維新後、本丸の天守と櫓は一部保存されていたそうですが、明治21年に老朽化により天守は解体。

その後、平成になってから復元されたのだそうです。

四層四階の複連結式天守。

その後、平成になってから復元されたのだそうです。

四層四階の複連結式天守。

なかなか素敵です。

こちら、天守から望む肱川。

大洲城は海じゃなくて川のほとりです。

複連結式天守、建て方おもしろいですよね。

お城をしっかり堪能した後、城下町へ行き、大洲神社へ。

小高い丘というか山というか……という場所にあります。

いい感じの鳥居。横入りです(笑)

行ってみたらかなり大きい神社でした。

大国主命と大国さんを祀っている。

帰りは正面から。

こうして見ると結構高いとこにありますよね。

(だから振り返って写真撮ったんですが)

さて、松山市内へ戻ります。

行きは高速だったので、帰りは海沿いを。

夕焼け小焼けラインは……メロディわからず。

運転してくれてる妹も、助手席の私も全く分からず(笑)

道の駅のあるふたみシーサイド公園にも寄り道。

う~ん、ここは天気のいい日の夕方に来るべきだな(笑)

最後は道後へ戻り、この旅4つ目の城跡へ。

道後公園の湯築城跡。

ここはほんとに跡だけの公園ですが、その分時代は古いですね。

時代的には平安末期からだから、ちょうど大河・鎌倉殿の時期です。

道後公園、いつも子規記念館と湯釜だけ見てた感じなので、こっちサイドはちゃんと見てなかったなあ……。

公園内の伊佐庭如矢(いさにわゆきや)の頌徳碑。

伊佐庭如矢、松山城を公園として保存したり、道後温泉本館のあの見事な建物をつくったりした凄い人。

……ですが、後で調べました(笑)

写真を撮ったのは、揮毫者が安倍能成だったからですね。

漱石オタですみません。

と、いうわけで。

2泊3日の愛媛旅もここで終了です。

城巡りの色合いが濃かったですが、それも良し。

なかなか行けないところに行くことができて、とても楽しかったです。

さて、次はどこへ行こうかな。