なぜいきなり『太陽の神殿』なのかといえば、イースIVで「金の台座」や「太陽の神殿」が出てきたからなのでした。だいぶ以前に購入していたけど、この機会にクリアしようと。

本作は例によってもともと8bit PC時代のゲームで、アドベンチャーゲーム『アステカ』の続編であり、尋常でない難易度で有名でした。そんな本作を作ったスタッフはその後、「今、RPGは優しさの時代へ。」とぶちあげたイースを作ったのだから、何かしらやりすぎた感があったのかもしれません。

とにかくPC版はクリア不可能なハマリ状態に陥ることが多く、それなのに自分がハマっていることを知るすべがなかったのです。何かが起きてしまった後に、この状況をどうやって解決するか、などと考えているようでは永遠にクリアできません。その状況にならないように前もって対策をしていなければならないのです。

そんな高難度だったもので、自力で解いた人は極めて少なかったのではないでしょうか。私も当時友人に借りてプレイしましたが全く歯が立たず、攻略本の走りである「チャレンジ!! パソコンアドベンチャーゲーム&ロールプレイングゲーム 2」を参照しっぱなしで無理やりクリアした覚えがあります。

したがって具体的な謎の解き方なんか全く記憶にありません。それをいいことに、せっかくだからファミコン版は攻略情報なしでクリアしましょう!

ファミコン版はストーリー仕立てになっています。ゲームの目的は伝説の「太陽の鍵」を手に入れることのようです。舞台となるチチェン・イツァーの遺跡は実在し、ゲーム中でも配置などがそれとなく再現されているようです。

ところで本作は「アステカII」ではありますが、マヤ文明とアステカ文明は別物です。以前にも書きましたが。

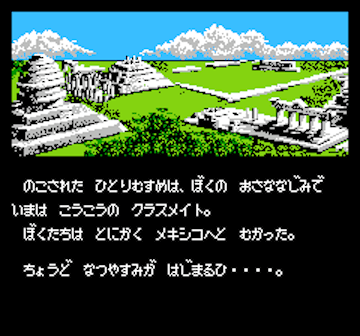

原作では一人旅でノーヒントだったのが、ファミコン版では幼馴染の女の子と現地ガイドの3人パーティーで、随所で仲間やシステムや神様からヒントがもらえるようになっています。

チチェン・イツァーのマップ移動画面。PC版でも同様の雰囲気でした。なんとなくイースとの関連性を感じます。

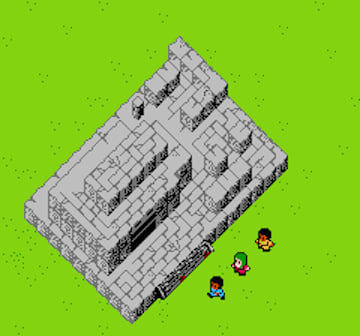

各建造物は斜め視点による描写になっていて、なかなか美しい描き込みになっています。この建物は尼僧院。ゲームスタート後に最初に来る必要があります。

建物の中に入ると、コマンド選択画面になります。通常のゲームだとコマンド総当たりによって謎を解くことが可能ですが、前述のような罠が多数仕掛けられているのでよほど慎重にコマンドを選ばないとハマってしまうのです。

上の写真はカスティーリョ(スペイン語のcastillo、英語ではcastle)と呼ばれる建物の財宝室。その中についに「金の台座」を見つけることができました! PC版では早めに金の台座を取ってしまうと、その後に泉で落としてしまってクリア不可能になってしまうという罠がありましたが、ファミコン版ではどうやっても金の台座を泉に落とすことはできませんでした。そうか、だからファミコン版のイースでは金の台座を泉で拾うイベントがカットされたのか!(多分違う)

こちらでの金の台座はもちろん謎解きに使うアイテムで、とある場所でのアイテムを使う時に、台座がある場合とない場合で結果が異なるという謎が用意されています。このことはゲーム内の神様が「きんのだいざが あると ないとで おいしさ 2ばい。」とヒントを教えてくれます。

こちらはゲーム内のチチェン・イツァーの中でも最大級の建物、戦士の神殿と千柱の間。ここにはゲーム内で最も厄介な罠があるところなのです。

戦士の神殿でめぼしいものを取ろうとすると、像だったジャガーさんが突然動き出し襲いかかってきそうになります。ここですかさずアイテムを使ってジャガーさんを像に戻してしまうと、その後必要なアイテムが取れなくなってしまうのです。うまいことジャガーさんがいないタイミングを見計らって、とあるアイテムをゲットせねばなりません。しかもその時に使うアイテムがありまして、それをうっかり別のアイテムと組み合わせてしまっていたらもうクリア不可能です。私もこれでやり直しをさせられました。まあ知っていればここまでのプレイ時間は10分程度ですが。

ファミコン版はセーブ方法がパスワードなので、途中段階のパスワードを幾つも控えておけば最初からやり直す必要もありません。パスワード方式のメリットですね。

ゲーム中盤以降はこの球戯場に何度も足を運ぶことになりますが、ここの謎解きの手順がなかなか込み入っており、プレイしていて心配になる場面が多いのです。上の写真はうっかり閉じ込められた状況で、親切にもハマリであることを教えてくれています。ハマった場合に必ず教えてくれるわけではありません。

なんとか多くの罠を避けてついに太陽の鍵を発見! ここではオカルト的なアイテムの効果で鍵を手に入れます。日本ファルコムの初期のゲームはオカルトっぽい雰囲気のものがあり、それがメーカーのイメージとして私には残っていました。デーモンズリング、アステカ、ドラゴンスレイヤー、ザナドゥあたりですね(前者2作はプレイしていませんが)。この路線の最後の作品が本作であるといってよいでしょう。

PC版では太陽の鍵を手に入れたらクリアだったような気がしますが、ファミコン版ではなんと大魔王との決戦があります。勝敗はほぼ運であり、負けてもその場からやり直せるので、特に気合いを入れる必要はありません。

ファミコン版では各建物に入った時に怪物が出てきます。怪物を倒せる順に建物を周れ、ということです。怪物を倒すことができるかどうかは、まず怪物を見ることで見分けがつきます。「かてそうにない」と出たら後回しにしましょう。

大魔王を倒して幼馴染を目覚めさせるとエンディングで、魔王の神殿が崩壊していきます。そして生還した二人には意外な展開が待っていました。そこはプレイしてのお楽しみ(誰もプレイしないか)。

エンディングの二人はなかなかいい顔しています。とても高校生には見えません。ちなみにここでコントローラをいじると目や口が開閉します。

ところで下のキーワード、一文字飛ばしで読むと……、ってコレか!

というわけで攻略情報なしで3日でクリア。さすがにファミコンユーザー向けにアレンジされていてクリアはある程度簡単でした。怪物との戦闘要素は蛇足的ではありましたが、展開にちょっとした変化がついたのはよかった気がします。ただ、よくわからない国籍不明の怪物を出すのではなくて、せっかくマヤ文明なんだからケツアルコアトルとか出せばいいのにとは感じました。

全体的にちょっとヒントが多いようで、個人的にはもっと少なくしてもいいかなと。その代わりハマり状態の時にはゲームオーバーになってくれれば納得感もあるのではないでしょうか。まあ今時こういうアドベンチャーゲームってないですけどね。そんなレトロな形態の作品を久しぶりに楽しむことができました。

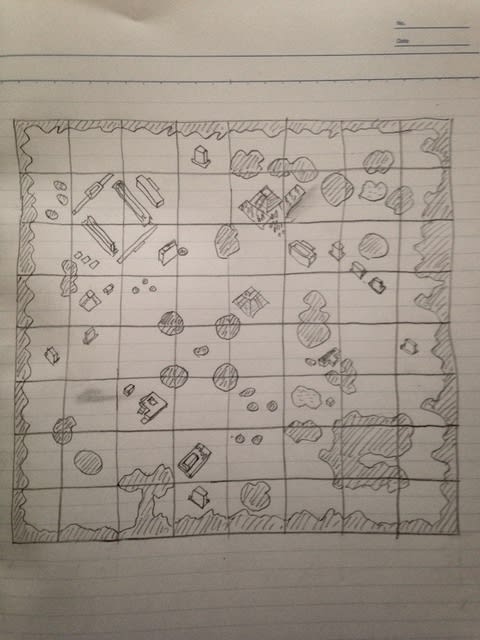

おまけで、プレイ開始時に作った手書き白地図を掲載。左上の広場みたいなのが球戯場。ネットには綺麗なカラーのマップ画像もありますが、自分でマップを作ればゲームに対する思い入れは3倍増し。

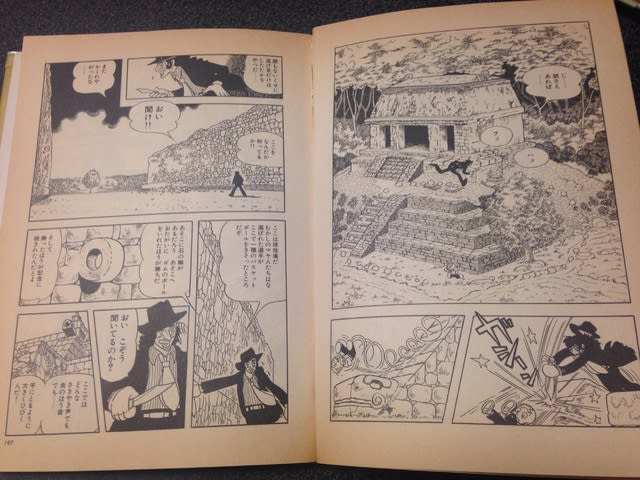

どうでもいい話ですが、私が最初にマヤ文明のチチェン・イツァーを認識したのは、幼少期に手塚治虫の『三つ目がとおる』を読んだ時です。上の写真の場面がそのままチチェン・イツァーというわけではないのですが、球戯場やいけにえの泉などを思わせるシーンがありまして、本作をプレイしている時にどこか知っている土地を歩いているような気になったのでした。『三つ目がとおる』は私のバイブルです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます