巻頭写真 : 『Vallée des saints 聖者の谷』

海と島と岩と

異民族で異言語を持ち異なる独自のキリスト教信仰を持ち

ケルト文化と古代巨石文明を起床する

全てにおいて異世界のブルターニュ

69 最終回 1

『海のブルターニュ』

北ブルターニュは冬の荒れ狂う波

南のブルターニュは夏の穏やかな輝き

でも

干満の差が激しいのは南北共に同じ海

『Phare de Kéréron ケレロン灯台』

『Phare de Nividic-Ouessant ニヴィディック=ウエッサン灯台』

『Phare d'Ar Men アル・メン灯台』

『Saint-Malo サン・マロー』

同

冬の荒波が激しい時は

岸壁の海岸道の頭越しに道の反対側の建物を波が直撃する

激しい波から岸壁を守るために

消波ブロックなどという不細工なものは使うはずもなく

波消しのための丸太を波打ち際に打ち込んである

そして

その海が干満の差が非常に激しいのは

北も南も同じ

町の岸壁では

干潮になると水位は極端に下がってしまう

複雑な入り江では

水のない場所があちこちに出現する

港を守る砦の建つ岩礁も

引き潮になると陸とつながったりもする

そして

小さな岩礁も含めて

ブルターニュには数え切れないほどの島々がある

『Île du Guesclin デュ・ゲクラン島』

『Île de Roch Ar Hon ロック・アル・オン島』

このような

一軒家が建つ個人所有の小さな島は極めて人気が高い

売りに出される少ない可能性に賭けて

ブルターニュの島を扱う不動産業者には100人以上の順番待ちのリストが

常にあるらしい

実際に売買が行こな割れるのは1世紀に1〜2島だそうだ

特に

この島は観光客に人気が高い

『Île de Plougrescant プルゥグレスカン島』

ブルターニュ独特の花崗岩の巨大な二つの大岩に挟まれて

小さな家が建っている光景は

絶好のフォト・ポイントとなっている

『Castel Meur マー館』

この島も干潮時には陸とつながり道路が現れるので

所有者は車で島から出入りをしている

『Castel de Perros-Guirec ペロス=ギレックの館』

所有者一人の極小の島でなくとも

人の住む島は当然漁師たちも住んでいるが

別荘地として需要が高い

『Île de Bréhat ブレア島』

北海岸「パンパル」(既出)から海に向かって伸びる『アルクエ岬」の先端の

目と鼻の先にある『ブレア島』は岬の先端から渡し舟が出ているが

観光シーズンには1時間ほどで島を一周する遊覧船も頻繁に出ているほどの人気ぶり

『Île de Batz バッツ島』

次も北海岸『ロスコフ』(既出)から船ですぐの『バッツ島』も

人気が高い

同

「バッツ島」の

ある複雑な形の小さな湾の中ほどの岩山と

満潮時にわたる石造りの歩道とその端にある小屋も

絶景として名高い

当然「岩だらけ」の海岸も多い

岩と家といえば

こんな場所もある

『Les Rochers de Ménéham』

北ブルターニュの海岸にある『ケルルーアン村』にある

『メネアム岩の家』

島ではないので観光客が自由に岩に登って上から家を眺めたりしている

この石を組み合わせて作られた小さな家は極めて美しく

屋根と壁との一体感を持った仕上げは技術の高さをうかがわせてくれる

信仰といえば

ブルターニュのキリスト教信仰は特別

ローマ時代に

3世紀キリスト教が非合法だった頃にガリアの地に布教を始めた

『Saint-Martin サン・マルタン(聖マルティネス)』

から始まったフランスのキリスト教化の流れとは異なり

ローマ亡き後の混乱期に

地方政権がが分立してゆく過程で形成されていった「ケルト民族諸国家」

に

ブリテン島から渡ってきた同じケルト民族の布教者たちの手によって

ブルターニュは「ケルト・カトリック」という信仰が根付いていった

『ブルターニュ7聖人』

と言われ

「ブルターニュの創設者」とも呼ばれて

ブルターニュの「精神」と「社会」の基礎を作り上げたとされている

国立図書館に保存されている1275年の古文書に

初めて「ブルターニュ7聖人」という記述が残っている

「Saint-Pol Aurélien」

「Saint Tugdual」

「Saint Brieuc」

「Saint Malo」

「Saint Samson」

以上の5名はウエールズ生まれ。

「Saint Patern」

「Saint Corentin」

これらの2名は土着の布教者だった

それぞれ依って立って活動した土地がそのまま町の名前になって残った

かず多くのアイルランドから渡ってきた布教者たちの中には

農民が使う石をくりぬいて作った飼い葉桶を船の代わりにして海を渡ってきた

という伝説があり

それが先回の「Mean Van」の石の船を作るきっかけになったそうだ

「ラニオン」(既出)から真南に12kmほどにある「ル・ヴュー・マルシェ」

という集落に『7聖人の礼拝堂』というチャーミングな礼拝堂がある

『Chapelle des sept Saints』

壁の上部に

聖母子を挟んで立つ7聖人像

これも既に触れているが

ブルターニュの(特に西半分_各地に

独特の「Fontaine 泉」がある

これも「ラニオン」から真南25kmほどにある『ビュラ=ペスティヴィアン』

という村の「泉」は

『Fontaine de Sept Saint de Bulat-Pestivien』

「7聖人の泉」

という名前が付いている

7聖人の街を巡る巡礼も頻繁に行われる

恒例の大巡礼祭には

各教区協会に保存されている其々の聖人の旗幟を押し立てて

巡礼団が練り歩く光景が見られる

極めて信心深いブルトン人ということで

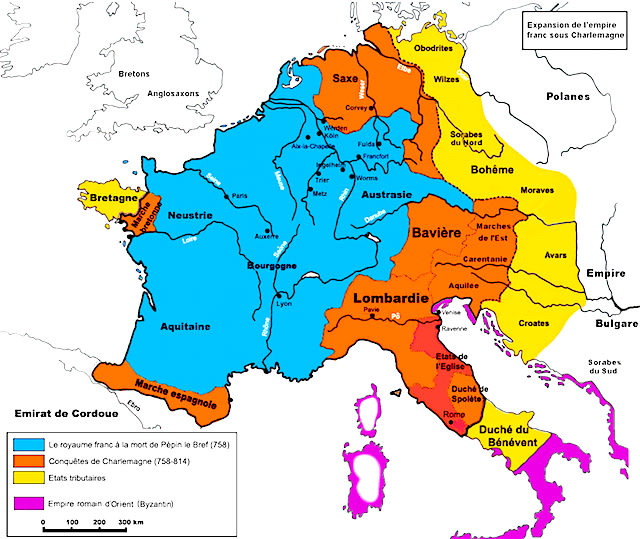

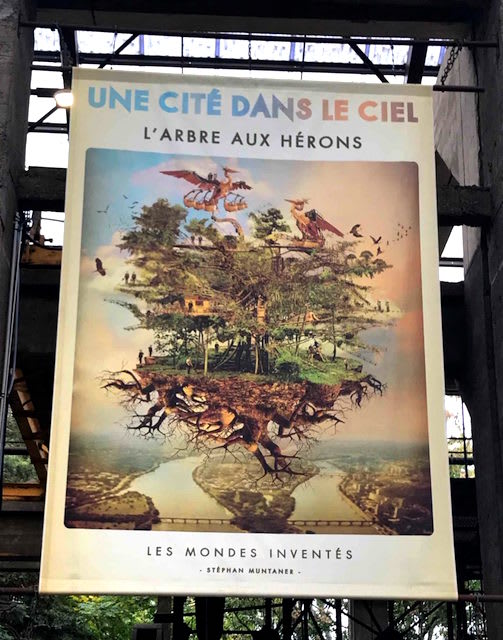

『Valée des Saints 聖者の谷』

という場所すらできている

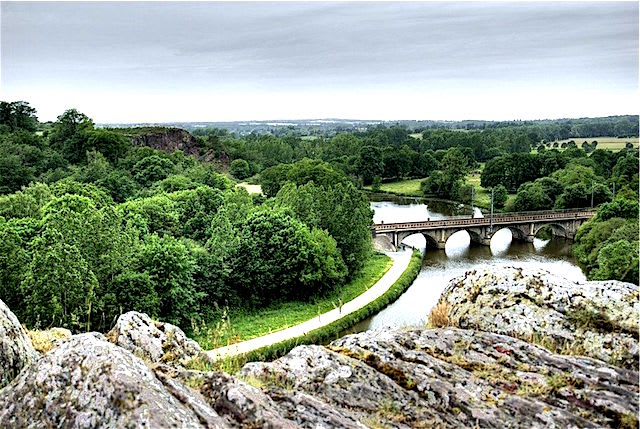

『Vallée des Saints』

橋は「Carnoët カルノエット村」周辺の広大な斜面

「ビュラ」ペスティヴァン」からさらに南西に10km

触れ込みは

「ブルターニュのイースター島」

目的は

「第三千年期(2001年以降3000年まで)のカルナック」を作ろう

起源は1990年

「サン・ポル・ド・レオン」(既出)の町で

「Saint pol Aurélien」1500年祭を行った際

哲学教授で熱心なカトリックの「フィリップ・アプジャン」が

この地に多くの人々を惹きつける魅力的な宗教的なモニュメントを作りたい

と考えた事

その後

一人の銀行マンと

一人の法律家とが集って

往路ジェクトを立ち上げたのが2008年の事だった

文献に見つかるブルターニュの聖人は2000人余り

そのうち

経歴と奇跡の事実があやふやな為に

ローマ教会(教皇庁)に認知されていない500人を除いて

1000人のブルターニュの聖人を並べて

「現代のカルナック」と「西欧のイースター島」を作り上げようという

壮大な計画

今現在「150体」のブルトンの聖人が

河岸段丘の斜面から下を見下ろしているのです

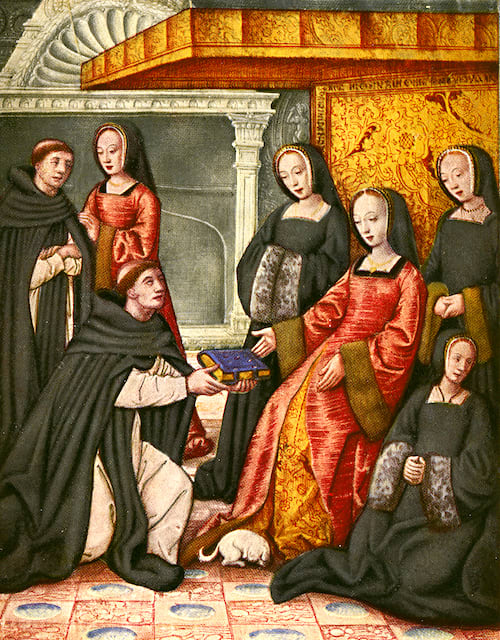

『Sainte Anne 聖アンナ』

実はブルターニュには独特の聖アンナ信仰がある

この「聖アンナ」とは聖母マリアの母親の事だが

もともとケルト信仰からキリスト教化して行く過程で「マリア信仰」があった

この「マリア」はインド・ヨーロッパ語族に共通のもので

「供給の女神アンナ」といい

古代ギリシアの「ダナエ」

フェニキアの「タニット」

古代ローマの「アンナ・ペレンナ」

河川の「ドン」「ドナウ」

アイルランドの「ダナ/アナ」

と同じもので

印欧語の起源で「ana」は「息・微風・魂」を意味した

それがいつの間にか聖母マリアの母親のアンナと混同されて

ブルターニュの国母として敬われるよになった

ブルターニュのカトリック信仰の独特の習慣である「パルドン祭」で

『サント・アンヌ・ラ・パリュ』(既出)のそれが

もっとも重要視される所以でもある

『サント・アンヌ・ラ・パリュの礼拝堂にある聖アンヌ像』

パルドン祭の時アンヌと聖母に黄金の冠が戴冠される

サントアンヌの村の泉は

聖母マリアを抱いた小さな聖アンナ像が飾られている

この項続く

= = = = = = = = = = = = =

ご意見ご感想をお寄せください

※

以下のサイトもどうぞ

https://veritas21.com 『こんな旅がしてみたい 誰も真似のできない旅のプランナー』