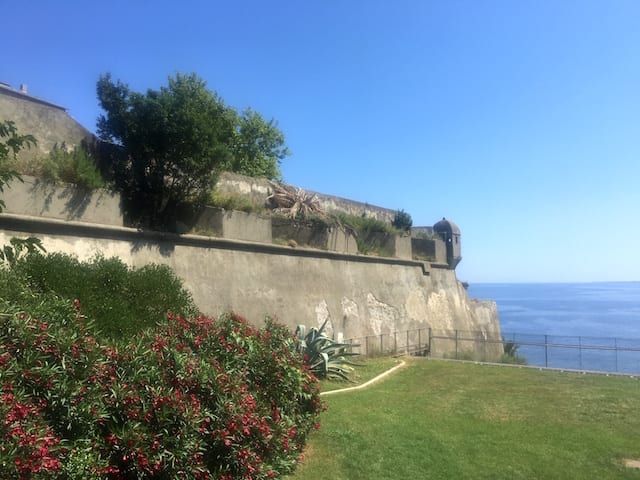

巻頭写真 : アレーリア『ディアナの塔』

「地中海から突き出した高山」コルシカ島は

人間が作った美ではなく

地球の野生の美しさを保っているから「Ile de la Beauté 美の島」

と呼ばれてきた

国道が山側へ向かうのと海岸に沿って南下するのとの分岐点から

前回の5つ村々を右上に見ながら通り過ぎ

同じように山の上や中腹にある村が続く『カルタニッチア地方』の東の縁を

50km走ると『アレーリア』に着く

『Aléria』

国道の右側にほんの数メートル高くなった地形に村がある

国道で村の区域に入り程なく右に入る県道がありそこに入ると左手が

この写真の角度になる

一番右の四角っぽい建物が「マトラ要塞」で現「考古学博物館」

それに向き合って写真左手に「聖マルセロ教会」

ローマの遺跡はさらに少し向こう側

Photo by ⒸU Patrimoniu

この写真に写る左が村で中央がローマ遺跡

国道は村の左からまっすぐ来ているのがかすかに写っている

Photo by ⒸU Patrimoniu

ここに集落を作ったのは紀元前6世紀半ば

小アジアの地域紛争で逃れてきた古代のフェニキア人たちだった

その後ギリシアとの交易の中継点として栄えたようだが

考古学的には遺構は残っていない

フェニキアの都市カルタゴの時代には

ローマ以前のイタリア文化を築いた「エトゥリュスク人」との交易もあり

カルタゴ崩壊でローマの支配下に入り現在の遺跡の町が作られた

ロマーニャ地方の対岸とあって大いに栄えた

ただ全島に言えることだが

ローマ崩壊とともに「ヴァンダル族」の侵入で島中根こそぎ破壊されてしまう

その後のことは省力するが

18世紀後半まで5世紀間続くジェノヴァ支配に抵抗した独立運動の主導者

『パスカル・パオリ』の

『独立コルシカ共和国』の指揮下に入らず

抵抗運動に抵抗したジェノヴァ側の重要拠点の一つとなり

戦いの起点となったのが『Fort Matra マトラ要塞』である

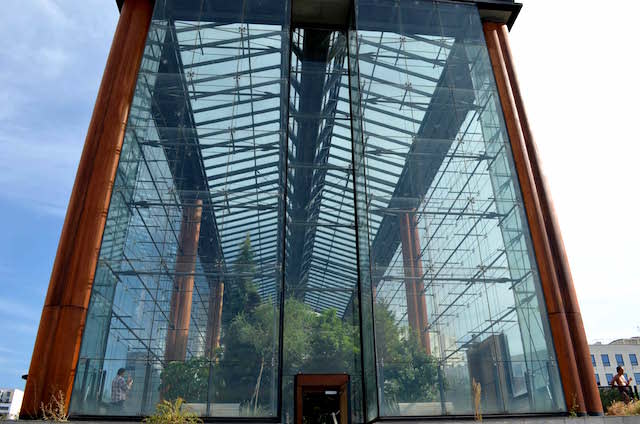

『Fort Matra / Musée départemental d'Archéologie Jérôme-carcopino』

この要塞は1485年ごろにジェノヴァ共和国によって建てられた

ここに

遺跡からの出土品が集められて

『上コルシカ県立ジェローム・カルコピーノ考古学博物館』となっている

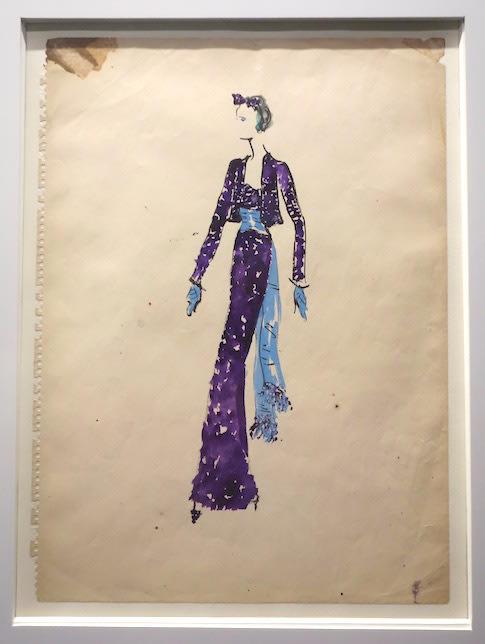

「マトラ要塞」中庭

展示室

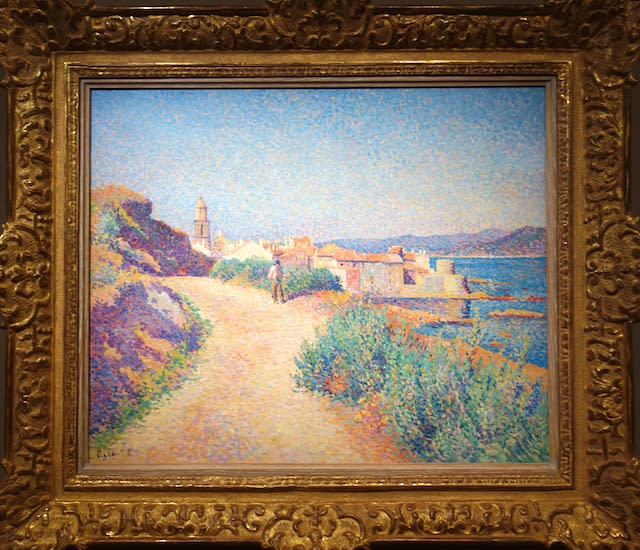

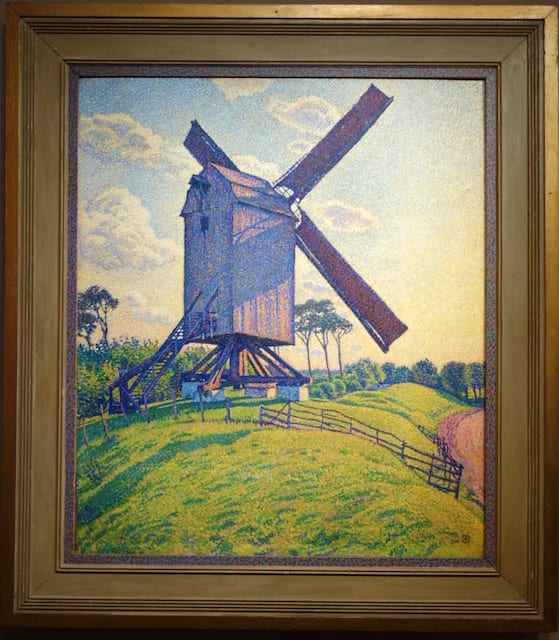

ギリシア 赤絵だし壺 1

ギリシア 赤絵出し壺 2

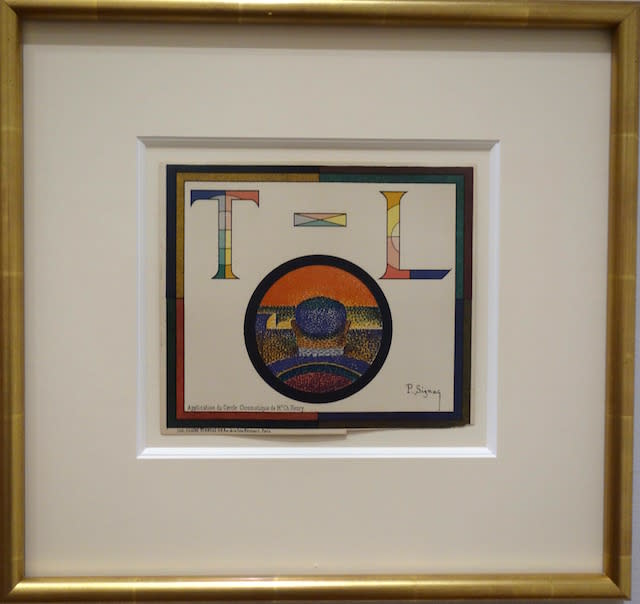

古代ギリシア陶器には

赤土本体に黒土皮膜をかぶせて模様部分を赤土で表す「赤絵出し」

逆に

黒土本体に赤土皮膜で黒土部分で模様を表す「黒絵出し」

と二種類がある

クレタ 黒絵出し小壺

ギリシア 赤絵出し平杯

ギリシア 赤絵出し平杯 2

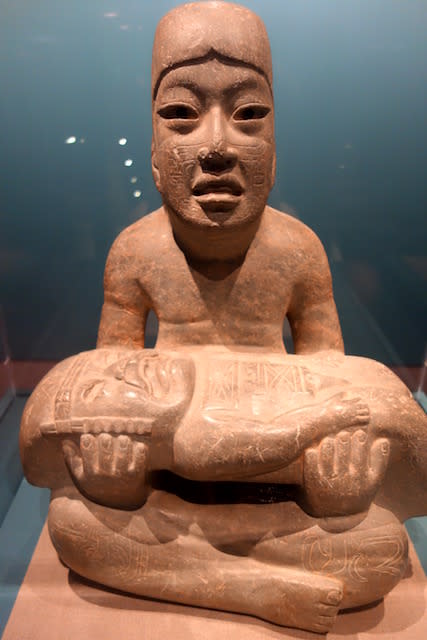

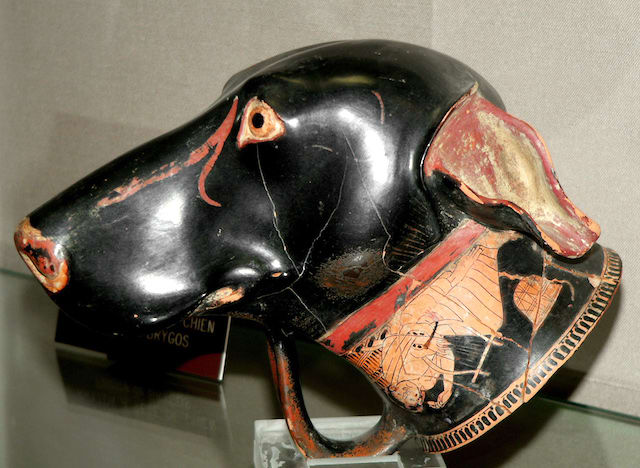

エトリュスク 馬頭杯

同 部分

犬頭杯

エトリュスク 壺

エトリュスク ライオン石像

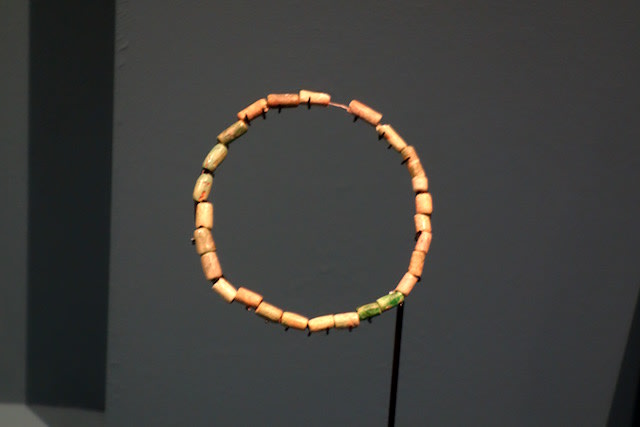

エトリュスク ペンダント

エトリュスク 山羊 青銅

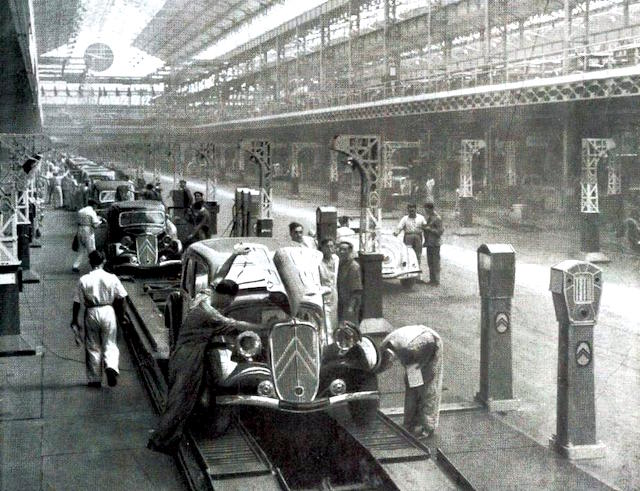

発掘現場の写真

同 2 ペットと思しき犬と一緒に埋葬

同 3 ペットの犬だけの埋葬

左にマトラ要塞 右に聖マルセロ教会

同

正面マトラ要塞 右聖マルセロ教会

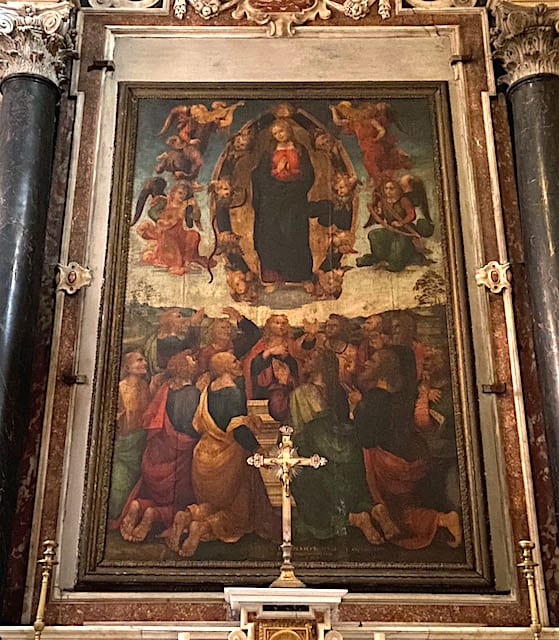

『Ghjesgia San Marcello 聖マルセロ教会』

同内部 祭壇部

ここ「アレーリア」には「タニョーヌ川」という小さな川が流れてきて

村のすぐ近くで大きく蛇行しながら海に注ぐ

その河口を挟むように南北に池が二つ

「サレ池」と「ディアーナ池」

当然どちらも汽水池で北側のディアーナ池の狭まった出口から海に注ぐ先端に

15世紀ジェノヴァの建てた塔がある

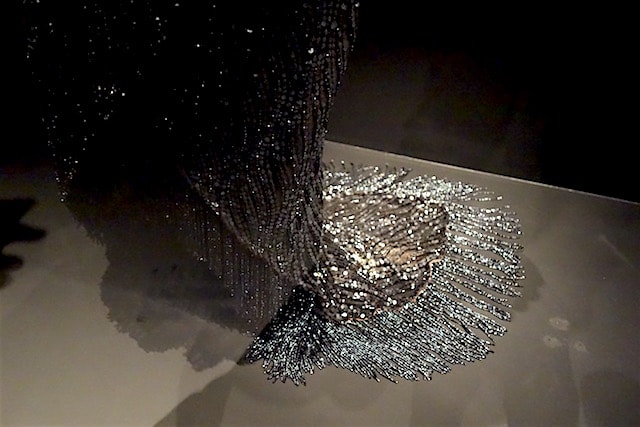

『Tour Diana』

その海岸に素敵なレストランがありまして...

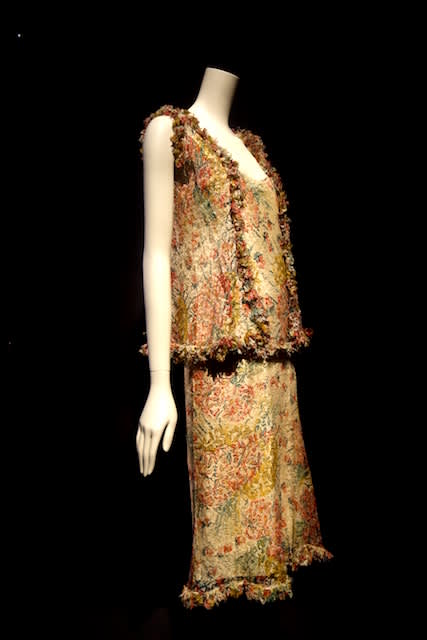

『Restaurant aux Coquillages』

シーフードてんこ盛りで出してくれるんですが個人的に気に入ったのが

これでした

では「アレーリア」を発ってもっと南下しよう

東海岸は平坦で海と付かず離れず15kmで『ギソナッチア』を通り抜ける

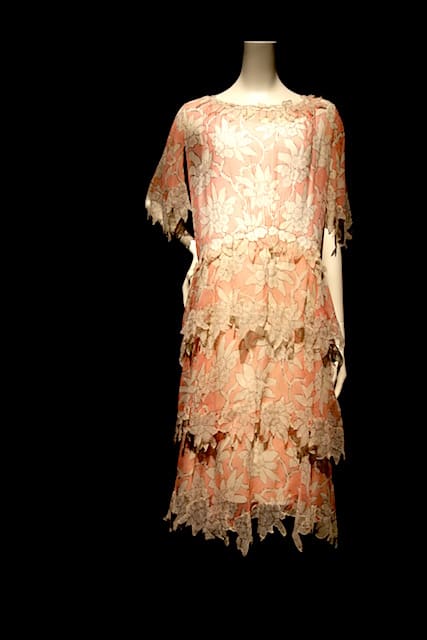

こんなビーチがあって

『Plage de Ghisonacchia』

ジェノヴァの塔もある

「ギソナッチア」を過ぎて

さらに15kmほど南下すると『ソレンザーラ』に着く

小さな村には不釣り合いなほど大規模で近代的なマリーナが有る他は

こんな

古いんだか新しいんだかよくわからない教会がるだけの村に

山側から『ソレンゾーラ川』が流れてくる

その渓流を遡って山国コルシカを訪れよう

『Rivière de Solenzara』

海岸の「ソレンゾーラ」から国道を離れて西へ

正確に言うと南西へしばらく「ソレンゾーラ川」に沿って山道をうねうねと登って行く

『cascade de Purcaraccia ピユゥカラッチャの滝』

『Piscine de Purcaraccia ピユゥカラッチャのプール』

幾つかの山々があるが

一番高い「バヴェーラ針峰」を中心として『バヴェーラ山塊』と呼ばれる

『L'Aiguilles de Baverra バヴェーラ針峰』

aiguille は針

見る位置により頂上が針のようにつきたっているのでこう呼ばれる

アルプスのモンブラン山塊に「エグィーユ・ディ・ミディ」という名峰があるが

同じ発想

標高は1,857mと特に高山というわけではないが

存在感は圧倒的だ

その主峰を見晴らす峠が『バヴェーラ峠』

標高1,217m

『Col de Baverra』

その峠の一角にケルンが積み上げられており

マリア様の像が飾ってあった

峠の直前にオーベルジュが一軒ある

他に食事どころがないので観光バスが停まっていることも多いが

山国の素朴で美味しい料理を味わえる

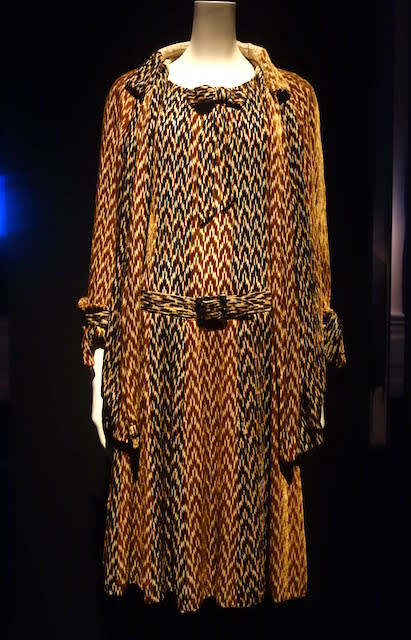

『Auberge du Col de Baverra』

コルシカ特産「イノブタ」の煮込み

山塊の山々は魅力的でそれほどの上級者でなくても登れるコースが多いので

登山家たちを引きつける

これらの山あいの県道は

ソレンゾーラから南西に山に入り「バヴェーラ峠」で下り勾配になり

数キロ走って「ゾンザ」から南東に角度を変えてまた海岸を目指す

実に爽快で車で走って気持ちの良い山道を下っていくと

また渓流があり滝もあって退屈しない

『Piscia di Ghjaddicu』

「ガッロのピッシア(おしっ○)」という愉快な名前で親しまれている滝と

それに続く天然のプールは素晴らしい

このまま山道を下って南西コルシカの主邑の一つ

『ポルト・ヴェッキオ』

を目指す

= = = = = = = = = = = = =

ご感想やご意見をお寄せください

※

旅行の計画と実行に興味のある方は以下のサイトもどうぞ

https://veritas21.com 『こんな旅がしてみたい 誰も真似のできない旅のプランナー』