前回の記事で紹介したほかに、この4月に、もう1冊教科書を出しています。

精神保健福祉士新カリキュラムに盛られた『精神保健福祉に関する制度とサービス』です。

旧「精神保健福祉論」のうち、精神障害者に関連する法規が盛られています。

相談支援にあたり、最低限知っておくべき社会資源の知識を網羅する科目といえます。

今までと大きく違うのは、更生保護制度と社会調査が加えられたことです。

更生保護制度が盛り込まれたのは、PSWのかかわる領域の拡大を表しています。

社会調査は、PSWが今後社会に発信していく方法を理解することを求められています。

実は今回、発行が遅れたことで、とても困ったことがあります。

今年の1月~3月に、障害者福祉の制度改革に大きな動きがあったからです。

それまでは、昨年夏に示された「障害者総合福祉法骨格案」がベースになって、

今後の障害者福祉制度の法改正・改革がすすむものと、大方では想定されていました。

障がい者制度改革推進会議の総合福祉部会の議論が反映されると、期待もされていました。

最近出版された各社の教科書は、みんな、そのような記述で締め括られているはずです。

今回発行した弘文堂の教科書でも、当初はそのような原稿でまとめられていました。

未来志向の改革の方向をも示す教科書にできればと、各執筆者にお願いもしていました。

しかし、今年2月以降、まったく異なる動きが出てきたことは、ご存じのとおりです。

2月8日の総合福祉部会に、厚生労働省の法改正案が示され、物議を醸しました。

2月22日には、厚生労働省は「障害者生活総合支援法案」を発表しました。

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律案」です。

障害者自立支援法を廃止し、介護保険統合路線への決別を宣言した総合福祉部会。

これに対して、従来の障害者自立支援法の一部改正による新法を提起した厚生労働省。

両者の基本姿勢は真っ向から対立するものでしたし、何も調整されていませんでした。

厚生労働省からすれば、すべて織り込み済みの新法提起ではあったのでしょうが。

民主党の調整により、その後、法案略称は「障害者総合支援法」に変更されました。

3月1日に民主党厚生労働部門会議に、厚生労働省の最終修正案が提示されました。

3月上旬、党の障害者ワーキングチームで総合福祉部会・各団体のヒアリングが行われ、

3月13日には閣議決定されて今国会に上程、2013年4月施行予定という動きです。

これら2月~3月の一連の動向については、ネット上で周知の通りです。

こうした動きに目をつぶったまま、新しい教科書を発行することはできませんでした。

該当箇所の執筆者には、ゲラ刷り段階で原稿の修正をお願いすることになりました。

ズルズルと発行日が遅れることは目に見えていましたが、仕方ありません。

僕自身は「迷走する障害者福祉施策」という短文を、テキストに追加しました。

2003年の支援費制度施行。

2006年の障害者自立支援法施行。

2009年の障害者支援法廃止決定。

2010年の障害者自立支援法改正。

2011年の障害者総合福祉法骨格案提示。

2012年の障害者総合支援法閣議決定、国会上程…。

わずか10年の間に、入れ替わり立ち替わり新法が登場し退場する、今の政治の舞台。

学生たちに現状をどのように伝えるのか、教員たちも頭の痛いところです。

先行きは不透明ですが、学生たちが自ら思考する素材として活かしたいと思います。

法律や制度は、時代意識により形成され、またその時代意識を再形成します。

現在あるその制度には、どのような思潮、どのような人間観が背景にあるのか。

時の流れとともに、人々の意識は、どのように新陳代謝してきているのか。

制度疲労を起こしている制度の改革には、どのようなソーシャルアクションが必要なのか。

新しい時代の新しい法制度を、思考する精神保健福祉士であって欲しいと思います。

現状踏襲でなく、当事者の生活の実情、現場の実践から、制度の改革を発信し続ける。

矛盾に満ちた現実を地道に変革する、そんな、PSWであって欲しいと思います。

無味乾燥な教科書と思われるでしょうが、編者として、そんな想いは込めたつもりです。

当事者3名の方にご執筆頂いたほか、現場PSWからの発信を盛り込んでいます。

よろしければ、ご一読ください。

★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

福祉臨床シリーズ編集委員会編

精神保健福祉士シリーズ第5巻

『精神保健福祉に関する制度とサービス

~精神保健福祉論・サービスシステム論』

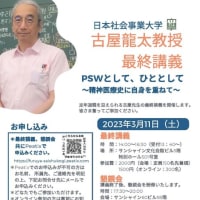

責任編集=古屋龍太(日本社会事業大学大学院福祉マネジメント研究科)

はじめに:古屋龍太(日本社会事業大学)

序章 社会福祉と精神保健福祉:古屋龍太(日本社会事業大学)

1 制度と人間

2 社会福祉法と精神保健福祉法

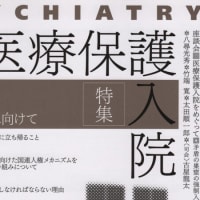

第1章 精神保健福祉法

1 現行法に至るまでの法律の変遷:西澤利朗(目白大学)・中越章乃(神奈川県立保健福祉大学)

2 精神保健福祉法の基本的内容:大野和男(NPOぴあ三浦)

3 精神保健福祉法における精神保健福祉士の役割:中越章乃(神奈川県立保健福祉大学)

・コラム:日本の精神医療保健福祉の現実:広田和子(精神医療サバイバー)

第2章 精神障害者福祉制度の概要と福祉サービス

1 障害者基本法と精神障害者施策:古屋龍太(日本社会事業大学)

2 障害者自立支援法における精神障害者の福祉サービス:大野和男(NPOぴあ三浦)

3 精神障害者を対象とした福祉施策・事業:大野和男(NPOぴあ三浦)

・コラム:障害者自立支援法の影響と現場:伊澤雄一(全国精神障害者地域生活支援協議会)

第3章 精神障害者に関連する社会保障制度:金成透(所沢慈光病院)

1 医療保険制度

2 介護保険制度

3 経済的支援に関する制度

・コラム:当事者から見た制度・サービスの意味:火弟酉(精神科デイケア利用者)

第4章 相談援助のサービス提供者

1 行政組織と民間組織の役割:大石信弘(精神保健福祉士事務所静岡まちとも)

2 福祉サービス提供施設・機関:大石信弘(精神保健福祉士事務所静岡まちとも)

3 インフォーマルな社会資源:四方田清(順天堂大学)

4 専門職と地域住民の役割と実際:行實志都子(文京学院大学)

5 相談援助サービス提供者間の連携と協働:北本明日香(日本社会事業大学)

・コラム:地域移行を通しての街づくり:田尾有樹子(巣立ち会)

第5章 更生保護制度

1 更生保護制度と精神障害者福祉:三澤孝夫(国立精神・神経医療研究センター)

2 更生保護制度とその担い手:御厨勝則(日本社会事業大学)

3 司法・医療・福祉の連携:御厨勝則(日本社会事業大学)

4 保護観察所の役割:門脇甲太郎(福島保護観察所)

・コラム:出所者の地域生活定着支援:原 恭子(埼玉県地域生活定着支援センター)

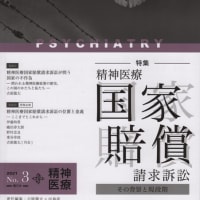

第6章 医療観察法

1 医療観察法の意義と内容:佐藤三四郎(東京福祉大学)

2 社会復帰調整官の役割:佐賀大一郎(東京保護観察所)

3 精神保健参与員の役割:三澤孝夫(国立精神・神経医療研究センター)

4 入院処遇と通院処遇:三澤孝夫(国立精神・神経医療研究センター)

5 医療観察法における精神保健福祉士の役割:佐藤三四郎(東京福祉大学)

・コラム:「私の仕事」についての雑感:佐賀大一郎(東京保護観察所)

第7章 社会資源に関する社会調査:藤井賢一郎(日本社会事業大学)

1 社会調査の意義と目的

2 社会調査の対象

3 社会調査における倫理

4 量的調査の方法と活用

5 質的調査の方法と活用

6 ICTの活用方法

・コラム:まあ十分ルール:澤田優美子(日本社会事業大学大学院)

終章 精神障害者にとっての制度とサービスの意味:古屋龍太(日本社会事業大学)

1 ケアサービスのマネジメント

2 精神保健福祉士のかかわり

キーワード集:吉澤豊(日本福祉教育専門学校)

索引

弘文堂刊

定価:本体2700円+税

2012年4月30日初版1刷発行

ISBN 978-4-335-61107-0

、おもしろい内容だったのでコメント残していきますねー

、おもしろい内容だったのでコメント残していきますねー 私もブログ書いてるのでよければ相互リンクしませんか?私のブログでもあなたのブログの紹介したいです、私のブログもよかったら見に来てくださいね!コメント残していってくれれば連絡もとれるので待ってますねーそいじゃ☆゜・。_。・゜☆゜・。_。・゜☆゜・。_。・゜☆゜・。_。・゜☆アドレス残していくのでメールしてね!

私もブログ書いてるのでよければ相互リンクしませんか?私のブログでもあなたのブログの紹介したいです、私のブログもよかったら見に来てくださいね!コメント残していってくれれば連絡もとれるので待ってますねーそいじゃ☆゜・。_。・゜☆゜・。_。・゜☆゜・。_。・゜☆゜・。_。・゜☆アドレス残していくのでメールしてね! そいじゃ

そいじゃ ☆゜・。_。・゜☆゜・。_。・゜☆゜・。_。・゜☆゜・。_。・゜☆

☆゜・。_。・゜☆゜・。_。・゜☆゜・。_。・゜☆゜・。_。・゜☆