家の近くのむし探検 第33弾

4日に家の近くにあるいつもの道路脇の茂みで虫探しをしてみました。その続きです。

まずはこのハバチからです。ハバチの検索については「絵解きで調べる昆虫」とか、「大阪府のハバチ・キバチ類」に載っています。たぶん、ハバチ科は確かだろうと思うので、その先の亜科を調べてみました。

①前翅の基脈と肘脈は亜前縁脈上のほぼ1点で接する;離れる場合、その間隔は第1肘横脈よりも短い

②前翅肘脈基部は直線状か、わずかに曲線になる程度

③前翅の径横脈をもち、前翅第1・2反上脈は別の別室につながる

④前翅の基脈は直線的で第1反上脈とほぼ平行

⑤前翅肛室は不完全で有柄 マルハバチ亜科

「大阪府のハバチ・キバチ類」に載っている検索表に従うと、マルハバチ亜科だろうということが分かりました。

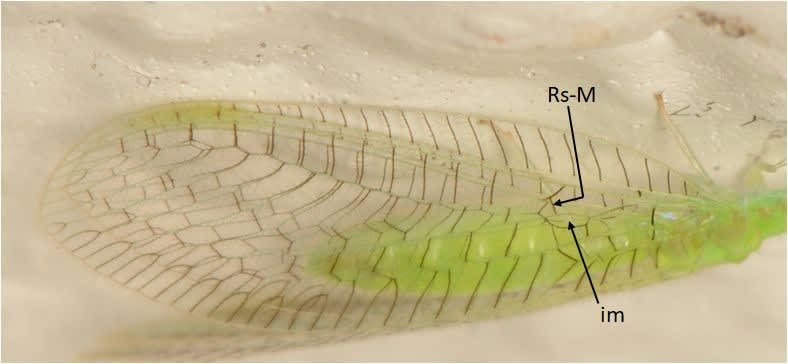

翅脈の名称は以前のブログを見て書き入れてみました。写真では翅脈が見にくいのですが、①~⑤はいずれもこの写真からなんとか読み取ることができます。特に⑤の肛室が不完全で有柄というのはよい手掛かりになりました。たぶん、マツハバチ亜科まではよいのでしょう。しかし、ここから先の属の検索表はこの2冊の本には載っていません。それで、ここでストップになりました。

これは触角柄節がやや長いので、ハエヤドリクロバチ科ではないかと思いました。「絵解きで調べる昆虫」によると、日本産は5属9種が知られるが、多数の未記載種があるというやっかいな仲間です。

最後はハバチの幼虫みたいです。「日本産幼虫図鑑」を見ると、ミズナラハバチと似ている感じですが、頭部の色が違います。やはり違うようです。