家の近くのむし探検 第38弾

ネタ探しに、一昨日、いつもの道路際の茂みに行ってみました。まずはその途中で見た花と虫です。

最初はヒヨドリジョウゴです。

スミレに種ができていました。この辺にあったスミレはノジスミレだと思ったのですが、図鑑を見ると葉の形はコスミレにも似ていているような。よく分からなくなりました。

そして、種の拡大です。表面は意外にガタガタしていました。

キバナコスモスが咲いているところに行くと、この間から気になっている真っ黒なハチがいました。大きさはキムネクマバチほどの大きさ。ネットで調べると、最近話題になっている外来種のタイワンタケクマバチ Xylocopa (Biluna) tranquebarorum tranquebarorumかもしれません。Wikipediaによると、2006年に愛知県の豊田市で見つかって以来、最近では東海、北陸、近畿に分布を広げているようです。竹に営巣するので、「タケ」という名前がついているようです。「日本産ハナバチ図鑑」にも出ていました。一応、属の検索くらいはしておこうと思って、「日本産ハナバチ図鑑」に出ている検索表で調べてみました。

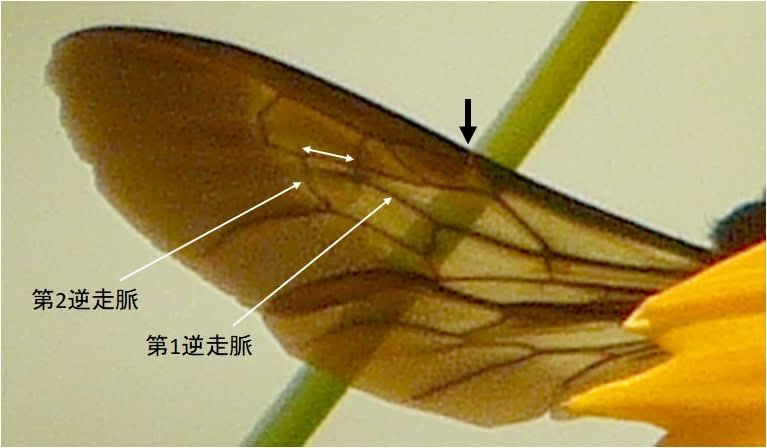

①前翅の第1逆走脈と第2逆走脈の前縁端間の距離は第1逆走脈より短い;♀は後脚脛節に刷毛がある場合、花粉籠を形成せず、直線状あるいは枝分かれした毛がある

②頭盾はほぼ平坦か、その下端側部はわずかに湾曲する程度;♀は尾節版を欠くか、または末端部は刺状で、通常密な毛で覆われる

③前翅は縁紋を欠く クマバチ属 Xylocopa

これはミツバチ科の属への検索表の抜粋ですが、このような手順でタイワンタケクマバチの含まれるクマバチ属になります。必ずしも全部は確かめられないのですが、翅脈や頭盾は見ることができます。

最初は翅脈です。①の前半は確かにその通りです。また、③の縁紋はありません(矢印の部分)。

さらに、②の頭盾はほぼ平坦です。従って、クマバチ属でよいようです。この属で本州産はキムネクマバチか、外来種のタイワンタケクマバチなので、たぶん、そうなのでしょう。♂は頭盾とその周辺が黄色で、胸背が褐色なので、これは♀の方でしょう。

最後はマユタテアカネでしょうね。