桜を見に来た小石川植物園ですが、サクラの隣のツツジ園では競い合うように花が咲いていました。

家の周りでもそろそろツツジが咲き始めている。クルメツツジとキリシマツツジ、ヒラドツツジとオオムラサキ、ツツジとサツキ・・・どう違ってどういう関係なのかわかるかなと思い、夢中で撮ってきました  小石川植物園・花ごよみ・ツツジ園

小石川植物園・花ごよみ・ツツジ園

野生種モチツツジの仲間

モチツツジ`花車‘

Rhododendron macrosepalum Maxim. cv. Hanaguruma

栽培

明るい紫紅色で全開する

モチツツジ黐躑躅 別名イワツツジ岩躑躅

Rhododendron macrosepalum Maxim.

ロドデンドロン マクロセパルム

野生種: 静岡~岡山の太平洋と四国東部の低山・やや乾燥した疎林・林縁に分布

常緑に近い低木

新芽、つぼみ、若枝、葉柄、萼に粘液を出す毛があり「とり餅」のようによく粘るのが名前の由来

4~5月に新葉と同時に2~5個の花が枝先につく、雄しべ5個、鮮やかな斑点がある

萼片の長さ2~4cmで特に長い(そういえば、写真の花弁の間に見える)

追記: 210408浦和の暗渠の道でみつけ、花の付け根を触ってみました、ベタベタ😮

根津神社にもこのツツジがあるとのことです😃おぼえました、ちょっと嬉しい

参考: 現代いけばな花材事典p.408 日本花名鑑④p.384

セイシカの仲間

アマミセイシカ

ラベルはRhododendron amamiense Ohwiとなっており、これはシノニムのようです

Rhododendron latoucheae Franch. var. amamiense (Ohwi) T.Yamaz.

セイシカ(西表・石垣に自生する)の変種のようです

日本(奄美大島) 絶滅危惧IA類(CR)

環境省のHPを見ると、 絶滅危惧IA類(CR)は「ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの」

リュウキュウツツジの仲間

①

リュウキュウツツジの園芸品種 白雪

Rhododendron x mucronatum (Blume) G.Don cv. Shirayuki

②

リュウキュウツツジの園芸品種'藤万葉`

Rhododendron x mucronatum (Blume) G.Don cv. Fujimannyo

栽培種キリシマの仲間

キリシマツツジ 別名キリシマ霧島、ホンキリシマ、サタツツジ

Rhododendron x obtusum (Lindl.) Planch.

ロドデンドロン オブツスム

品種成立の来歴は不明、

ヤマツツジと変異関係にあるとされることもある

サタツツジをキリシマツツジの野生型そみなす見解もある

霧島山中の自生種サタツツジから選抜された園芸起源種といわれ

ミヤマキリシマとヤマツツジの雑種との説もある

栽培の歴史は古く、日本最古の園芸書「花壇綱目(1681年)」にはすでに記載があり、江戸の武家屋敷を中心に爆発的に流行した

サタツツジを元に選抜によって作られた園芸品種群

日出霧島

キリシマツツジの代表的園芸品種 日出霧島

Rhododendron obtusum Planch. cv. Hinodekirishima

中輪一重咲き、鮮紫紅色

関連:

クルメツツジは江戸時代末期に久留米地方でキリシマや原種のサタツヅジの掛け合わせで作られた数百の園芸品種群

花冠が二重(萼が変化した)のものもある

花期に木全体が花で覆われるのが特徴

大正時代にアメリカにわたり欧米で多数の園芸品種が作られ広く栽培される

参考: 庭木・街の木 p.214

ヤマツツジの仲間

ヤマツツジについて 別名

Rhododendron kaempferi Planch. var. kaempferi

種小名kaempferi (ケンプフェリ)は元禄年間に医師として来日したドイツ人でヨーロッパに日本の植物を初めて紹介したケンペル(Engelbert Kaempher 1651~1716)に献名された

沖縄を除く全国の低山のやや乾いた明るい林の中や周辺に生える

高さ1~5mの半落葉性の低木、よく枝分かれする

参考: 庭木・街の木 p.216

①

ヤエヤマツツジ

ラベルのRhododendron obtusum (Lindl.) Planch. var. kaempferi (Planch.) E.H.Wilson f. komatsui (Nakai) E.H.Wilsonはがヤエザキヤマツツジのシノニムで、

YListでは標準Rhododendron kaempferi Planch. f. komatsui (Nakai) H.Hara

②

エゾヤマツツジ

ラベルではRhododendron obtusum Planch. var. kaempfer Planch. f. momatsui Hara

日本(北海道)

③

ミカワツツジ(この写真では紫色がかっていて、実際は濃いピンク)

別名ムラサキヤマツツジ

ラベルのRhododendron obtusum (Lindl.) Planch. var. mikawanum (Makino) T.Yamazはシノニムで

標準はRhododendron kaempferi Planch. var. mikawanum (Makino) Makino

ヤマツツジの地域的変種

リュウキュウツツジの仲間

①

リュウキュウツツジ の園芸品種 薄葉

Rhododendron x mucronatum (Blume) G.Don cv. Usuyo

リュウキュウツツジは別名シロリュウキュウ

その園芸品種

②

シロバナフジツツジ

Rhododendron tosaense Makino f. albiflorum T.Yamaz.

日本(高知県)

ミツバツツジの仲間

①

ミツバツツジ 三葉躑躅

ラベルはRhododendron dilatatum Miq.

標準はRhododendron dilatatum Miq. var. dilatatumのようです

ロドデンドロン ディラタツム

野生種: 日本(関東西部~滋賀県東部)の山地の林内の岩場

春先に枝先に葉が3輪生することからの名前

高さ2、3mの落葉性低木,野生種11種が知られる

四月中旬~五月中旬、葉に先駆けて開花、1つの花芽から2~3花咲く

この写真ではわかりませんが、雄しべが5個なのが他のミツバツツジと違う特徴

葉柄、花柄、子房、果実に腺点や腺毛があり粘る

参考: 現代いけばな花材事典p.412

②

アワノミツバツツジ 別名ケミツバツツジ

ラベルはRhododendron decandrum (Makino) Makino f. lasiocarpum H.Hara これはシノニムで

標準はRhododendron dilatatum Miq. var. lasiocarpum Koidz. ex H.Hara

③

シロバナコバノミツバツツジ 別名シロバナミツバツツジ

Rhododendron reticulatum D.Don ex G.Don f. albiflorum (Makino) Makino

日本(本州中西部~九)

④

トサノミツバツツジ 別名 ウラゲトサノミツバツツジ

Rhododendron dilatatum Miq. var. decandrum Makino

ミツバツツジは雄しべ5本、トサノミツバツツジは10本

野生種: 分布は四国に限られる

参考: 現代いけばな花材事典p.412

⑤

ナンゴクミツバツツジ

Rhododendron mayebarae Nakai et H.Hara

日本(九州)

⑥

キヨスミミツバツツジ

Rhododendron kiyosumense (Makino) Makino

日本(関東南部,静岡県,三重県)

⑦

サイゴクミツバツツジ 別名サイコクミツバツツジ

Rhododendron nudipes Nakai

日本(九州)

オンツツジの仲間

①

オンツツジ 別名 ツクシアカツツジ

Rhododendron weyrichii Maxim.

日本(紀伊半島,四,九)

②ムラサキオンツツジ

Rhododendron weyrichii Maxim. f. purpuriflorum T.Yamaz.

オンツツジの品種

ドウダンツツジの仲間

ホンコンドウダン

Enkianthus quinqueflorus Lour.

エンキアンツス

ツツジ科 ドウダンツツジ属

和名はコヤスドウダンのようです、三崎臨海実験所に一株あったな・・・根が浮いてしまってしばしば倒れていた

中国、生態情報は外

こうして見てみると、スマホやパソコンで花の微妙な色合いは再現できてない(濃桃色→淡紫色)

日本ってツツジの国?

学名のvar.は変種 cv.園芸品種 f.品種

参考:

街森研究所 日本花名鑑④p.383 現代いけばな花材事典p.408

210402 おけいこ再開4月第1回

210402 おけいこ再開4月第1回 210402 おけいこ再開4月第1回

210402 おけいこ再開4月第1回

先生お願いします

先生お願いします

あなたはまた複数花器?

あなたはまた複数花器?

これだけでもいいんですけど、アイリスを入れにくい花器なので、複数花器にしました

これだけでもいいんですけど、アイリスを入れにくい花器なので、複数花器にしました

「丸と三角」でこの花器にしたの?

「丸と三角」でこの花器にしたの? いいえ、色です。アイリスの黄色とツツジの色を花器に関連付けました

いいえ、色です。アイリスの黄色とツツジの色を花器に関連付けました だったら、同じ形の花器で縁が黄色いのはどう?

だったら、同じ形の花器で縁が黄色いのはどう? それも考えたんですが・・・

それも考えたんですが・・・

う~んそうね、黒が思いわね、思ったほど黄色は見えないし、元の方がいいわ

う~んそうね、黒が思いわね、思ったほど黄色は見えないし、元の方がいいわ

そうね、これで一体感が出ました

そうね、これで一体感が出ました

そうね、これで一体感が出ました

そうね、これで一体感が出ました ありがとうございました

ありがとうございました 210403花会にむけて1

210403花会にむけて1 210403花会にむけて1

210403花会にむけて1 190413 田無ツツジと吉野桜

190413 田無ツツジと吉野桜  190413 田無ツツジと吉野桜

190413 田無ツツジと吉野桜

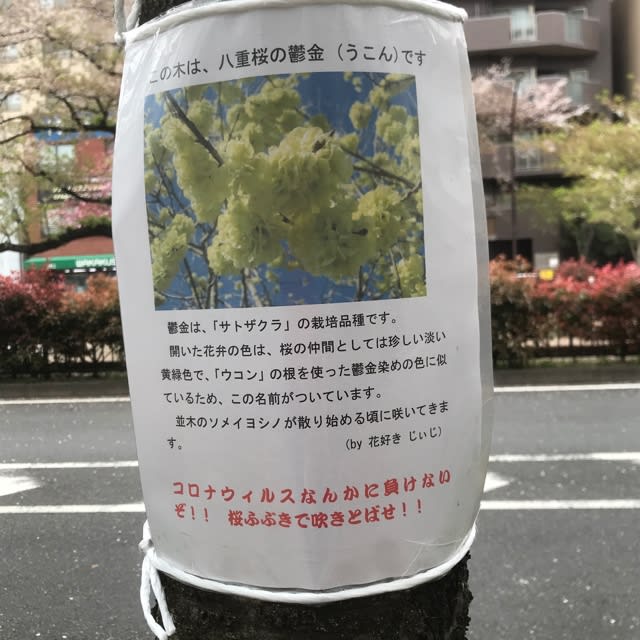

'ウコン鬱金)’

'ウコン鬱金)’

「赤・白・黄色」のチューリップを発見

「赤・白・黄色」のチューリップを発見