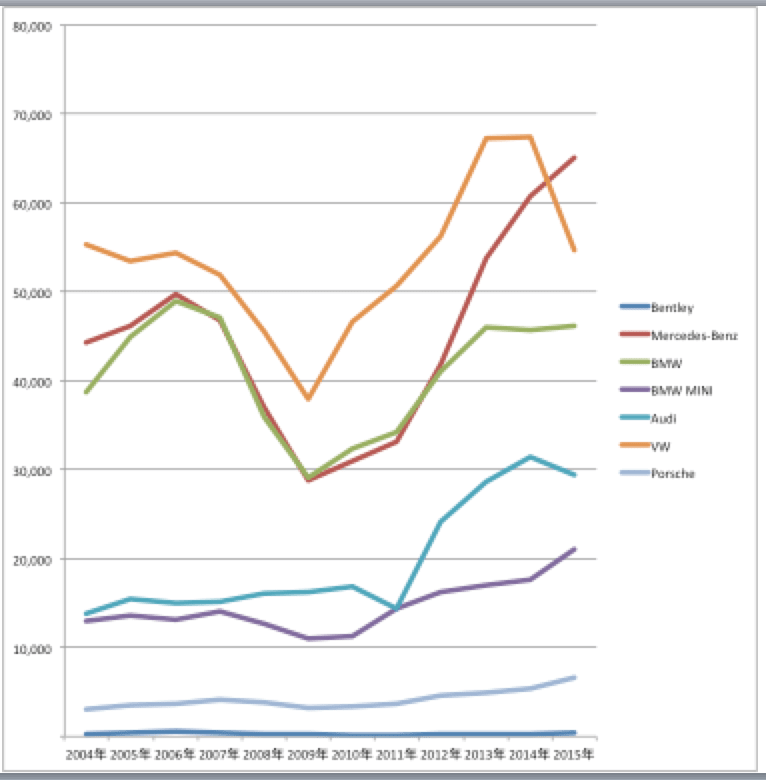

表-1

まずはこのグラフ表-1を見てください。

全体的に輸入車の販売台数はリーマンショックで落ち込み、メルセデス・ベンツはがリーマンショック以降好調に伸びて、2016年にはフォルクスワーゲンがガクンと落ちて、さらに、全体としては右肩上がり・・・ということがわかります。

今回は、こういう販売推移をベースにブランドの観点から各社の課題を掘り起こし、最後には日本車の行末を考えてみたいと思います。

リーマンショック以降の日本のマーケットの大きな特徴は「二極化」と言われています。

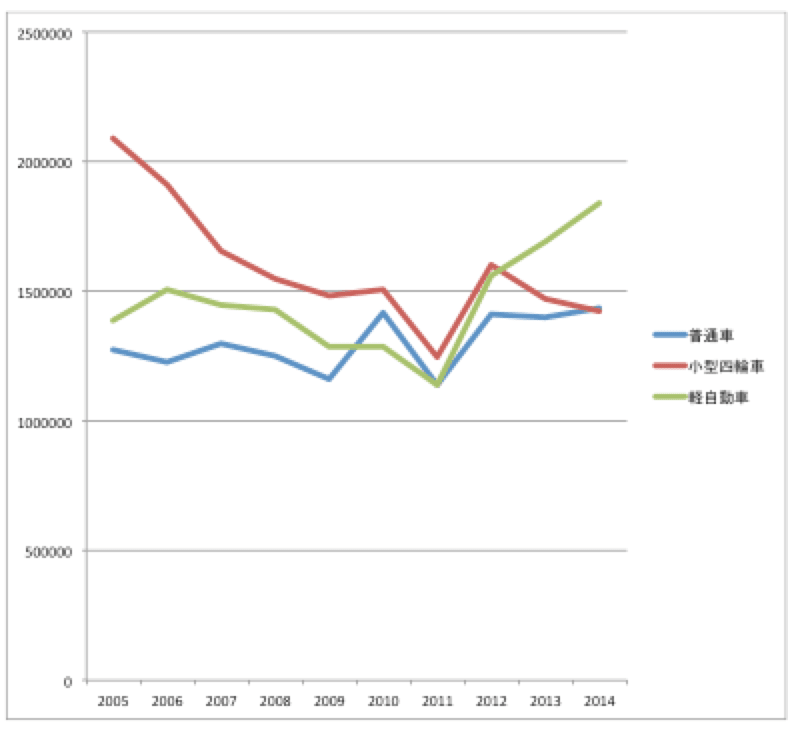

今度は、国産車販売の表2を見てください。

廉価な軽自動車が伸び、小型車マーケットは減少方向で、一方で普通車は若干の伸びですが、その中には絶対数は少ないですが輸入車ブランドが含まれていまして、これは表1のようには伸びていて、まだ極端ではありませんが二極化している様子がわかります。

普通車は横ばい。小型車は減少。軽自動車は上昇。 表-2

■ドイツ・プレミアムブランドの優位性と課題

表-1でわかるように、メルセデス・ベンツの伸びは大きいです。

本来、このような高級ブランドが一般的な市場の伸びを超えて販売台数を伸ばすためには、

他高級車ユーザーを取り込む、高級車ユーザーだけでなく一般のユーザーを取り込む、

また同時にいかに取り扱い車種を増やすかというようなことになります。

当然、一般のユーザーを取り込むには、その価値観にあった商品とサービス、価格が大切になります。

メルセデス・ベンツはブランド発信拠点のメルセデスミーなどで、

またA~Cクラスあたりの比較的価格の安い商品に力を入れ、

さらに身近に感じるプロモーションを行なったりして、

今までの輸入車=高級車ではない一般のユーザーに「ベンツ=身近」

と感じてもらうブランディングを行うことにより、

その結果として販売台数を伸ばしています。

しかし、この展開ではもともとの「ベンツ=高級ブランド」とは異なってきます。

となると、課題は「ベンツ=高級ブランド」をどう守るか? ということになりますね。

「ベンツ=身近」と感じた一般のユーザーは「ベンツ=高級ブランド」と感じているからこそ、

「あの、憧れのベンツが私にも買える」という図式で買うわけです。

だから、ベンツは高級車ブランド維持の為に、Sクラスだけでなく、

Mercedes-AMG GTのような1650万もするクルマを日本に投入したりしていますが、

街中に「安いベンツ」がある程度多くなってくる時にどういう手を打つかです。

なんだか、安売りで販売量を増やしたマクドナルドの100円バーガー時代をちょっと思い出しました。

BMWはここ3年伸び悩んでいますね。

BMWの直6エンジンは「駆けぬける歓び」のスローガンを支える他車にはない分かりやすいアイコンでした。

それを、燃費改善していく中で直6では技術的に難しかったのだと思いますが、主力車種から直6はなくなりました。

実際には直6より全ての性能が良い直4ターボを載せても、それでは他社と同じで、

「駆けぬける歓び」が際立たないと思うのです。

スローガンに沿った「走りの柱」をいかに創れるかが課題です。

ただ、販売台数ではBMWとBMWミニを合わせると、ベンツより多いです。

比較的安いミニの数が売れても別ブランドのため、BMWブランドには影響しません。

ここが、BMWのブランディングのうまいところです。

さらにこのミニは、順調に販売を伸ばしていますが、そのコンセプトは言わば「はずし商品」。

つまり、メルセデス・ベンツ、BMW、アウディのようなヒエラルキーに乗った商品ではありません。

そのデザインは昔のミニをベースにした「カワイイ系」デザインで、

しかも走りは「クーパー」でヘリテージを使って、

うまくヒエラルキーからはずして際立ったブランドになっています。

ただ、昨年からの三代目になって、サイズが大きくなり名前の「ミニ」とはとても言えない大きさに成長しています。

こうなるとそろそろミニブランドのリファインが課題になりますね。

アウディは2014年あたりから「息切れ?」していますが、

センスの良いそのデザイン性をブランド作りの中心としてやってきました。

そのスローガンは「Vorsprung durch Technik(技術による先進)」です。

事実、アウディはLEDヘッドライトやエッジが効いたボディプレスなど技術に裏付けされた先進のデザインです。

つまり、メルセデス・ベンツ=真の高級車、BMW=走りのいい高級車、となれば、

アウディ=センスの良い高級車というブランドイメージになりますね。

しかし、時間が経つとデザインは見慣れてきます。

ユーザーが「イイネ」と思う先進デザインを出し続ける必要があります。

これがアウディの課題です。

ポルシェは高級スポーツカーの代名詞と言える高性能なクルマです。

本国ドイツでは、その性能、特に高速性能はいかんなく発揮できます。

しかし日本では、実際にその性能を発揮する道路はありません。

レーシングコース等は、一般ユーザーにはハードルが高いです。

また、ポルシェを乗りこなせるユーザーも少ないと思います。

つまり、特筆モノの性能を買うのでなく、そのポテンシャルと所謂リアルでない付加価値としてのブランド価値を買うわけです。

ポルシェに乗っていることで、成功者や本物思考の人に見られるということです。

全く強いブランドです。

その販売台数はリーマンショックでも落ち込みは少なく、二極化するマーケットの中で一本調子で伸びています。

ポルシェは戦略的に多箱化しています。

さて、日本の各メーカーはどういうブランドなのでしょうか?

国内メーカー別販売台数推移 表-3

■国内メーカーの現状と課題

スバル、マツダはOEMを除き軽自動車を持たないこともあり販売台数は少ないですが、

その分ブランド展開しやすいと言えます。

マツダは「デザインが良い」というブランドイメージで成功していますが、

スカイアクティブになると様々な技術に対して言ったりしていますから、何のことを指しているのかイマイチわかりづらくなり、

またズームズームなど多くのコピーフレーズがあり・・・、キチッとしたブランドの柱が欲しいところです。

販売台数的には多くを狙わず、「デザインが良い」というアルファロメオのようなブランドになっていくのが、

マツダの立ち位置として一番分かりやすいのではないでしょうか。

スバルは四駆/水平対向エンジンを軸としての「質実剛健」なブランドでした。

デザインがネックでしたが改善されてきました。

しかし、改善された方向は「人並み」から抜け出せていないのではないでしょうか?

スバル固有の質実剛健でありながら、それが良くみえるデザインにできるかどうかが課題です。

最高速度、加速、NVHなどの動的なハードの進化がサチレートしてきている昨今、

ブランディングに一番大切なのは、デザインです。

トヨタは販売トレンドが下がっていることもあり、自ら「万人向け」「オヤジ向け」の「地味ブランド」になってきていると考え、

ピンククラウンやシエンタにみられるように、マーケットでの話題性を重視した商品を投入し、

その延長で、何かを用意して、新しいブランドづくりに取り組んでいこうとしているのではと想像しています。

(私にはその方向性はよくわかりませんが・・・)

トヨタは何と言っても販売台数ナンバー1の巨大自動車メーカーですから、

ピンククラウンやシエンタのデザインのような小手先でなく王道のブランド展開方法があるのではないでしょうか?

しかし、巨大企業であればあるほど、ブランドの方向性を変えるのは、大変な仕事になります。

社内でコンセンサスを得るのは大変です。

巨大企業の中には、縦組織がぎっしりとあって、それぞれに「長」がいて・・・想像しただけで、大変です。(詳しくは別途)

さらにトヨタの課題は、レクサスを含めたヨーロッパでのブランディングです。

レクサスは単に「トヨタの高級車ブランド」ではなく、単独で「プレミアムブランド」になることを目指していると思いますが、

その為にはヨーロッパで、メルセデス・ベンツ、BMWに並ぶプレミアムブランドにならなければなりません。

しかし、レクサスは主要販売先を北米としていることもあり、どうしても北米のユーザー(大きさ、乗り心地、高級感、などの価値観)をみた、

商品中心のブランド展開になりがちで、ヨーロッパでのプレミアムブランドづくりは難しくなっています。

日産はEVのリーフを軸としたブランディングが柱になりきれず、彷徨っているようですね。

GT-Rは頑張っていますが、かなりのクルマ好きには響くとしても、

ニュルのラップタイムに代表される「走り」だけでは、ブランドになりようがありません。

結果、販売台数は少なく影響力も小さくならざるをえません。

事業としては、三菱自動車の件も含めて問題なく進化していますが、肝心の「ヒット作」がありません。

ブランド的には、捉えどこのない「ふあ~っとした」ものになりつつあります。

しかし、カルロス・ゴーンさんがこの状況を見過ごすわけはなく、

「技術の日産」と言いだして、再構築しはじめているようですが・・・。

今後に期待です。

ホンダの事は書きにくいですが、・・・(笑)。

以前からミニバン/SUVだけでなく、CR-ZやS660などのスポーツ、若者ブランドを意識的に推し進めてきましたが、近頃は、ユーザーは高齢化していますし、若い人のクルマへの感心や興味は下がっているのは周知の事実です。

クラリティもありますが、FCVはまだまだ一般ユーザーには手が出せす、しかもこれが将来のクルマの姿か?と言われると誰も応えられません。

日産のリーフもそうでしたが、先進国のクルマに対する環境規制を考えると、メーカーはユーザーとは関係なく先走りせざるを得ないのでしょうね。

何より、販売台数の半分程が「軽自動車」になっています。

軽自動車がなければ、今の国内ホンダはより厳しくなっていたと思います。

いったいホンダの四輪はどこへ行こうとしているのでしょうか?

また、ホンダブランドには2輪、4輪、汎用(発電機など)だけでなく、

ジェット(飛行機)やアシモ(ロボット)などの商品もあり、

スポーツ、若者ブランドのような1側面の言葉では言い難い状況となっています。

つまり、様々な商品を統括してホンダブランドとするのか、それぞれ別々にブランディングするのか、これがホンダブランドの課題です。

■まとめ

こうやって日本メーカーのブランドをみてくると、なかなか確固たるブランドにはなっていませんね。

個性やブランドが大切なヨーロッパでは、世界販売台数ナンバー1のトヨタでさえ、ヨーロッパでのシェアは4%程度と限られます。

つまり、トヨタって??? なのです。

バリューフォーマネーだけでは、ブランドにならないのです。

そんな中、強いて言えば、マツダ・スバルが方向性を見つけて進み始めた感じに思われます。

全体的には過去の「安さと品質で販売台数を追ったクルマづくり」から抜け出せず、

台数を重視したクルマづくりが先にあって、ブランディング(差別化、特化など)が後回しになっているのではないでしょうか。

今後、日本の自動車メーカーがグローバルでも活躍するには、燃費技術は当たり前としてIOT(Internet Of Things)、AI(人工知能)等の進化による先進技術を取り入れて行くことはもちろんですが、こうした技術は自前開発だけでは難しく協業になりがちで、それはつまり特化したものになりにくいのです。

殆どのクルマが自動運転化やAiの進化で運転されるようになるとしたら、どういう形で「自社ブランド」をお客さんに選んでもらうか?

その時点でも、ウチの自動運転車は、乗り心地が良いとか燃費が良いととか言って、差別化するのでしょうか?

デザインは差別化として残るように思いますが、そのデザインはその拠り所つまりコンセプトがないとデザインできませんから、

何を柱(コンセプト)としてデザインされるのでしょうか?

まさに、ブランディングが大切になります。

ブランディングは、グローバル社会の中での存在意義を高め、存在感をより確固たるものにします。

日本の自動車メーカーが持続的に成長・存続していくには、ブランディングが大切です。