遠野の伝承園、一番奥にある曲がり屋は平屋なのに大きくL字に曲がっています

角度のついた茅葺き屋根が立派!

中に入ると少しひんやりして農具や馬具が並べられています

菰を編んだり、作業をするための土間が広くて羨ましい

木材がまっすぐ製材されていない分だけ強度がある梁

木の組み方など技術にうっとり♪

台所の真ん中に竃があるということは暖をとることも兼ねていたのかな?

現在の食堂にあたる囲炉裏の部屋

囲炉裏で火を焚いていると立っている人は煙いのだそうです

その煙で食べ物や建物が燻されるという利点もあります

イジコとも呼ばれる日中赤ん坊を寝かせておくカゴ

ワラクズ・籾殻・灰の上に布団などの布を詰めて胎児の形と同じ姿勢で寝かせておくと

赤ん坊が落ち着き、布団に当たらないため頭も丸く育つそうです

少し広い囲炉裏の部屋、こちらは居間として使ったのかな?

それにしても本当に畳の部屋がないんですね~

屋根が高いです

大きな花もちが飾られていて、それぞれは縁起の良い形

一番奥の薄暗い部屋は座敷わらしが出そうな・・・

床材はどっしりした一枚板で出来ていて、製材した時の手斧(ちょうな)をあてた跡がクッキリ!

使い込まれた感じの牽引される車についている特殊なナンバープレート

154の前についている「と」の字が可愛いな

明王式天狗號という手動式脱穀機

歯車のデザインとカラーリングがイイな

これも人力脱穀機 DASHでも同じようなものを使っていたかな?

上の写真よりも年代が下がっているようで、文字の読み方が左からになっています

*****

この南部の曲家は1750年頃に建てられたという一番古いタイプ

昭和51年に国の重要文化財にも指定されたそうです

作りがしっかりしている上に落ち着いた雰囲気の曲がり屋は当時の匂いまで再現されているようです

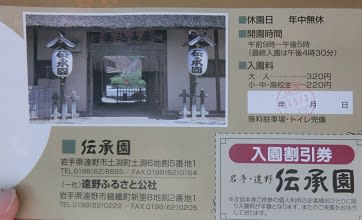

(入園チケット)

(入園チケット)

隣には湯殿・お風呂の建物

隣には湯殿・お風呂の建物