小学校の遠足(社会の授業)でこの史跡を見学したことがある。

何世代もにもわたりここで人々が生活していた。

新しい世代の人は、自分の下に前の世代の人が眠っているとは知らず生活している。

小さいながらに奇妙な感覚を覚えたことを記憶している。

そんな過去の記憶はおいておいて、ここは人類の歴史を知る上で貴重な遺跡だ。

最近落盤を止めるための工事がなされたそうだが、平成の落盤として歴史を刻んでもと考えても見た。

また、これも歩む道なのかもしれない。

写真:氷見市生涯学習課HPより

写真:富山県文化財HPより

下記は氷見市生涯学習課HPから。

国指定文化財 史跡 大境洞窟住居跡

日本で最初に発見された洞窟遺跡

灘浦海岸に面した奥行約35メートル、入口の幅16メートル、高さ8メートルの波浪によってできた海食洞で、現在の床面は海面より約4メートル高い。発掘は大正7年(1918)、洞窟内にある白山社の改築の際に多数の人骨、獣骨、土器類などが出土したことから本格的な調査が行われた。当時はヨーロッパで発見された旧石器時代の住居窟と同じ遺跡が発掘されたと思われたこともあり、多くの学者がここをおとずれた。

調査の結果、縄文時代中期から近世にいたる上下六層の層が確認され、特に、弥生時代を中心に20体以上の人骨が発見された。抜歯の風習が認められるものや、頭骨に赤い塗料のついたもの、石棒、石包丁などの石器や、もりややじりなどの骨角器も出土した。

この洞窟は、温暖な対馬海流の流れる海岸にあり、湿気の少ない地質なので、冬は暖かく、夏は涼しい。しかも洞窟内には真夏でも数十人は住めたと思える湧き水があった。日本で最初に発見された洞窟遺跡でもあり、以後各地で洞窟遺跡が確認されるきっかけとなるとともに、日本の考古学に大きな影響を与えた。

現況写真:上記写真

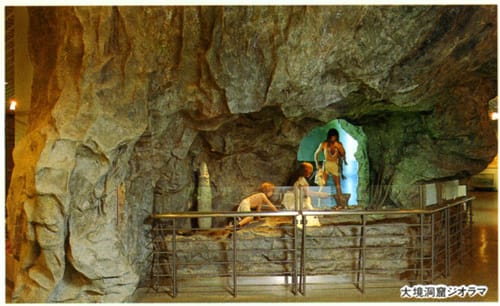

教育文化センター内の市立博物館には、この大境の洞窟を見事に再現したジオラマが設定されている

写真:氷見市立博物館パンフレットより

| Trackback ( 0 )

|