柳田布尾山古墳【国指定遺跡】

富山県氷見市柳田34

国道160号線を走っていると目に付く、最初は宅地造成か何かだと思っていた。

そのうちに遊歩道が整備され公園でも造っているのだと思っていた。

(多分、新聞などで報じられていたと思うが。)

先日行った、大境ビジターセンターで見つけたパンフレットで初めて古墳であることを知った。(恥ずかしい話ですね)

早速、好天に恵まれた昨日訪ねてみた。

まだ、整備されて間もないということで施設にしても綺麗で気持ちが良い。

古墳の表示がなければ、隣に建つ高齢者の施設の一部かと勘違いする。

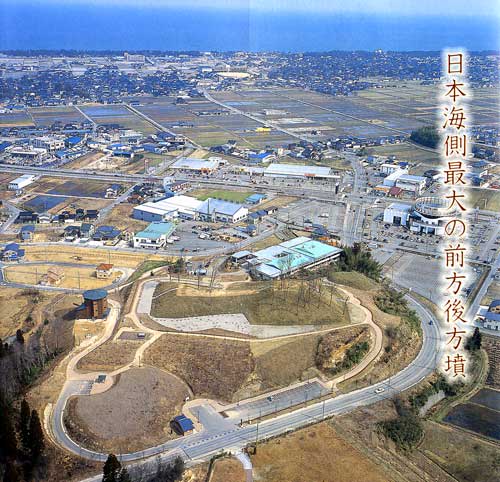

小高い丘になっており古墳の頂上からは氷見市街そして、富山湾が見渡せる。

あいにく施設の、古墳館は冬季の休館となっており見学することが出来なかった。古墳館の展望台からは古墳の全景が見れることだろう。

「柳田布尾山古墳」パンフレット

クリックして拡大でご覧ください。

富山県内では最大規模の前方後方墳だが埋葬品は盗掘れており誰の墓かは分からないのかどこにも載っていない。

柳田布尾山古墳について

国指定史跡・平成13年1月29日指定

所在地:富山県氷見市柳田字布尾山34番地外

氷見市は、冨山県の西北部に位置し、日本海に突き出た能登半島の東側付け根にあたります。市内には、洞窟遺跡としては日本で初めて発掘調査が行われた大境洞窟住居跡、日本海側を代表する貝塚のひとつ朝日貝塚などの著名な遺跡があります。

柳田布尾山古墳は、平成10年6月に発見された古墳です。 これまでの調査の結果、全長107.5m、後方部長さ54m、後方部幅53m、くびれ部幅30m、前方部長さ53x5m、前方部幅49m、後方部高さ10m、前方部高さ6mであることが判明しました。また、前方部では周濠が確認され、東側のコーナーには陸橋が設けられていました。

古墳全体の体積約23,000立法メートルに対して盛土は約14,000立法メートル(60%)あり、多くの労力を費やして造られたと考えられます。

この柳田布尾山古墳は、県内最大の古墳であり、前方後方墳としては全国で九番目、日本海側では最大のものとなります。

その偉容はまさに、古墳時代前期(4世紀頃)に冨山湾の海上交通を掌握した王者の墓といえるでしょう。