麓原会夏季展をご紹介していきます。

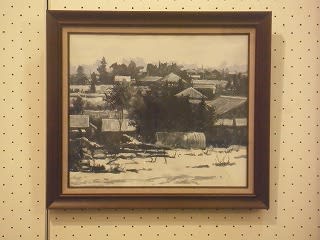

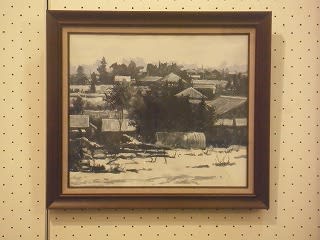

今回の私の作品です。

こんな作品になりました。県展作品とシリーズになっています。

空の面積と地面の面積を見てください。空、中央の暗い集落、地面と大きく分けると3つに分かれます。

構図的には、それを考えています。また、中央の集落の建物と木々の面積比とリズム感を楽しんでください。

このバランスとリズムがこの絵の大切な部分です。モノクロですから、その点が甘いと絵が良くなりません。

インパクトはあって、強い絵になっています。ただ、黒さの問題をこれからどうすべきか考えなければなりません。

絵を強くすると言う事は成功していると思います。

本当は、ここから時間をかけたいところです。将棋のプロが一手に一時間かけるように、詰めていきたいところです。

だから、80パーセントの完成度で出してしまったところが、反省点です。

次は父の作品です。

バラと葉の集団が逆三角形になっている点を注目してください。

主役のバラと脇役のバラのバランスを見てください。

次は、有名な中村先生の絵です。

近づくとかなり大胆なのですが、離れるとばっちり丁度良いので驚きます。

光と影の表現を良く見てください。すごいデッサン力です。

続いて、私が尊敬する二人の先輩の絵をご覧ください。

まずは、宮崎先生の絵です。

白いバラです。絵の深さを見てください。ここまでの表現ができる人はなかなかいません。

最後は、大塚先生の絵です。

いつでも、構成の素晴らしさに感心させられます。

画面構成をよく見てください。私がいつも言っている主役と脇役の組み立てが、セオリーに叶っています。

背景の明暗の組みたては、現代絵画です。全ての人物に輪郭線を描く点においては、ルネッサンス初期です。

しかし、それが、素人がやると未熟に感じますが、絵が分かっている人が描くとそれが魅力に感じます。

大塚先生の絵は、それが魅力になっています。

ーーーーーーーーー

因みに、セオリーとは、

1、主役を粗密の密の部分に置く。

2、ド真ん中を避ける。

3、周りを地味にして、主役を派手にする。

周りの人物を灰色にして、中心の人物は色が付いている。

4、背景の白黒の比率が黄金分割の対比に近い状態になっている。

1 対 1.6 です。

セオリーは、他にもいろいろありますが、大塚先生の場合は、これが当てはまります。

今回の私の作品です。

こんな作品になりました。県展作品とシリーズになっています。

空の面積と地面の面積を見てください。空、中央の暗い集落、地面と大きく分けると3つに分かれます。

構図的には、それを考えています。また、中央の集落の建物と木々の面積比とリズム感を楽しんでください。

このバランスとリズムがこの絵の大切な部分です。モノクロですから、その点が甘いと絵が良くなりません。

インパクトはあって、強い絵になっています。ただ、黒さの問題をこれからどうすべきか考えなければなりません。

絵を強くすると言う事は成功していると思います。

本当は、ここから時間をかけたいところです。将棋のプロが一手に一時間かけるように、詰めていきたいところです。

だから、80パーセントの完成度で出してしまったところが、反省点です。

次は父の作品です。

バラと葉の集団が逆三角形になっている点を注目してください。

主役のバラと脇役のバラのバランスを見てください。

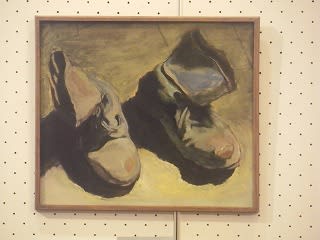

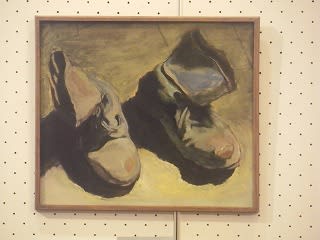

次は、有名な中村先生の絵です。

近づくとかなり大胆なのですが、離れるとばっちり丁度良いので驚きます。

光と影の表現を良く見てください。すごいデッサン力です。

続いて、私が尊敬する二人の先輩の絵をご覧ください。

まずは、宮崎先生の絵です。

白いバラです。絵の深さを見てください。ここまでの表現ができる人はなかなかいません。

最後は、大塚先生の絵です。

いつでも、構成の素晴らしさに感心させられます。

画面構成をよく見てください。私がいつも言っている主役と脇役の組み立てが、セオリーに叶っています。

背景の明暗の組みたては、現代絵画です。全ての人物に輪郭線を描く点においては、ルネッサンス初期です。

しかし、それが、素人がやると未熟に感じますが、絵が分かっている人が描くとそれが魅力に感じます。

大塚先生の絵は、それが魅力になっています。

ーーーーーーーーー

因みに、セオリーとは、

1、主役を粗密の密の部分に置く。

2、ド真ん中を避ける。

3、周りを地味にして、主役を派手にする。

周りの人物を灰色にして、中心の人物は色が付いている。

4、背景の白黒の比率が黄金分割の対比に近い状態になっている。

1 対 1.6 です。

セオリーは、他にもいろいろありますが、大塚先生の場合は、これが当てはまります。