【閲覧数】92件(2019.8.1~2019.10.31)

~三重の天守を有し「雲突城」と呼ばれた山城~

りかん

利神城跡 佐用郡佐用町平福

利神城の鳥瞰 (郷土館展示パネルより)

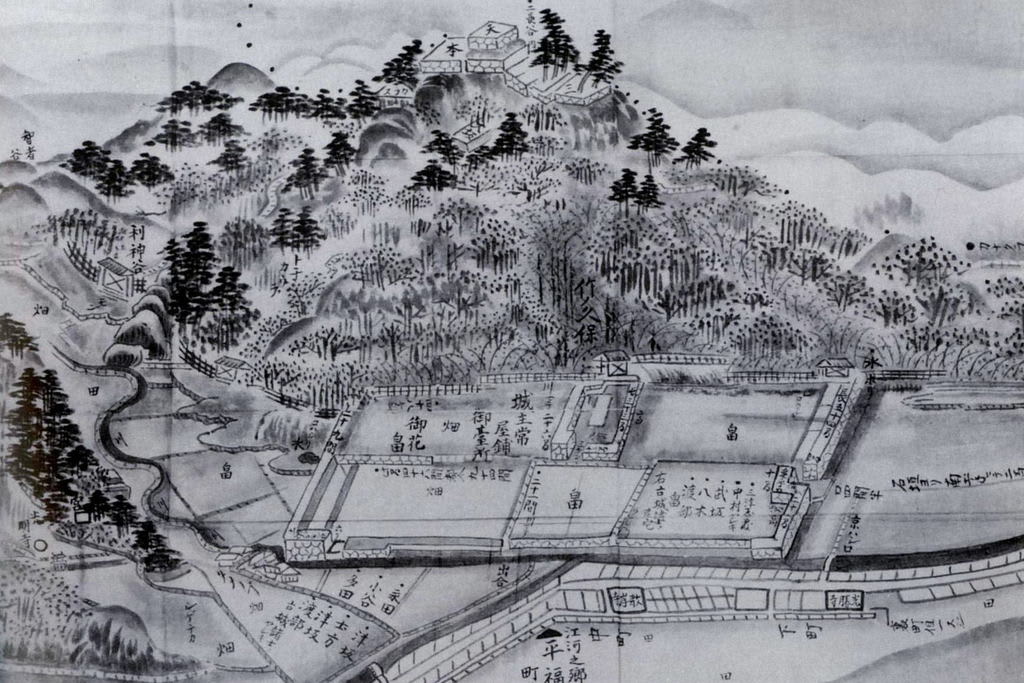

利神城古図(田住家文書)部分

総石垣づくりの山城

利神城は、智頭急行鉄道「平福駅」の背後にそびえる利神山(373m・比高250m))の頂上にあり、規模は東西300m、南北500mに及び、天守丸、本丸、二の丸、三の丸、馬場等の曲輪を配置した総石垣造りで、山裾には大手門の枡形虎口の遺構や御屋敷跡が残っている。

利神城の概略

貞和5年(1349)赤松本城白幡城(上郡町)の北の守りとして築かれたと伝わる。赤松氏が嘉吉の乱で衰退した後、応仁元年(1467)赤松再興とともに別所氏が城主となり代々つとめ、天正5年(1577)羽柴秀吉の中国攻めで福原城、上月城の落城のときには織田方に降伏していたため攻撃を免れていたが、のち反抗したために、上月城にいた山中鹿介に攻められ落城したという。その後播磨国を領した宇喜多秀家の領地となるが、関ヶ原の戦いで西軍につき改易となる。関ヶ原の戦いの後、慶長6年(1601)播磨国に入封した池田輝政が姫路城の支城として甥の池田由之に利神城の改修を命じた。

その後由之は慶長12年(1607)に備前下津井に転封。城主は輝政の弟長政、妻・良正院、子・輝興と移り、寛永8年(1631)に輝興が赤穂に転封し廃城となった。輝興が平福を去ったあと、旗本松平康朗が宿場町の一角に代官陣屋を置き、明治までこの地を治めている。

池田輝政、天守の破却を命ず?

伝説では、5年もの歳月を掛けて完成した利神城に足を運んだ輝政は釜須坂を越え、遠目に見た城があまりにも壮大であり、由之に異心有りと感じ、すぐさま姫路に引き返し、慶長10年(1605)年頃天守の破却を命じたという。

由之が完成させた利神城は三重の天守を有し雲海に浮かび上がるさまから「雲突城(くもつきじょう)」とも呼ばれた。この完成直後の天守破却の伝説はインパクトがあるが、破却は慶長20年(1615)の江戸幕府の一国一城令のときではないかといわれている。そうであるなら10年間程はその雄姿を見せていたといえる。

本格的城郭構造をもつ利神城

近年佐用川の護岸工事に伴う御殿屋敷跡の発掘調査が行われた。それによると利神城築城と同時期に山麓の屋敷跡が大規模な石塁による南北の区画と堀が築かれ、本格的な城郭構造を持っていることと、良好な状態で残された貴重なものであることがわかった。

宿場町として栄えた平福

江戸時代平福は因幡街道の宿場町として栄えた。鳥取藩の参勤交代では用瀬・智頭を抜け、志戸坂峠の難所を越え大原・平福の本陣を利用した。平福は宿場町の古い町並みを今に残す落ち着いた名所である。

「平福郷土館」には、利神城の説明パネル、鯱瓦、土器などが展示されている。

※情報誌「おくはりま 2016秋号」の城郭シリーズ 執筆掲載より(一部修正)

【関連】

利神城(1)

◆城郭一覧アドレス