【閲覧数】6,176件(2011.12.13~2019.10.31)

▼南からの鳥瞰 (by google)

▼鶏籠山と龍野川 『播州名所巡覧図会』 国立国会図書館蔵

たつの市の市街地の背後にこんもりとした自然林に覆われた山があります。この山が※鶏籠山(けいろうさん:210m)といい、西にひときわ高い的場山(まとばさん:394m)が並び、北には尾根続きの亀山(きのやま:458m)があります。

鶏籠山の山の形は、その鳥籠(とりかご)を伏せたような形をしているのでこの名があります。北東にある嘴崎(はしさき)方面から見れば山並みがお釈迦様が寝ているように見えることから寝釈迦(ネシャカ)と呼ばれ、この山は釈迦の頭部になります。

▼嘴崎(はしさき)の屏風岩より

山頂と山麓には城跡があり、山頂のものは中世の古城、山麓のものは近世の江戸期に築城されたものです。※龍野城は、現在は前期・後期と呼称し区別しています。

前期 龍野城跡

▼古城イメージ絵 (説明板より)

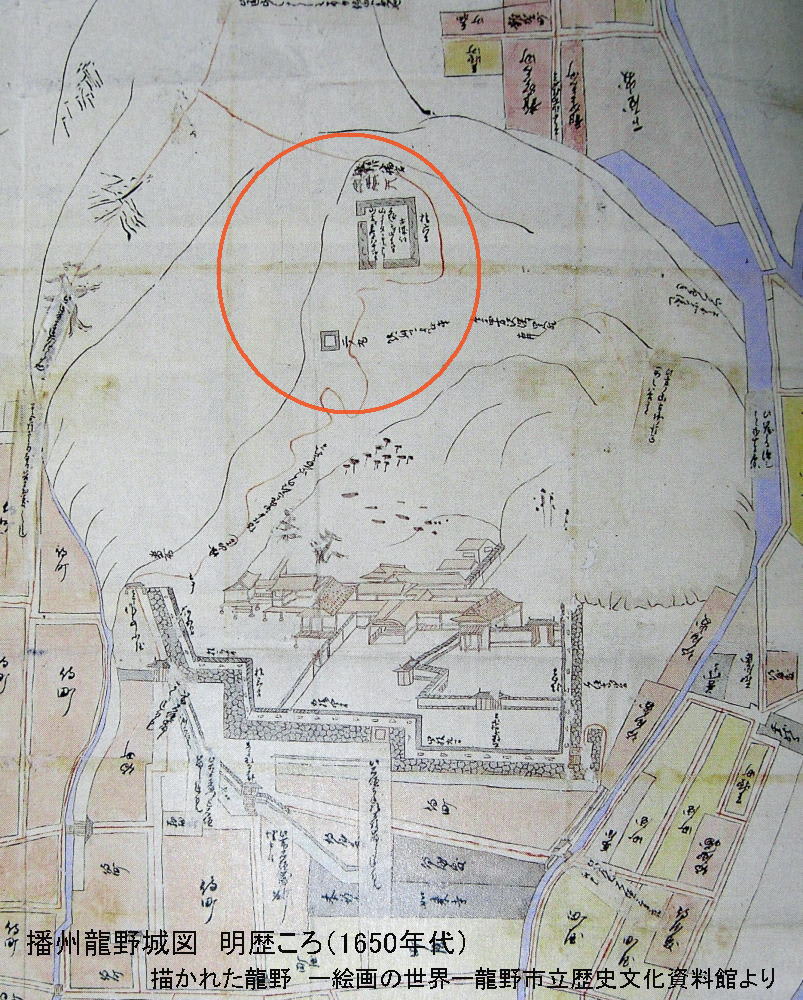

▼播州龍野城図に描かれた前期龍野城跡

▼赤松氏系図と前期龍野城城主

山頂の城は、明和8年(1499)に赤松一族によって築かれ、赤松村秀が最初の城主となり、この地方を治めていました。城主は政秀、広貞、広英と4代78年続きます。

天正5年(1577)、天下統一をめざしていた織田信長は、播磨、中国地方を平定するため、家臣の羽柴秀吉に播磨攻めを命じます。秀吉軍は、2万の大軍で揖保川まで攻めより、この様子を眼下に見た赤松広英は、赤松の滅亡を憂い、城を明け渡し秀吉の軍門にくだります。(のちに、赤松広英は、但馬の国和田山、竹田城主となる)

前期龍野城は、蜂須賀小六正勝、福島正則、木下勝俊、小出吉政など秀吉の最も信頼する重臣たちが代々城主となります。その後、1598年頃に山頂の城を取り壊して、ふもとの現在の地に城が築かれたといわれています。(徳川時代となり、ふもとの城は、元和3年(1617)龍野藩主として本多政朝が入城し、藩主が入れ替わりながら、藩主脇坂安菱(やすあき)、明治4年(1871)廃藩置県まで続く)

前期龍野城は、自然地形を利用した城で、標高211・8mの山頂に、城の要となる本丸が築かれ、本丸の側には、守護神八幡宮が建てられていました。さらに、本丸より南の小高い部分には二の丸が築かれていました。石垣は、野面(のづら)積みの技法を用い、腰曲輪帯曲輪を重ねており、削平地には、兵営、矢倉、米蔵などが配置されていたと思われます。また、敵の攻撃を防ぐため、土塁をめぐらしたり、物見台を設けたり、堅堀り、横堀などがあり、弓矢に利用されてた矢竹が群生しています。 今も、その跡に往時を偲ぶことができます。

(説明文「霞城文化自然保勝会・兵庫森林管理署」より)

アクセス

たつの公園の紅葉谷を入ってすぐに、右に折れます。 この谷は十文字川(どじがわ)の源流域にあたります。

いきなり堅堀に出会います。幅4m~5mほどの大きな堅堀の長い筋が確認できます。

その先に案内板があります。

ここからが、古城の大手道で本丸に向かって、登っていくことになります。途中、石垣や土塁跡を左右に見られ、いくつかの削平地が現れます。

二の丸に到着です。ここからは、木々の間から南が見えます。

さらに進むと、一旦はくだりに転じ、さらに登っていくと、石垣を残す曲輪があります。そこが本丸跡です。ここまで約30分要します。

ここからの展望は、木々に邪魔をされ、東の一部の町並みが見えるだけです。

本丸の北側には、八幡社跡があり、山城にある社としては、大きなもので、石畳・鳥居跡が残っています。

北の尾根筋の途中には、深い堅堀が2つあります。いづれも堅堀の切り込みは相当のものです

途中、左の高台からは、電波塔のある的場山が目の前にそびえ、南の町並みの一部が確認できます。東の揖保川北方面が見え始めます。

尾根の終わる部分は、紅葉谷の上部で、そこから谷を下ります。下りの途中には、番所跡・井戸跡などの遺跡が残っています。

▲番所跡・井戸跡

雑 感

たつの市のシンボル的な鶏籠山の樹木は、手を加えていない自然林で、年中青々とした茂みはなんともいえない落ち着きと安らぎを感じます。その山頂一帯にかつて赤松一族の山城がありました。中世の戦いの時代が終わり、平和な世の訪れとともに、平城が麓に作られ、侍屋敷と町屋が形成され、山麓は城下町として家が立ち並びました。そして長い歴史の盛衰を経て、城下には当時の建物が残され地名がそのまま現代も語り継がれ、播磨の小京都といわれる町並みは昔の情緒を漂わせています。ふるきよきものの保存への地域住民の思いが感じ取れます。

◆城郭一覧アドレス