【閲覧数】4,873 (2015.5.1~2019.10.31)

太子竜野バイパスの城山トンネルはよく通る。このトンネル上の城山は前々から気になっていたのだが、登る機会もないままになっていた。それが、一連の探索でいよいよこの城山に登る時が来た。ただ見るからにこの城はてごわいと感じ、いつもより念入りに登山ルートを探り登城することにした。

▲西から見た城山

▲城山から南西部(太子町東部)を望む 中央の山は壇特山 (城山上部の露出した岩場から)

楯岩城跡のこと 揖保郡太子町太田

楯岩城(たていわじょう)は、大茂川(おおつもがわ)中流域に位置し、地元では城山と呼ばれている。城山(大山)頂上(標高250m)の西峰筋に本丸、二の丸、三の丸、土塁、石垣等の遺構が残り太子町随一の大規模な城跡である。本丸がテレビ塔建設のため一部破壊されているが、その他の城郭遺構は手付かずに残されている。

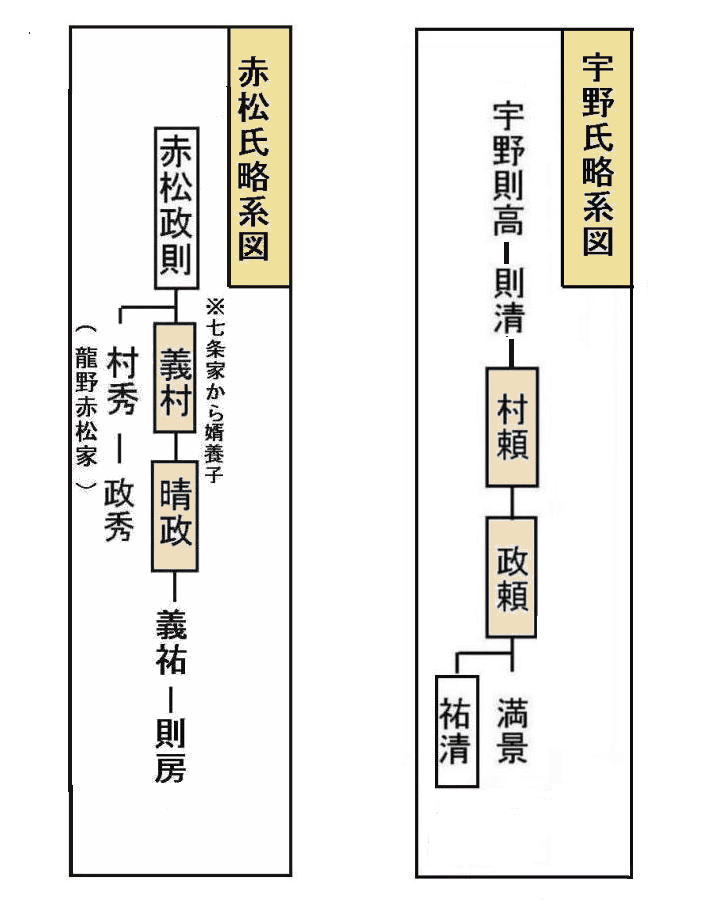

伝承では鎌倉末期に揖保郡大田郷(太田庄)に三浦大介が居城といわれている。そして室町期に赤松貞村(円心)の嫡男範資(のりすけ)の子則弘(広岡氏の祖)が再入城し、代々相続した。嘉吉の乱のとき幕府追討軍に加わった赤松一族の赤松貞村が一時在城し、その子教貞、範行、元範、元助と代々相続し、羽柴秀吉により落城とされる。しかし、教貞が太田庄を領した記録はなく、実際は広岡則弘の一族が嘉吉の乱以降にも在城したと考えられる。

龍野初代城主赤松村秀の弟が広岡殿と呼ばれており、楯岩城主であった。天正5年(1577)楯岩城は秀吉軍に攻め落とされた。

▲太田城見取図(姫路藩士小屋左次右衛門孝信) 文化元年(1804)中村権人所蔵 『太子町史』

置塩城主赤松義村・晴政の動きと太田周辺の合戦

■永正16年(1519)赤松義村、浦上村宗の備前三石城を攻めるも失敗。

■永正17年(1520)赤松義村、美作岩屋城攻めに大敗を喫し、有力武将小寺則職(のりもと)を失う。

■永正18年(1521)正月将軍足利義稙が細川高国の専横に怒り、京都を出奔し、淡路に潜行したため、赤松義村は前将軍足利義澄の遺児亀王丸(後の将軍足利義晴)を奉じて賀古(加古川)から御着に進出した。これに赤松村秀が呼応して広岡殿以下を率いて太田城に進出した。この動きに対して浦上村宗は備前三石城を出て室津まで進出してきたため、揖保郡・飾磨郡は一発触発の情勢になるも、広岡殿が村宗に内応し兄村秀を裏切り太田の陣は破れ、義村は退却した。同年義村は浦上村宗の策謀よって室津に幽閉され殺害された。 このあとも広岡氏は浦上氏と手を組み、置塩の赤松氏・龍野の赤松氏との抗争を繰り返す。

■天文7年(1538)7月出雲の尼子詮久(晴久)が播磨に侵入し、播磨はたちどころに席巻され、守護赤松晴政(政村)は別所の三木城を頼り、そして淡路・堺へと避難した。

■天文7年(1538)11月28日、鵤荘の荘官訓乗と英乗の二人が、城山に出向き尼子詮久に見参した。『鵤荘引付』

※この城山とは従来、城山城(たつの市新宮町)とされていたが、近年の研究でそれは楯岩城(太子町)ではないかとされている。

■天文9年(1540)1月尼子詮久が毛利元就の本城吉田郡山城(安芸高田市)の攻撃のため播磨から撤収した。赤松晴政はその機に応じて播磨に復帰した。

※吉田郡山城の戦は天文9年夏から始まった。尼子晴久は毛利氏本城を落とすことに失敗し、天文10年1月頃撤退した。その後安芸国・備後国内の尼子傘下の国人・土豪は尼子から離反し、尼子氏は領土縮小を余儀なくされた。

■天文9年(1540)頃広岡(赤松)駿河守広岡村宣は広瀬口(宍粟郡山崎町)合戦で宇野村頼と争った。

※村宣は出雲の尼子晴久の播磨侵攻に味方し、主家赤松晴政に敵対していた。その村宣と宇野村頼との敵対関係は、村頼が赤松方であったことを意味する。村宣が船曳与三に戦功を賞しているが、宇野側は犠牲を出しながらも宍粟郡広瀬城(篠ノ丸城)を固守したもよう。

■天文10年(1541)晴政は領国支配の退勢挽回のため、尼子方に組した一族を討伐するため尼子氏の播磨における最大拠点太田の城(城主広岡村宣)を攻撃した。その戦いに長水城主宇野四郎政頼、安積平次郎が参陣した。(史料下記)

※楯岩城には鳩荘の給人や住民多数が籠城していた。その広岡氏問題の解決に2年以上要している。

[史料]

「宇野村頼感状 剣坂安積文書」、 『兵庫県史』資料編中世二

今度於太田西、被蒙手(疵)、無比類御働由、四郎方より申越候、御忠節無之非候、於恩賞者、可申談候、恐々謹言 〔天文十年〕3月19日 安積平次郎殿 まいる

(宇野)越前守 村頼 花押

某書状 毛利家文書 抜粋

御謀略肝要候

一 播州之儀、赤松(政村)殿御入国候、横(廣)岡城被青候、近日可有落居由候

~ 略 ~

(天文十年)卯月廿四日 安芸守(宍戸元源カ)参 御報

● 参考文献 『播磨国宍粟郡広瀬宇野氏の史料と研究』、『天文前期の播磨における尼子氏勢力の動向』、『日本城郭体系』、『龍野市史』、『太子町史』

アクセス

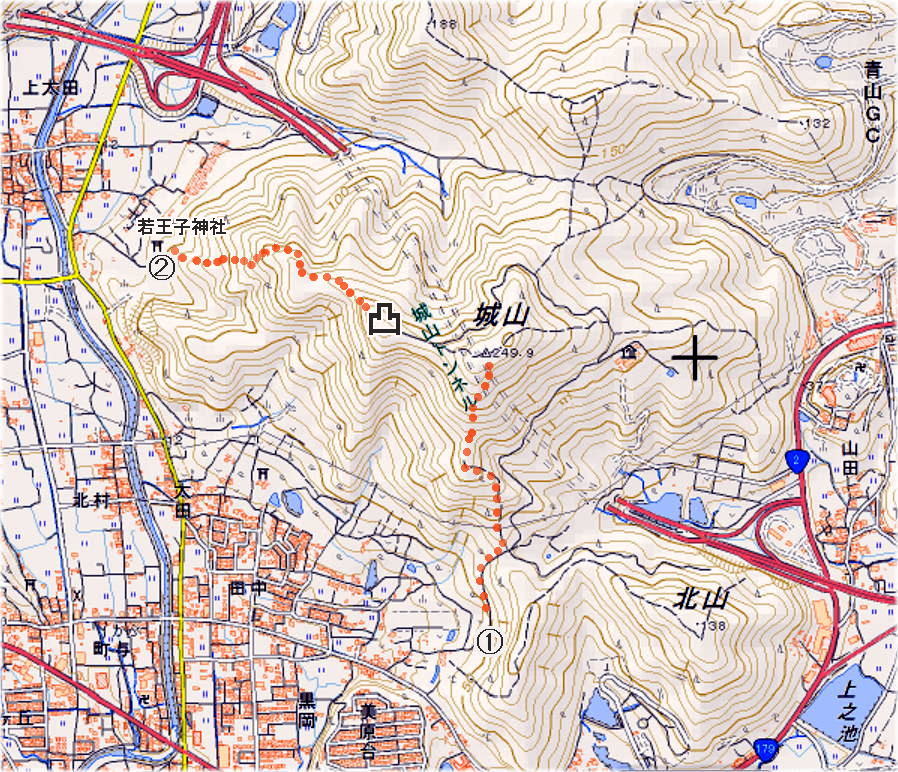

城山ルート図 二つのコース ①、②

登城には二通りのルートがある。

① は南麓からのルート(約50分)

② は西麓の若王子神社から新道を登るルート(約40分)

① ルート

▲右端の山麓から登る、右中腹の鉄塔は経由地 中央は最も高い大山(だいやま)

▲この場所が①の出発点

▲左に案内板

城山に特養聖園があり、そこへの上がり口の①の地点から5分程度歩けば、案内板に至る。

▲やや薄暗い雑木林の中を登っていく

▲送電線を右に見る

薄暗い雑木林を上っていくと、すぐに送電線の鉄柱がある。さらに道なき道を登っていくことになるが、先人が残してくれた木々に色とりどりのマーキングがあるので、それをチェックしながら登ると迷うことはない。といっても、うっかりすると見失うこともあるので注意。

▲石積

この城山は上り始めてすぐに石の多い岩山であるということがわかる。最初に人為的に積まれた石積がある。さらに進むと、なだらかな削平地と思われる場所に石列を見つける。

▲なだらか場所に至る 削平地か

▲石列

その先に岩の重なりを見る。近づくと山田大山8号墳とあり、中はかなりの空洞となっている。山中でこの重たい石をどのようにして積み上げたのだろうかと考えながら、先を進む。

▲岩の重なりを見つける

▲山田大山8号墳とある

積み重なった大岩群を左に見ながら尾根筋を登ると、いよいよ明るくなり頂上の気配。

▲大岩群

▲尾根筋の道

▲やっと辿りついた城山山頂

大岩群の中を抜けると、いよいよ頂上だ。そこには一等三角点の表示板があった。そして、右奥に進んでいくと大きなテーブルのような石がある。楯岩城大山構跡とある。

ここから ここからさらに進むと、城山中継所に至る。この場所からの東南の展望はよい。展望のよいのは城山頂上付近ではこの場所だけである。この場所から元の三角点に戻り、西の峰筋を下っていくと本丸に至る。

▲楯岩城大山構跡 表面が平たく、まるで大きなテーブルのよう

▲城山中継所 この周辺は展望がよい

▲東南方面には姫路市が望める

※左山麓の青山ゴルフ場に青山古戦場(黒田官兵衛と赤松政秀の戦い)跡がある。

②ルート

上太田の若王子神社からの登城である。石切り場の北隣りの鳥居をくぐって神社に向かう。

▲目印の鳥居をくぐる

▲西麓から見上げた城山

▲フェンスの前に駐車スペースがある。

防獣フェンスを開け、神社の右脇の新道を歩けば迷うことはない。

▲若王子神社

▲神社右脇の新道 城山に続く

▲上部 道の一部がやや荒れている

▲木の間から山麓の集落が見える

▲新道の終点は城の西峰先端

いよいよ新道の終点は城域の西峰先端部あたりで、削平地となっている。ここから本丸までが最も山城の醍醐味が感じられる場所で、楯岩城と名づけられた理由がわかる場所でもある。

▲最初の広い曲輪跡

▲まさに城名さながらの楯状の岩

▲三の丸

▲二の丸

二の丸の向こうに塔が見える、いよいよ本丸だ。

▲テレビ塔 ▲本丸跡にあるテレビ塔関連施設

▲本丸から二の丸を下に見る

本丸から二の丸を下に見るとかなりの高さを感じる。本丸跡の南斜面に幾つかの小ぶりの曲輪跡を見つける。

▲本丸の南斜面の曲輪

本丸の虎口の門あたりの石垣。崩れかけているが、工事前はどんな状態だったのか気になる。

▲崩れかけた石垣

本丸から道路が東に延びている。そのすぐ下に電柱のある部分最も狭く堀切ではないかと考えられる。そうだとすると、楯岩城大山構は見張りの役目で、本丸とは切り離していたにちがいない。

▲本丸にテレビ塔建設のため敷かれた道路

▲城山一等三角点への案内板(ここから約10分)

少しばかり進むと城山一等三角点の赤い案内板がある。この尾根筋を登ると、城山(大山頂上)に至る。

雑 感

太子の楯岩城が尼子氏の播磨の最大拠点であったことを知る。そういえば城の位置が龍野と姫路の中間地点にあり、南・西部の眺望と、頂上(構)からは姫路青山東部が一望でき、播磨支配の足固めにこの山城を選んだ理由もうなづける。

城山はかなりの規模で、一度では概要はつかめず、つづけてもう一度登城した。その後見た江戸時代の見取図に描かれた南曲輪と西曲輪跡に繋がる二つの道が気にかかっている。近くそれも確かめたい。

これほどの城跡であれば登山口及び本丸になんらかの説明板がほしい。地元の保存会が城跡整備のボランティアを呼びかけられているようなので今後期待したいものです。

【関連】

・楯岩城2

城郭アドレス一覧