【閲覧数】7,767件(2012.2.21~2019.10.31)

▼全景 西から

▼室山城調査位置図

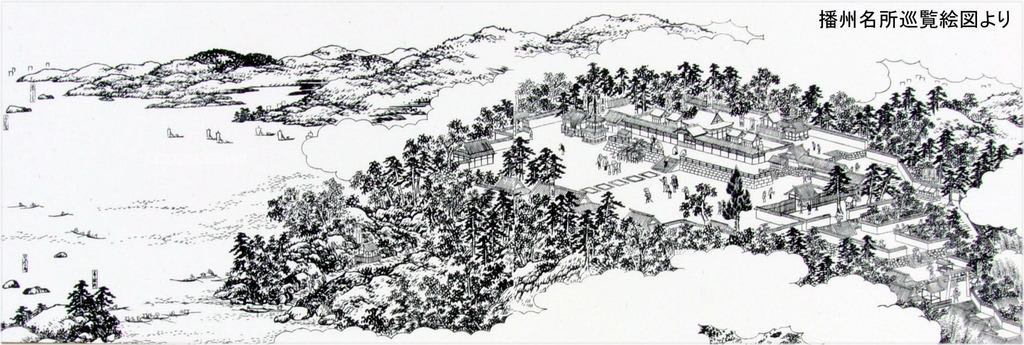

▼室津の鳥瞰

by Google

室山城跡のこと 揖保郡御津町室津(現たつの市御津町室津)

室津は、奈良時代の播磨国風土記の浦上里に「室原泊(むろうのとまり)」と見え、万葉集をはじめ、奈良期以降の多くの歌に詠まれています。「コノ泊、風ヲ防グコト室ノゴトシ 故ニ因リテ名ヲナス」とあり、古くから室の泊(とまり)、室の津として、瀬戸内の天然の良港・宿場町として栄えました。

室山城は、室津城ともいいます。鎌倉期~戦国期の城郭で、播磨灘に臨む室津御崎の突端、標高60mの室山に位置します。播磨国赤松村から台頭した赤松則村(円心)が、千種川流域を押さえると、外港を室津に求め、その根拠地として元亨(1321~24)年間室山に築城したと考えられています。

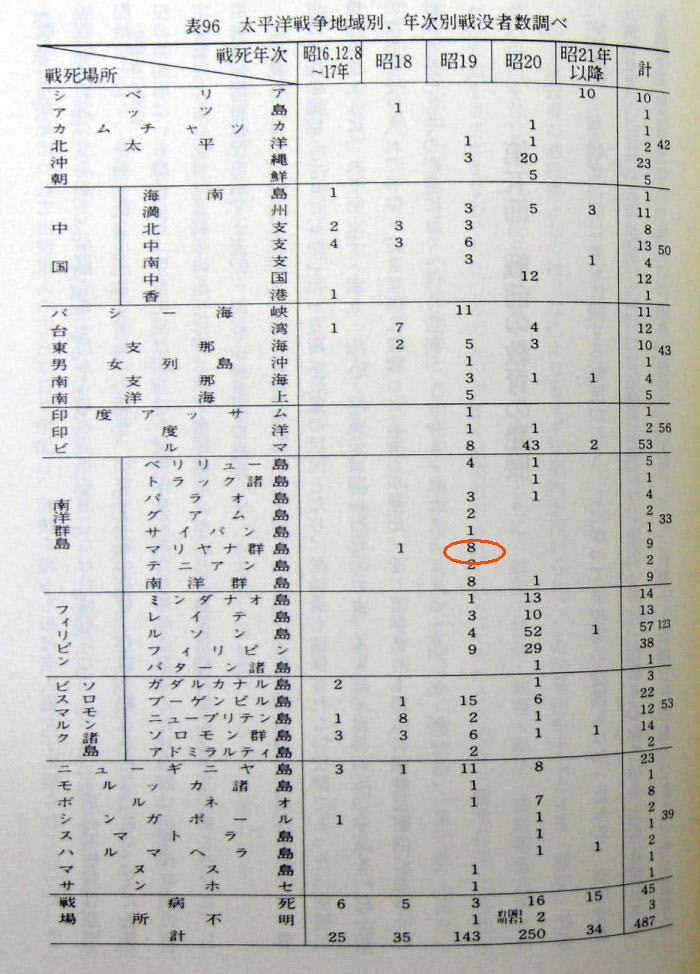

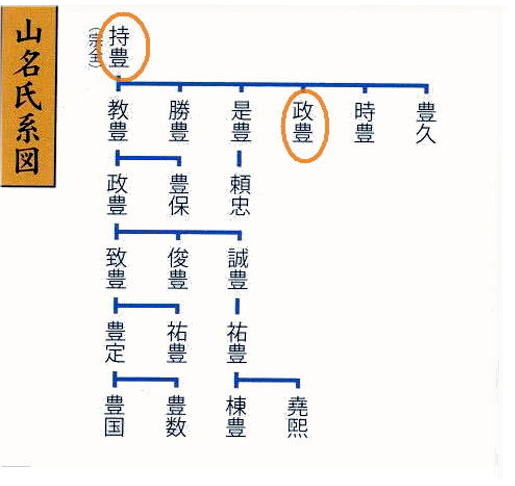

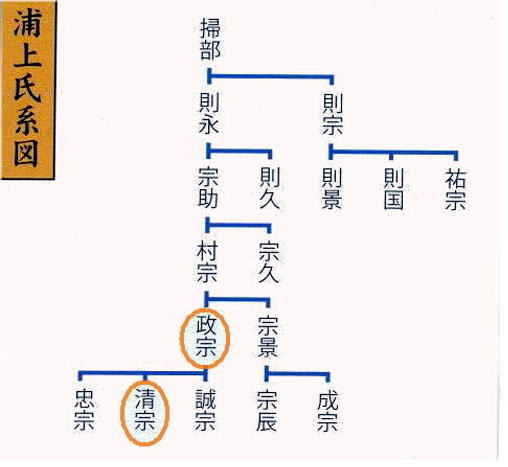

嘉吉の乱(1441)後、播磨守護に山名持豊(宗全)がなり、室山城には山名政豊が入り、応仁年間(1467~69)には浦上氏が城主となるが、永禄9年(1566)、浦上政宗・清宗父子は、龍野城主赤松政秀に攻められ落城し、以後廃城となったようです。

▼嘉吉の乱後、山名政豊が室山城主となる ▼龍野城主赤松政秀に討たれた浦上父子

城跡の本丸・ニノ丸、これを囲む空堀などの跡は、梅林や住宅となり中世の城跡の遺構をとどめるものはほとんどありません。

江戸期には参勤交代で九州、四国、中国地方の西国大名のほとんどが利用する海路の上陸地で、港の周辺は、日本有数の宿場町として「室津千軒」といわれるほど繁栄しました。町には当時を偲ばせる古い町並みが見られます

▼宿場町の面影を残す町並み

アクセス

室山城は海岸線を走る国道250号線沿いに室津の町並みへの入り口があります。ここを左の海岸側の坂を上っていくと二の丸公園に至ります。

▼室津の街並み 石畳の道

▼二ノ丸公園入り口(数台駐車可)

▼二の丸公園

そこが、二の丸があったところで、その上の土手の上にも曲輪跡があり、東は急な断崖となり、本丸まで続いています。

▼公園の上の土手(二の丸の土塁)

▼二の丸の上部

▼東斜面は崖状

二の丸・本丸周辺は宅地化が進み、城跡であったことを聞かされないと、ほとんどわからない状態です。ただ児童館の奥の急な坂道を登っていくと、竹やぶ周辺に古い石積みが散見できます。公園(二の丸)上段から本丸にかけての東の急斜面の地形がかろうじて城跡の痕跡を残しているようです。

▼城郭のものと考えられる石積み

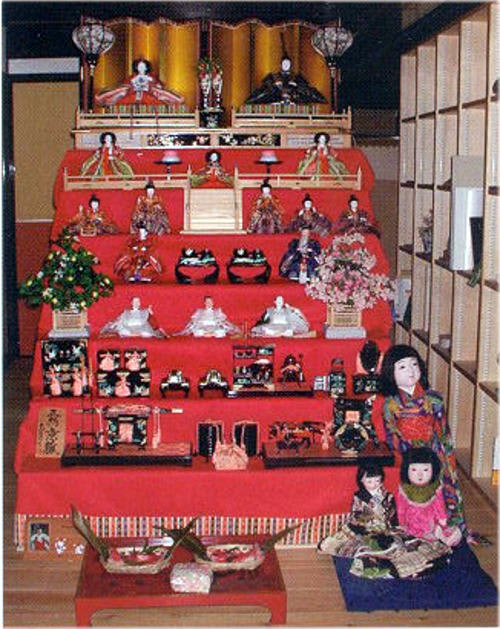

◇ 八朔(はっさく)のひな祭り

ひな祭りの婚礼の日に、襲われた城主浦上政宗・清宗父子と清宗の花嫁の鎮魂のため、3月のひな祭りを半年遅れの8月に行う風習が残されてきました。

◇藻振(もふり)ノ鼻(室津半島先端部)からの美しい眺望

▼唐荷島(からにじま )

▼室津から見た家島

◇赤松の鼻

建武3年(1336)足利尊氏追討の宣旨を受けた新田義貞の軍は、室山にいた赤松範資と激戦になり、多くの赤松の兵は討ち取られ、赤穂郡に退きました。このとき討たれた赤松軍の将兵の供養塔が残され、ここを赤松の鼻といいます。室山の西の湾の対面にあります。

▼国道沿いに表示があります。

◇ 平清盛が訪れた賀茂神社

室津賀茂神社は、平安時代に賀茂別雷(かもわけいかづち)神社(京都)の直系御厨(みくりや)の地になりました。国の重要文化財。

参考:「西播磨の戦国時代」

➡室山城(2)

◆城郭一覧アドレス