普済寺の梵鐘の歴史

行く足は春、吉は園部町若森にあり『普済寺の梵鐘』の妙音を響かせたい!往昔、宝暦十一年(1761)、寺の楼門(ろうもん)に梵鐘(ぼんしょう)から、若森の郷に妙音(みょうおん)を響かせていた…。

昭和十七年の大東亜戦時に政府が金属回収令を出す。この時、梵鐘(釣り鐘)の供出(応召の鐘)となる。…その後、昭和三十九年秋に機が熟し再鋳された。今回は梵鐘の陽鋳文字の悉皆調査をする。

<楼門に梵鐘(釣鐘)が…。妙音を響かせたい!>

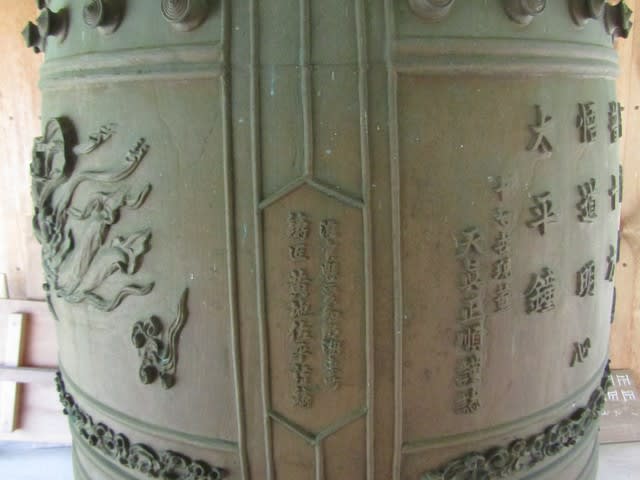

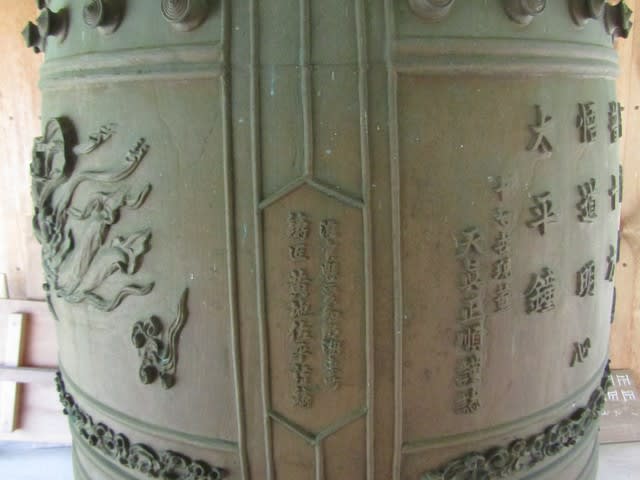

<撞座(しょうざ)の上、縦帯の中央に陽鋳文字で『大慈山 普済寺』の銘>

<縦帯の中央に『滋賀県愛知郡湖東町 鋳匠 黄地佐平 謹鋳』の銘>(鋳物師は黄地(おうち)佐平で、黄地の梵鐘として有名である)

<池の間には『天女が舞う』 黄地佐平の作品には天女がよく出てきます、艶めかしいのが特徴。天女の舞う梵鐘を見かけたら、鋳造者に注意!>

<縦帯の中央に『南無釈迦牟尼佛』>

<縦帯の中央に『昭和三十九年秋』に鋳造、機は熟した年>

<池の間に『大慈□響 普十方 悟道明心 大平鐘 十七世現□ 天真正順謹鋳 大慈山 普済寺』の銘>

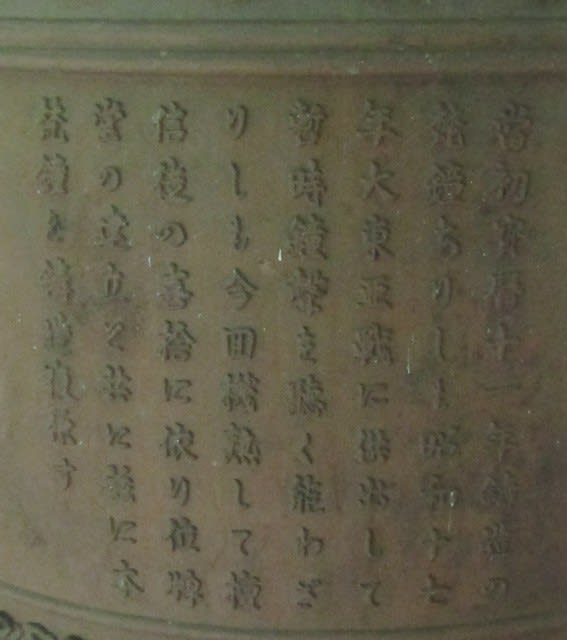

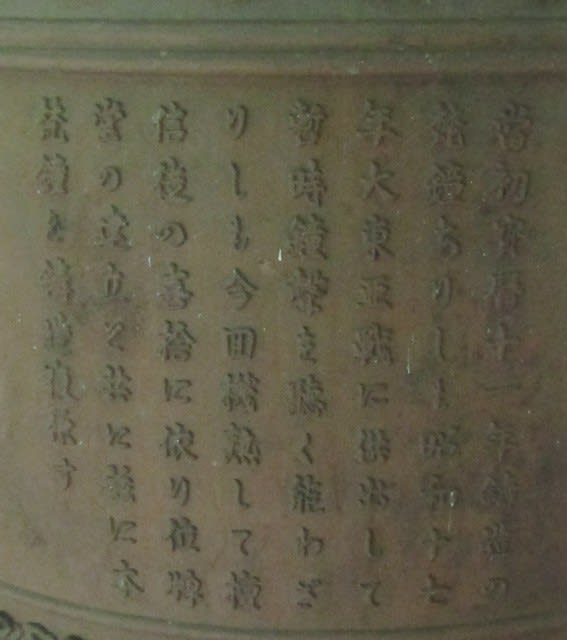

<池の間に『當初宝暦十一年鋳造の梵鐘ありし事 昭和十七年大東亜戦に供出して 暫時鐘繋を聴く能わざりし事 今回機熟して檀信徒喜拾に依り 位牌當の建立と共に本梵鐘を…』再鋳された旨が銘が刻まれる>

<縦帯の中央に『滋賀県愛知郡湖東町 鋳匠 黄地佐平 謹鋳』の銘>(鋳物師は黄地(おうち)佐平で、黄地の梵鐘として有名である)

<池の間には『天女が舞う』 黄地佐平の作品には天女がよく出てきます、艶めかしいのが特徴。天女の舞う梵鐘を見かけたら、鋳造者に注意!>

<縦帯の中央に『南無釈迦牟尼佛』>

<縦帯の中央に『昭和三十九年秋』に鋳造、機は熟した年>

<池の間に『大慈□響 普十方 悟道明心 大平鐘 十七世現□ 天真正順謹鋳 大慈山 普済寺』の銘>

<池の間に『當初宝暦十一年鋳造の梵鐘ありし事 昭和十七年大東亜戦に供出して 暫時鐘繋を聴く能わざりし事 今回機熟して檀信徒喜拾に依り 位牌當の建立と共に本梵鐘を…』再鋳された旨が銘が刻まれる>